『漫画少年』の誌面を飾った手塚の大作

1952(昭和27)年夏に兵庫県宝塚市から上京した手塚治虫が、四谷での約半年の下宿生活を経て、新築のトキワ荘に暮らし始めたのは翌53年1月のことだった。現在は住宅や商店がびっしり建ち並ぶエリアだが、そのころの景観はだいぶ違っていたらしい。

目白通りをずっと行って椎名町の交叉点を過ぎると、もうあたりはほとんど畑で、夜には降るような星が見えた。車などめったに通らず、道ばたにはこおろぎのこえがさざめいていた。当のトキワ荘は空き地の奥にあって、その第一印象は、ずいぶん静かな所にあるなということだった。

(手塚治虫「トキワ荘前史」『手塚治虫エッセイ集成 わが想い出の記』所収)

一方でこの椎名町を含む一帯が高度成長期、東京・山手線西半分の外縁部に形づくられた木賃アパートの密集地、いわゆる「木賃ベルト地帯」の一部でもあったことを教えてくれたのは、地元商店街会長で豊島区国際アート・カルチャー特命大使などの肩書も持つ小出幹雄だ。

「藤子不二雄さんのマンガによく土管が三本積まれた空き地が出てくるでしょう。うちのそばにも土管こそなかったけど、あんな感じの空き地がありました。まさに当時のこの辺りの風景なんですよ」

トキワ荘がマンガ家を志す若者の「聖地」となったのは、『漫画少年』(学童社)という月刊誌を介してのことだった。発行されたのは1947(昭和22)年暮れから1955年秋までの八年弱だったが、昭和三十年代(1955年~)から各雑誌で次々頭角を現してゆく新進マンガ家は、その多くがこの雑誌を読んで育った若者たちだった。

この雑誌の特徴は投稿コーナーの存在で、マンガ家に憧れた子どもたちはプロになる登竜門として毎号のように自作を投稿した。もうひとつ彼らの心を捉えたのは、当初まだ大阪帝国大学付属医学専門部(現・大阪大学医学部)の学生でありながら、関西で「赤本」と呼ばれた貸本向けマンガ単行本の描き手として現れた手塚治虫の本格連載がこの雑誌で始まったことだった。『ジャングル大帝』(1950年~)や『火の鳥黎明編』(1954年~)といった型破りの大作が誌面を飾ったのだ(手塚は、やがて投稿欄の選者にもなる)。

手塚作品の独自性は、映画のカット割りのように滑らかで変化に富む構図の表現を定着させたこと、四コマ漫画や短編が多かった時代に長編のストーリー・マンガを描いたことなどだが、大阪で『新宝島』(宝探しの冒険マンガ)や『ロストワールド』(地球に接近する遊星をめぐるSF作品)といった赤本作品の描き手として現れた手塚の名声が一躍全国区になったのは『漫画少年』など東京の雑誌で連載を始めてからだった。

編集者・加藤謙一の功績

発行元の学童社は、戦前を代表する少年誌・講談社の『少年倶楽部』の名編集長だった加藤謙一が、公職追放の対象となったことで独立、個人で立ち上げた会社だった(正式な公職追放は1948年1月~50年10月、加藤は追放解除後に講談社に復職した)。

加藤の四男・丈夫の著書『「漫画少年」物語 編集者・加藤謙一伝』によれば、そんな学童社に手塚がぶらりと現れたのは1950年の秋。在京の先輩マンガ家を訪ねるため、住所を聞きに来ただけであったが、応対した加藤謙一に問われるまま、単行本にしようと持ち歩いていた『ジャングル大帝』の粗原稿を見せると、加藤はその魅力的な作風に魅入られて、当時の感覚では異例の雑誌企画、ストーリー・マンガの長期連載を申し出たのだった。

このとき手塚はまだ二十二歳。医学生との二足のわらじのまま宝塚市の実家に暮らしていたのだが、その後は上京するたびに文京区の学童社(二階建ての木造家屋)の一室に籠っては『ジャングル大帝』の原稿を描き継いでいったという。

梶井純『トキワ荘の時代』では、手塚自身が加藤謙一について「実の父親以上の存在であり、人生の大恩人と誰にも断言できるのである」(寺田ヒロオ編著『「漫画少年」史』所収「加藤謙一と私」)と最大級の謝意を綴っていることを紹介する一方、公職追放の身にあった加藤その人に関しては、「後年の手塚治虫の、あえていえば政治思想とおそらく対極のところにいた(人物)」とも評している。

それは主に軍国主義的な読み物やマンガも受け入れていた『少年俱楽部』時代への批判なのだろうが、本シリーズの『〝戦争作家〟と呼ばれて』で昨年、小説家・火野葦平を取り上げた際にも見たとおり、文化人の公職追放にはその指定基準の曖昧さが付きまとっていた。加藤について言えば、戦前最大の人気少年誌で責任者だった立場上、当人の思想はどうであれ、見せしめ的な追放は免れ得なかったようにも思われる。

いずれにせよ、ヒューマンでリベラルな手塚の作品をひと目見た途端、人材発掘のプロである加藤がとてつもない才能を感じ取り、以後全力で彼を支えたことは事実であり、その功績は戦後文化史に刻まれてしかるべきことに思う。

まるで若者たちの〝合宿所〟

前述したように手塚がトキワ荘に住み始めたのは1953年の正月休み明け。豊島区雑司ヶ谷の別アパートに転出して行ったのは翌年10月のことだった。手塚が出たあとの空室に、ふたりひと組で「藤子不二雄」を名乗る片割れの藤子不二雄Ⓐ(安孫子素雄)が入り、隣室には相棒の藤子・F・不二雄(藤本弘)が入居したわけだが、それまでトキワ荘で手塚と重なって暮らしていたマンガ家は、手塚とほぼ同時期に入居した寺田ヒロオひとりだった。

そもそもこのアパートは、加藤謙一の次男で当時『漫画少年』編集長だった宏幸が結婚を機に入居した新築物件で、そこに四谷にいた手塚が合流したのだった。手塚より三歳若い寺田は社会人野球の選手だった経歴を持つ新潟県出身者で、『漫画少年』に掲載されていた野球マンガに魅入られてマンガ家を志すようになった人だった(のちに『スポーツマン金太郎』などの作品で活躍する)。

このふたりは居住時期こそ重なったものの、すでに超売れっ子になっていた手塚と駆け出しの寺田とでは立場があまりに違っていた。手塚はトキワ荘で『漫画少年』の『ジャングル大帝』のほか、光文社『少年』誌の『鉄腕アトム』などいくつもの人気連載を抱えていて、部屋には入れ替わり編集者が待機する状態。宝塚と行き来する二重生活も続いていたうえに、締め切り前は旅館に「カンヅメ」になることもしばしばあり、常時トキワ荘にいる寺田との交流はほとんどなかったという。

しかも、その後続々上京する若手作家たちがみな手塚の心酔者だったのに対し、『ジャングル大帝』で初めて手塚作品に触れたという寺田は「すごい人だ」と感服しながらも、自らは田河水泡(『のらくろ』の作者)など古いタイプのマンガ家しか知らずに育ったため、「手塚さんのマンガを自分の目標とか手本に、というふうにはとうとうなりませんでした」と語っていた(梶井『トキワ荘の時代』)。

そのようなわけで、トキワ荘が『漫画少年』投稿者出身の若者の合宿所のような状態になるのは、手塚と入れ替わりで入居した藤子不二雄のふたり組、のちにアニメ作家となる鈴木伸一(藤子不二雄作品に登場するラーメン好きのキャラクター「小池さん」のモデル)、赤塚不二夫、石ノ森章太郎といった顔ぶれが揃った1956年ごろからのことだった。

ちなみにこの56年元日の時点で彼らの年齢を切り取ってみた場合、手塚は二十七歳、寺田が二十四歳、藤子不二雄のふたりが二十三歳(藤本)と二十二歳(安孫子)、鈴木伸一二十三歳、石ノ森章太郎十七歳、赤塚不二夫二十歳、といった具合だ。石ノ森および赤塚と三人合作で「U・マイア」名義の作品をつくるため1958年に入居したただ一人の女性・水野英子に至っては同じ時点で十六歳という若さだった。

「悪書追放運動」という逆風

本シリーズで以前言及したことがあるが、作家の野坂昭如と俳優・菅原文太が雑誌対談をした際に、1930(昭和5)年生まれの野坂が旧制中学三年生(十五歳)のとき終戦を迎え「焼け跡・闇市派」と称したのに対し、三つ下で国民学校(小学校)六年生だった菅原については「疎開派」と呼び、両者の間には敗戦の捉え方に開きがあることを確かめ合っている。

軍国少年として中学生になっていた野坂世代が価値観の激変にショックを受け、〝社会や大人たちの手のひら返し〟に不信感を抱いたのに対し、無邪気にまだ野山で遊び回っていた菅原世代はそれほどでもなかったというのである。

この物差しをトキワ荘作家たちに当てると、野坂よりも年長者は手塚ひとり。〝中間世代〟の寺田を除けば、あとは菅原と同学年かそれ以下の世代だ。

手塚の著書『ぼくのマンガ人生』には次のようなことが書かれている。

(昭和二〇年)八月一五日の夜、阪急百貨店のシャンデリアがパーッとついている。外に出てみると、一面の焼け野原なのに、どこに電灯が残っていたかと思えるほど、こうこうと街灯がつき、ネオンまでついているのです。それを見てぼくは立ち往生してしまいました。

「ああ、生きていてよかった」と、そのときはじめて思いました。ひじょうにひもじかったり、空襲などで何回か、「ああ、もうだめだ」と思ったことがありました。しかし、八月一五日の大阪の町を見て、あと数十年は生きられるという実感がわいてきたのです。(略)

そしてその体験をいまもありありと覚えています。それがこの四〇年間、ぼくのマンガを描く支えになっています。ぼくのマンガでは、いろいろなものを描いていますが、基本的なテーマはそれなのです。

つまり、生きていたという感慨、生命のありがたさというようなものが、意識しなくても自然に出てしまうのです。

戦争や平和をテーマにした作品も数多く描いた手塚は、これもまた〝戦争の時代〟の体験から得た教訓なのだろう、前回記事で引用した「どんなに痛烈な、どぎつい問題をマンガで訴えてもいいのだが、基本的人権だけは、断じて茶化してはならない」(『手塚治虫の漫画の描き方』)とも唱えていた。私自身が少年期、手塚作品やその他の戦後マンガから受け取っていた価値観は、まさにそういった〝手塚イズム〟に重なるものだったように思えるが、実際のところ手塚より若いトキワ荘作家たちはどの程度、〝手塚的な思い〟を共有していたのだろう。

面倒見のいい兄貴分的な存在だった寺田を中心にトキワ荘の入居者たち、あるいはつのだじろうなどトキワ荘に出入りしたマンガ家志望者たちの青春群像は、1969~70年「虫プロ商事」のマンガ誌『COM』に手塚以下十二人の回想マンガとして連載され、『トキワ荘物語』として書籍化されている。

そこには二十歳前後の若者らがひとつ屋根の下、連れ立って映画を見た感想を議論したり、互いの仕事を手伝ったり、子どもっぽいいたずらを仕掛け合ったりした数年間の日常が生き生きと描かれている。

巻末の座談会では、「あんまり仕事の話ってのはしなかった」(石ノ森)、「(作品の)批評はあんまりやらなかったし、直接見せっこしたりもしなかった」(つのだ)などと言い、「へんなもの描けないっていうか、なんかそういったライバル意識があったね」(安孫子)という友情と対抗心が入り混じる人間関係も語られている。

1989年の手塚の他界を受け、他のトキワ荘作家らと同様に石ノ森もいくつかの媒体で取材を受けている。たとえば『婦人公論』4月号ではこんなことを語っている。

トキワ荘から、その後のマンガ界を担うマンガ家がたくさん出たので、〝手塚山脈〟といわれることもありますが、手塚さんは(そういう後輩を)意識してつくったわけではない。だれも手とり足とり教わっていないし、そういう意味での弟子はだれもいませんしね。

しかし、マンガに映画的手法をとり入れて、ストーリー性を持たせ、マンガというメディアの持つ可能性を後進に示してくれた。その影響でトキワ荘にいた漫画家のタマゴやさいとうたかをなどもマンガの世界に突き進んでいった。手塚漫画がなければ、皆映画のほうに入っていたでしょうね。

ただ、そういったトキワ荘最盛期の手塚は、実際には若手への〝イズム継承〟どころでなく、はるかに厄介な〝世間からの風当たり〟に立ち向かっていた。手塚らのストーリー・マンガが、そのリベラルさゆえに〝右側から〟攻撃されたわけではない。問題はストーリーを云々する以前のこと、新しい子ども向けマンガのスタイルそのものを「低俗な文化だ」と叩く「悪書追放運動」が広範に湧き起ったのだ。

たとえばベテランの政治風刺マンガ家・近藤日出造は『中央公論』1956年7月号に寄稿した「子供漫画を斬る」と題した文章で、その当時の子どもたちが「悪漢探偵ナンジャモンジャ」とか「火星探検アリャランコリャラン」とかの低俗マンガに毒されている、とあからさまに侮蔑的に嘆き、「子供漫画特有の『吹き出し』文句は、タハッテヘッといった風のもので、このタハッテヘッの中毒に罹ると(略)まともな文章を読むことがおっくうになる」と、徹頭徹尾バカにしたトーンで批判を尽くしている。

1953年に講談社に入社、『少女クラブ』編集者としてトキワ荘にも通った丸山昭は生前、マンガ研究者竹内オサムの個人誌『ビランジ』に「児童雑誌編集者として・思い出すことども」と題して若き日の思い出を連載した。そのなかで当時マンガ界が直面した悪書追放運動は、さまざまな識者やPTA、書店、行政、警察、マスコミを巻き込んだ「圧倒的社会運動」で、そのピークは1955年前後だったと語っている。マンガ本や児童雑誌を校庭に積み上げて燃やすアピールや書店による不買運動まで各地で起きたという。

連載内で丸山が話を聞いた競合社のOBには、この運動は児童文化評論家の中でも一部の進歩派(左派)に主導されていた、という見方を示す人もいた。

このような雰囲気は、トキワ荘作家の面々にどのような影響を与えたのか。

マンガ原作者・ライター・評論家で手塚治虫公式サイト「虫ん坊」に手塚の人生や作品関連の膨大な記事を書いている黒沢哲哉は、そんな状況下で手塚本人はあえて「矢面に立つ」姿勢を見せていたと語る。

「やはり先生は自分が開拓者だという自覚があったんでしょう。私が以前、会津で聞いた話では、旅行でやって来た手塚先生本人から『(有害図書問題の)講演をやりたいから人を集めてくれないか』と相談されたという住民がいました。休暇中なのにわざわざ自分から火中の栗を拾うわけですよ。そこまでやったのかと驚きました」

丸山は連載のなかでこう記している。

マンガ追放はまるで魔女狩りのように問答無用(略)、ところが外では肩身の狭い思いをしているマンガ家が、トキワ荘にくれば誰に気兼ねすることもなくマンガの話ができますし、右を向いても左を見ても朝から晩までマンガを描いてます。(略)よく(トキワ荘は)水滸伝の梁山泊にたとえられますが、私はむしろ悪書追放運動の中でのオアシスだったと思います。

当時の手塚には、自らその防波堤になろうとする覚悟があったように見える。

(つづく)

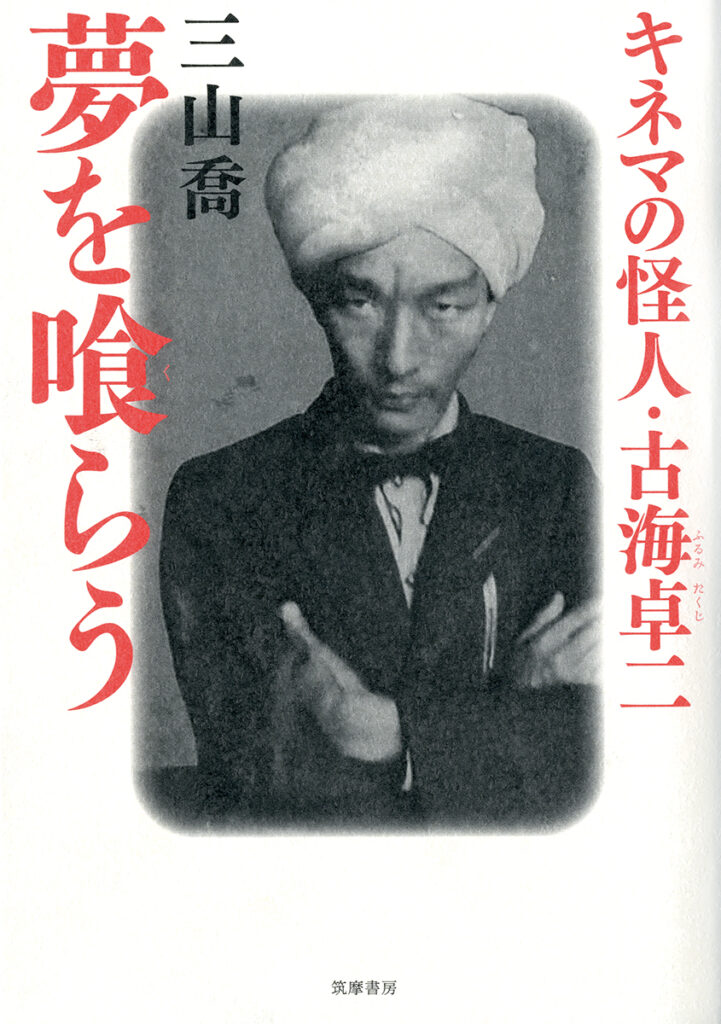

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー