タイトル部分の写真は『アサヒグラフ』(1952年8月6日号)の誌面。

核攻撃の被害の実態の一部は、この誌面によって初めて公になった

前回の記事はこちら「戦後史探検──昭和20年代を歩く 第38回◎三山喬 ヒロシマ・ナガサキ〝隠蔽と遺棄〟の日々(中)」

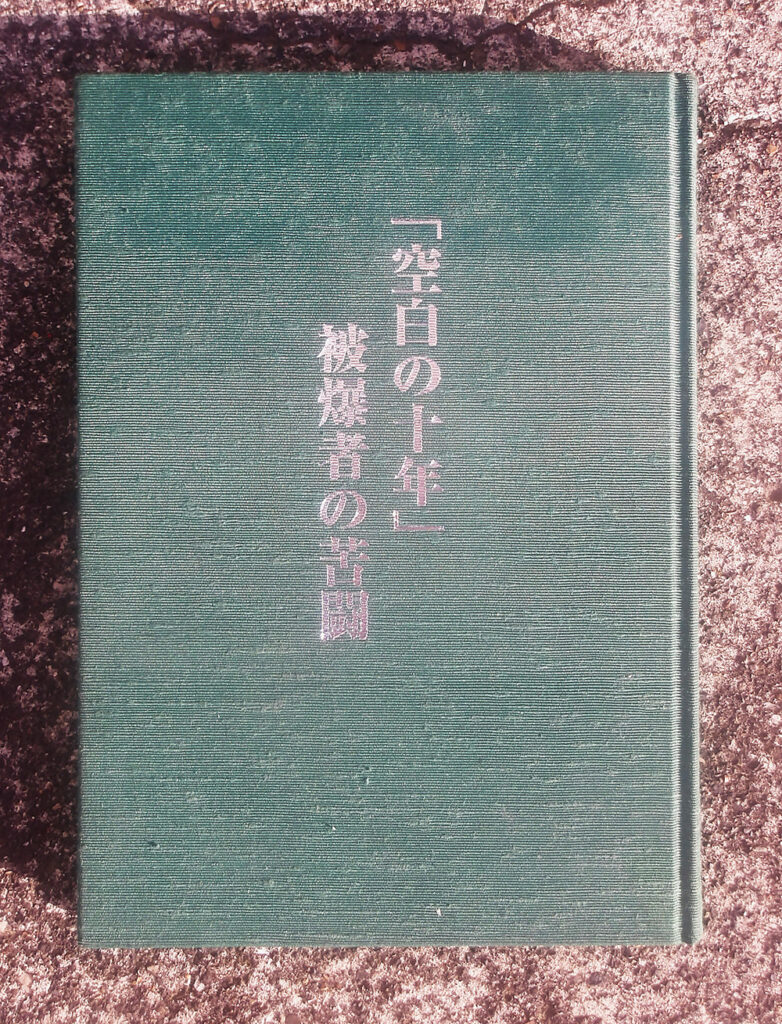

広島県被団協が2009年にまとめた『「空白の十年」被爆者の苦闘』という刊行物がある。団体設立五十周年(06年)から三年間を費やして会員約1万2000人にアンケートを行い(7438人が回答)、また呼びかけに応じた計122人分の手記を収録した。『中国新聞』によれば「(原爆投下以後の)『空白の十年』に絞った 大掛かりな調査は初めて」で、「広島市もこの時期に(ついて)は人的被害や死没者の調査をしただけで、生活実態の行政データはあまり(残されてい)ない」という(06年6月19日付社説)。

国からの援助も拠り所になる団体もなかった暗黒期、決して少なくない被爆者が周囲に苦悩を明かせぬまま、健康不安や生活苦と独力で対峙せざるを得なかったのだ。

打ち明けられぬ苦しみと、後遺症への怯え

市内にある陸軍診療所の看護師だった十九歳の女性(原爆投下時点、以下同)は、テント生活をしながら約ひと月間、爆心地近くでけが人の救護や死者の埋葬に従事した。九月には郊外の家族のもとに帰宅したものの、半年ほどは体調がすぐれず何もできずにいた。翌年になり地元にある医院で看護師に復職、ほどなく結婚もできたのだが、「被爆者はいずれ恐ろしい病気になる」という噂が広がって、子どもを授かっても自分の母乳は危ないのではないか、などと怯える日が続いた。

私が住んでいた所には(私以外)被爆者はおらず、広島(市中心部)で被爆した友人は皆亡くなってしまいましたので、(健康問題で)話をしたくても、(相手は)誰もいませんでした(略)。被爆のことは、いつも心の奥に押し込めていました。

何年くらいたった時でしょうか(略)、あの日(爆心地近くで)行動を共にしていた親友が、白血病で亡くなったという報せを受けました。それからというもの、心の奥に押し込めていた不安が大きく膨らんでノイローゼになり、病院通いが始まりました。

旧制中学一年生、十二歳のとき、爆心地から2.2キロ地点で被爆した少年は、顔や背中、両手両足にケロイド(ひどいやけど跡)を負った。両親も兄も被爆者になったため、家計を助けるため学業を続けつつ進駐軍兵士の家でハウスボーイをした。重い荷を持ち上げたときなどには分厚く固まった腕のケロイドが裂けてしまい、出血した。

昭和26(1951)年に新制高校を卒業し信用金庫に就職した。夏の制服は半袖シャツ。腕のケロイドに直射日光を浴びすぎると、焼けた鉄板を押しつけられるような苦痛を味わった。汗腺がすべて潰れていて、発汗機能を失っていたためだ。

何よりも衣類で隠せない顔や腕のケロイドは、どうしても他者の目が気になった。

初対面の人には、(自分から)先に「この傷は、原子爆弾にやられたんです」と説明することにしていた。顔なじみのお客さんでも、手を出す度に、ケロイドを見られていると思うと、気が滅入った(略)。私にとっては、家族のため、自分の将来のために、言うに言われぬ多くの心的、身体的障害を背負いながら、落伍せぬよう、やっとの思いで、ついて行くことだけが精一杯の毎日だった。

終戦後十年近くなると、(広島は)次第に復興して、(市民の)生活状況も変わり、被爆者はどんどん死んで、ケロイドのある人は、珍しくなった。街の復興と共に、私たち被爆者は、苦しみながら社会の隅に追いやられて、ひっそりと生き延びていた。

工業学校の三年生、十六歳だった少年は市外の自宅から学徒動員で通っていた木工所で被爆した。歳月を経て昭和29(1954)年春に結婚、翌年に女児、翌々年に男児を授かったが、爆心地近くで見た惨劇や救護活動をした体験は親兄弟や友人にもほとんど話さずにいた。内心では「(被爆地では)草木も生えなくなる」「奇形児が生まれる」などという噂をずっと気にしていた。

ですから、長女が誕生した時、穴が開くほど顔を見たり、そっと手と足の指を数え、普通の健康な赤ちゃんだったので、長年の不安が解消し、心から本当に嬉しくなりました。

それから暫くして、妻に本当のことを話したら、「私を騙したのね‼」と非難され、「こんなことが判っていたら、結婚はしていなかったのに…」と言われました。

十三歳のとき、爆心地から1.2キロ地点で被爆した少女は猛火をかいくぐり逃げ延びて、呉市の離島に妹らと疎開中だった母親のもとにたどり着いた。髪の毛はすべて抜け、体中に赤い斑点ができたが、母親の懸命な看病で少しずつ回復、二年後に母親が他界してからは幼い妹らの面倒は彼女がみるようになった。

昭和28(1953)年、親同士が決めていた縁組で親戚の男性と結婚、子どもも授かったが、母子ともに病弱で一日おきに渡し船に乗り、病院通いをする暮らしだった。過重な負担を心配した担当医は「国に(医療費の支援を)申し出てあげる」と言ってくれたものの、結局その結果はなしのつぶて。彼女は家族からその病弱さを絶えずなじられた。

ふたり目の子は未熟児として生まれ、かかった入院費は夫の給料の三倍を超えた。医療費の問題は(原爆医療法制定後の)昭和35(1960)年に原爆手帳を交付され、半額に抑えられるまで、家計に重くのしかかった。

しかし、その後も病気には苦しめられました。昭和51年、貧血で倒れて意識不明になり、右後頭部裂創。昭和57年、腰部捻挫。昭和60年、子宮筋腫の手術など。年齢とともに体力は落ちて、平成18年には、不整脈と狭心症で入院。今も毎日原爆症と闘って生きています。

アンケート結果によれば、昭和20(1945)年12月末までに亡くなった家族がいる被爆者は回答者7438人のうち1810人。被爆から十年間で見てみると、72%の人が病気への不安を抱き、「被爆者は短命だという風評」に約29%、「体力的に劣り、肉体労働が難しい」ことに約24%が悩まされたという。

「組織としての被爆者の会」がなかったため、さまざまな相談ごとは「家族・親戚」(約31%)や「医師」(約22%)に聞いてもらう人が多かった。「相談相手はなく、独り何とか解決をつけてきた」という人も約21%に上った。被爆地広島にしてこの状態。戦後、他県に移り住んだ被爆者の孤独感・心細さはどれほどのものだったろう。

原水禁運動の質を変えた一女性のスピーチ

こうした日々を経て「ヒロシマ・ナガサキ」にようやく世間の目が向いたのは、過去二回の記事で触れた通り、昭和29(1954)年に起きたビキニ環礁水爆実験が人々の危機意識を掻き立てたためだった。それでも大塚茂樹著『まどうてくれ 藤居平一‧被爆者と生きる』のなかで被団協初代事務局長の藤居が回顧するところでは、広島での「原水爆禁止世界大会」(55年8月)に向け、全国で署名運動が盛り上がるそのさなかでも、「ヒロシマ・ナガサキで被爆した当事者の問題」は運動の中心的課題とは見なされていなかった。

当時の一般的感覚では「ヒロシマ・ナガサキの被害」は確かに深刻なものだったが、あくまでも先の大戦中のことだった。まさか戦後十年の時点でも当事者の苦闘が続いていようとは、大方の人は想像もできずにいた。

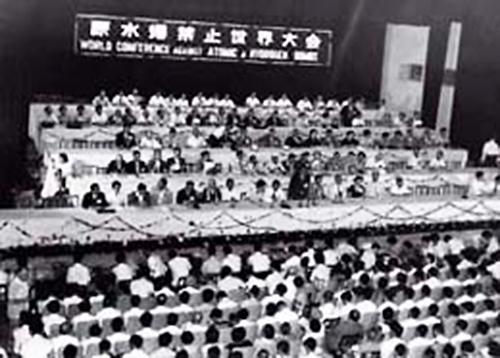

人々のそんなイメージが劇的に変わったのは、世界大会の本番で数千人の参加者が現実の被爆者と直面したことだった。『まどうてくれ』によれば、大会の初日、ひとりの女性登壇者が声を振り絞ってメッセージを語ると、会場全体にすすり泣きが広がったという。藤居はこのスピーチこそが「(原水爆)禁止運動の性格を一変させた」と後年回想した。同書は大会議事録から女性の言葉を引用する。

「私は15歳で原爆を受け、母、弟を亡くしました。それ以来10年間という長い苦しい時代を皆さんにわかっていただくことが……(涙で聞こえず)。現在、からだは何ともなく、大学病院に勤めています。今日か、明日かという運命を待っている人もいっぱいいます。傷のために毎日、毎日、悲しい苦しい生活を送っています。どうかここにお集まりの皆さん……(涙で聞き取れず)原爆のため母を失った人、またいまに母が倒れたらどうするかも分からない人は、いっそ死んでしまおうとまで考えます。しかし、今私たちが死んだら、原爆の恐ろしさを世界中の人に誰が知らせてくれるのでしょう(大拍手)」

スピーチは「原水爆禁止運動の性格を一変させた」といわれる

発言者は長崎医大で掃除婦として働く山口みさ子という被爆女性。彼女はこの少し前、数人の仲間と「長崎原爆乙女の会」(のちの長崎原爆青年乙女の会)というグループを立ち上げたひとりだった。

全国から来訪者を迎えた広島の被爆者たちの側も、この大会により意識が変わったと藤居は指摘する。それはとくに関東からの来訪者を手分けして自宅に受け入れた「分宿」の体験によるものだという。

「(地元での体験を)話す方は奔流の如く話すでしょう。聞く方は泣きながら聞くでしょう。だから今度は泊めた方が(来訪者に)教育されたわけです。それで一遍に広島の空気が変わりました。それは間違いなく分宿の効果でした」

「隠蔽と遺棄」の十二年

実は今回の取材中、「私たちは『空白の十年』という言い方はしていません」と書名の表現に異を唱える日本被団協関係者の声を耳にした。実際、日本被団協の『ふたたび被爆者をつくるな』では初期の歳月を「『隠蔽と遺棄』の十二年」と呼んでいる。

「十年」は「(第一回)原水爆禁止世界大会」が開かれるまで、「十二年」は日本被団協の結成を経て政府が「原爆医療法」を制定するまでの期間を指し示すが、論点はこの年数の違いでなく「空白」という言葉にあると思われる。

政府による救済策が「空白」だったことは間違いない。ただこの表現により被団協の結成前、被爆者の自発的活動や個別の医師・医療機関の献身がなかったかのように誤解されることを懸念するのだろう。

実際、この十年の期間中も、占領期の終盤にはプレスコードの圧力を受けながら原爆にまつわる文芸作品が発表され始めた。長崎では長崎大医学部による被爆者の無料診療が昭和27(1952)年に始まった。

昭和24年からは広島・長崎の青年が交流する「交歓会」が始まった。前述した「長崎原爆乙女の会」はこの活動のなかから誕生した。

『ふたたび被爆者をつくるな』にはこういった〝被団協以前〟の動きにも言及がある。私自身、とくに強く印象を受けたのは「禁じられた八月六日」についての記述だった。

広島市では昭和22年以後、毎年八月六日に「平和祭式典」を開いてきた。ところが25年の第四回大会は突如中止となる。東西冷戦にまさに突入せんとする国際情勢下、この前年には東側諸国主導の平和擁護世界大会がパリで開催され、この年の三月には核兵器の禁止を訴える「ストックホルム・アピール」が採択されていた。アメリカはこうした流れから、いわゆる平和運動を危険視するようになったのだ。

しかしこの八月六日当日、数人の〝怒れる若者〟が市内繁華街にある百貨店四~五階の階段から「原爆反対」のビラを通行人に撒き散らした。若者たちの友人で、原爆詩『にんげんをかえせ』で知られる被爆者の詩人・峠三吉は、この情景を路上から見上げていた。

あちらからも こちらからも

腰の拳銃を押さえた/警官がかけ寄ってくる(略)

無数のビラが舞い/あお向けた顔の上/のばした手のなか

飢えた心の底に/ゆっくりと散りこむ(略)

平和を愛するあなたの方へ/平和をねがうわたしの方へ

警官をかけよらせながら/ビラは降る/ビラはふる(『一九五〇年の八月六日』)

広島で民生委員のリーダーとして原水禁署名運動に熱心に取り組み、のちに被団協初代事務局長を引き受ける藤居平一は原爆投下当時、大学生として東京に暮らしていて難を逃れ、実家に住む父親と妹を失った遺族だが、彼自身、ビキニ事件の前年まで被爆者の〝戦後の苦しみ〟は深く知らずにいた。その残酷な現実を認識できたのは『原爆に生きて』という二十七篇の手記を集めた本を読んでのこと。

そう、広島での原水禁世界大会で日本人の多くが被爆者の苦しみを初めて理解したように、地元広島の藤居ですらその二年前までは似たような認識だったのだ。日米両政府の情報隠蔽はそれほどに被爆者を孤立させていた。

のちに日本被団協初代理事長となる広島大文学部教授・森瀧市郎の『反核三〇年』によれば、成功裏に終わった広島での「第一回原水禁世界大会」のあと、広島の被爆者らは翌年三月に初めて一堂に集まって原爆被害者大会を開催、五月には広島県被団協を結成した。そして八月、長崎で開かれた「第二回原水禁世界大会」に集まった全国の被爆者らとともに日本被団協を立ち上げたのだった。

森瀧の筆による「結成大会宣言──世界への挨拶」の抄録がこの本に載っている。

私たちは遂に集まることができた今日のこの集まりの熱力の中で、なにか『復活』ともいうべき気持を感じています。私たちの受難と復活が新しい原子力時代に人類の生命と幸福を守るとりでとして役立ちますならば、私たちは心から『生きていてよかった』とよろこぶことができるでしょう。

こうしてビキニ事件から二年後に被団協は誕生するわけだが、相前後して地方レベルでも被爆者グループがきめ細かく生まれてゆく。東京都の場合、昭和29(1954)年、日赤中央病院が原爆検診を行い、ここに集まった有志数人が「原爆被災者の会」を結成した。政府による被爆者医療の実現を目的としたこの会は、三年後に原爆医療法が出来るとその年末に解散。ところが次の年が明けると、まったく別の流れから品川や杉並、渋谷、目黒……と都内各所で小規模な被爆者グループが続々誕生した。そして昭和33年十一月、十七区一町の計十三組織がまとまって東京都の新組織「東友会」となる。この組織では健康問題の取り組みや原水禁運動のほか、会員同士の助け合い・相互扶助も掲げた。

それでも東友会事務局長・村田未知子によれば、ほとんど被爆体験を明かさぬままひっそり暮らしていた人たちをつないでゆくことは困難な作業だったという。

「東京の被爆者には兵役で広島にいた人なども数多く、組織づくりをするために軍の名簿で一軒ずつ入会を呼びかけて歩いたとか、広島訛りをたまたま耳にして声をかけたとか、古い会員にはそういった苦労話を聞いています」

「核兵器の使用を道徳的に許さない『核のタブー』の確立に貢献した」として日本被団協はノーベル平和賞に選ばれた。しかしその一方、被団協が出来るまで「ヒロシマ・ナガサキの惨劇」は実に十年もの間、日本国民の視界から遠ざけられていた。それ以前の日本は、まったく別の意味合いの「核兵器タブー」に覆われていたのである。

今回被団協の存在に初めて目を向けた人も多いことだろう。私たちはせっかくのこの機会に、日米両政府が真実の隠蔽、被害者の遺棄という非道な政策をとってきた事実があることを、はっきりと記憶に刻み付ける必要があるように思う。

また知ろうともしなかった。「隠蔽と遺棄」――この過ちも繰り返してはならないのだが……

(この項了)

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー