タイトル部分の写真は『アサヒグラフ』(1952年8月6日号)の誌面。

核攻撃の被害の実態の一部は、この誌面によって初めて公になった

前回の記事はこちら「戦後史探検──昭和20年代を歩く 第37回◎三山喬 ヒロシマ・ナガサキ〝隠蔽と遺棄〟の日々(上)」

高木敏雄と安井郁

東京のJR荻窪駅に近い杉並区立荻窪体育館。その敷地の一角に、宙に浮かぶバルーンを思わせる大理石のオブジェがある。昭和28(1953)年から平成元(89)年までこの区画にあった住民の学びの場・杉並区立公民館を偲んでつくられた「オーロラの碑」というモニュメントだ。手前のプレートにこんな説明がある。

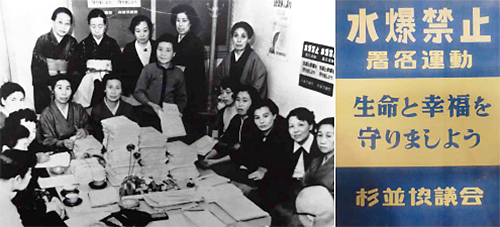

(公民館で行われた)活動のなかでも、特筆されるものは、昭和二十九年三月ビキニ環礁水爆実験をきっかけとして、杉並区議会において水爆禁止の決議が議決されるとともに、同館を拠点として広範な区民の間で始まった原水爆禁止署名運動であり、世界的な原水爆禁止運動の発祥の地と言われております。

区の情報サイトには、碑を製作した彫刻家・瀧徹のコメントが紹介されている。

「オーロラは自然現象で美しい! 美しいものが壊されていく、美しいものが原子爆弾で破壊されていく…と言う意味を込め『オーロラ』と名付けたのです」

丸浜江里子著『原水禁署名運動の誕生 東京・杉並の住民パワーと水脈』によれば、この公民館は、戦後の杉並に民主的な住民意識を育てようと考えた公選制二代目の区長・高木敏雄(元東京市水道局長)の発案で建てられた。高木が思い描いたのは、一部区民から要望が出ていた大規模ホールを持つ〝箱モノ施設〟とは異なり、建物としては小ぶりでも中小の会議室がいくつもあり、隣接する区立図書館と一対になった社会教育の施設、地区住民が自主的に集まる文化活動の拠点だった。

高木がその構想を練りつつあった時期、戦前からの高名な国際法学者・安井郁[かおる]が公職追放で東大教授の座を追われ、荻窪の自宅で〝浪人生活〟を送っていた。ぽっかりと空白の時間を得た安井は、小学校の後援会(のちのPTA)活動など地域の住民活動に積極的に顔を出し、住民意識の向上への似た夢を持つ高木と意気投合、高木は初代の図書館長・公民館長(兼務)に安井を任命した。

図書館は1952年5月、公民館は翌年11月にオープンした。公民館が企画した目玉事業は「公民教養講座」という催し。毎月第三土曜日の午後、参加者はクラシック音楽に一時間身を委ねて心を解きほぐし、そのあとで月替わりのゲスト講師による講演のほか安井自身が解説する国際情勢の話を受講した。

ゲスト講師の顔ぶれは、たとえば物理学者の朝永振一郎(のちのノーベル賞受賞者)、マルクス経済学者の大内兵衛(当時は法政大総長)、社会学者の清水幾多郎(学習院大教授、戦後の全面講和=旧ソ連なども含む講和=を主張した代表的論客のひとり)など当代一流の研究者や文化人ばかり。太平洋戦争で国破れて九年目、当時の区民たちは戦前への反省から新時代を切り拓く知識や教養を渇望したのだろう。用意した二百数十席は常にほぼ満席となる盛況ぶりだった。

新憲法のもと女性たちの社会への関心を高めるため「杉の子会」という婦人向け読書会を始めたほか、その当時、区内に次々生まれていた女性団体の横断的組織をつくることを安井は提案した。そして1954年1月、三十四団体の代表が公民館に集まって、「杉並婦人団体協議会(婦団協)」という社会教育のための連合体を結成した(のちに四十二団体に拡大)。『原水禁署名運動の誕生』には、「生協および『〇〇主婦の会』など共同購入に関わるグループ、PTAから生まれたグループ、(保守的な)元愛国婦人会、婦人民主クラブなど、右から左まで」さまざまな性格の団体が集まったと記されている。イデオロギー的な事情などで団体ごとに見解が分かれるテーマでは、必ず異なる立場の講師を呼び、バランスをとる配慮をした。

鮮魚店「魚健」の奮闘

4月16日、婦団協は、婦人参政権獲得後の「婦人週間」をテーマとした定例会を開催した。するとゲスト講師たちの講演が一段落したところで、ひとりの女性が「すみません」と声を上げた。

「第五福竜丸のことで魚が売れなくなり、魚屋は困っています……」

区内の鮮魚店「魚健」のおかみ・菅原トミ子。前回記事で取り上げた竹内ひで子(82歳)の母親であった。ビキニ環礁での事故報道からちょうど一ヵ月。彼女の夫・菅原健一など魚商組合の面々は、原水爆禁止の署名集めなどにすでに動いていた。トミ子は婦団協の会合にその用紙を持ち込んで参加者に署名を求めたのだ。

「この問題は魚屋さんだけの問題ではありません」。安井の口添えもあり、会合出席者はみな即座に署名に協力した。そればかりか、ひとりのメンバーの提案で定例会は臨時の婦団協総会に切り替えられ、会としても水爆問題に取り組んでゆく意思決定をした。かつての愛国婦人会を母体とする保守系の団体「杉並婦人文化連盟」の代表で、自由党(のちの自民党)区議だったメンバーも賛意を述べ、区議会で翌日に予定されていた水爆実験禁止を要求する決議の成立に努力することを約束した。

「オーロラの碑」の説明プレートにある「特筆すべき原水禁署名運動」はこの日をきっかけに杉並区全体、そして日本全国へと広がっていったのだ。

菅原健一・トミ子夫妻、つまり竹内ひで子の両親と魚商組合の仲間たちは、都内各地の同業者と連携して動いていた。彼らの俊敏さは何よりも問題が自らの生活にかかわる切実さゆえのことだったが、杉並の場合は組合のリーダー格、菅原健一の個性に負う部分も大きかった。

猫の額ほどの零細鮮魚店「魚健」は、新宿との区境に近い杉並東部の路地にあった。当時の店の多くがそうだったように冷凍設備はなく、毎日仕入れた分だけを注文先に届けたり、店頭で売り切ったりする店だった。菅原家は子どもが九人もいる大家族で、両親と次兄が店を切り盛りし、ひで子たち小中学生の娘三人も学校から帰宅するとすぐ店の手伝いをした。

「小さいころは『赤い魚屋』なんて言われて、嫌な思いをしたこともありました」。そんなふうにひで子は振り返る。

両親は世話好きな性格で、店はある種、生活困窮者の〝駆け込み寺〟的な存在になっていた。「生活費がない」「商売に失敗した」などとさまざまな生活相談が持ち込まれる。そのたびに夫婦は親身になり、時には店を子どもたち任せにして、関係する役所の窓口を一緒に回るなど〝人助け〟に奔走した。ひで子自身親に促され、近所に住む寂しそうな〝かぎっ子〟の世話を焼き、宿題を見たり、洗濯物を取り込んであげたりした時期があったという。

魚健のこういった〝人情派堅気〟は、健一が戦前、弁護士を目指したこともある労働運動家であったこと、トミ子にもバスの車掌として組合活動をした経験があったこと、そんな経歴にも由来する。

魚商組合の面々は「本当に仲が良く、毎年一緒に家族旅行にも行っていた」とひで子は回想する。

毎朝同じ車に相乗りして築地市場で買い出しをする仲間同士。その強固な結束は、まだ占領期だった数年前、「重税反対運動」をともに戦った経験にも根差していた。

GHQの指導により1947年度から新しい「申告所得税」が導入されたものの、納税者からの申告は思いのほか少なく、税務署は強引な調査や差し押さえを徹底して申告額を「更生」させようとした。少なからぬ中小商店に休廃業者が出る過酷さで、菅原の知り合いには自殺に追い込まれた人もいた。

進駐軍のトラックでやって来る税務署職員らの差し押さえを集団で阻止したり、時には連れ立って税務署に乗り込んで抗議したり、共産党の指導のもと、全国でそのような衝突が相次いだ。杉並では古書店組合と魚商組合が抵抗運動の急先鋒になったという。

水爆実験による業界の一大事に菅原らがいち早く立ち上がったのも、そんな闘いを経験した面々なればこそだった。

『原水禁署名運動の誕生』では、著者の丸浜が菅原の残した記録類を参照して、こんなふうに書いている。

菅原健一は「我々は政治や経済はわからない魚屋だけど、自分の生活を守るため、営業を守るためには立ち上がってこの原水爆反対運動をやらなければいけないのではないか」と提案をした。すると「あれよあれよと皆さんが集まって、杉並では高井戸、荻窪、それから中野、向島、蔵前ともう東京中の魚屋が全部結集しまして、浅草の大鷲神社に六〇人くらいの魚屋が毎日、東京中から集まってきて相談」が始まった。

三十九万人の区民のうち二十六万人が署名

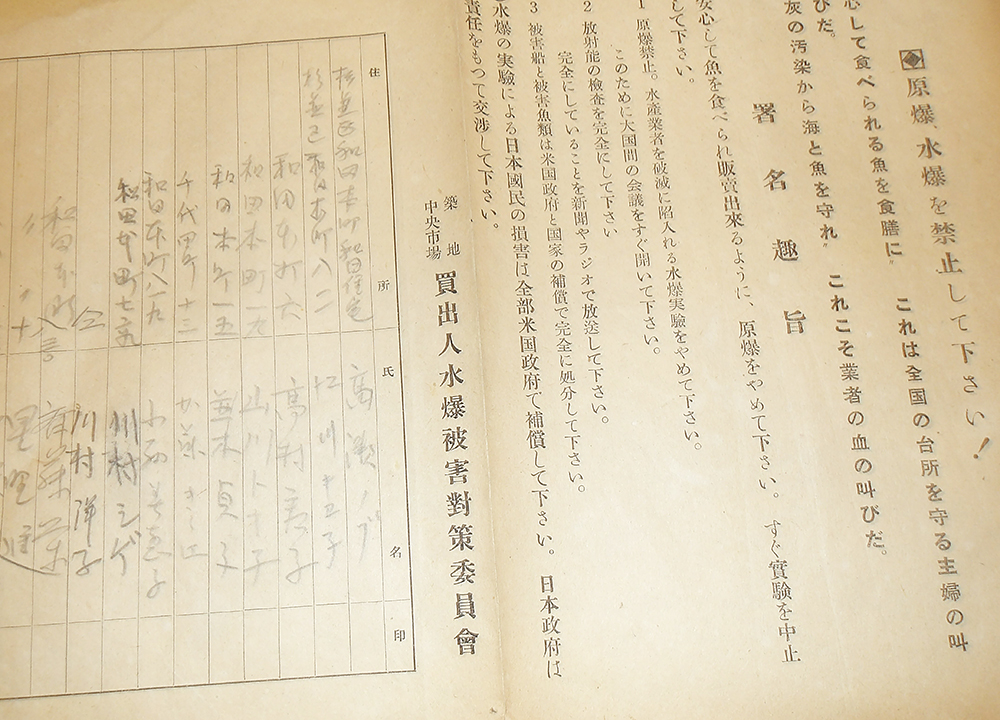

こうして都内の魚商らは4月2日、築地市場の公休日に市場内の公会堂を借り、原水爆反対の集会を開催した。集まった業者は約五百三十人。政党への呼びかけはしなかったが、社会党や共産党の議員のほか、報道陣も会場に詰めかけた。菅原は司会役を務め、「築地中央市場買出人水爆被害対策委員会」として、原水爆実験の禁止のほか損害補償を日米両政府に求めることなどを決定した。

婦団協のほうはしかし、「水爆問題への取り組み」を決定したものの、具体的な運動内容は安井公民館長に判断を仰ぎ、安井はなかなか結論を出せずにいた。

占領期の後半からGHQの反共姿勢が露骨になり、平和運動には「アカの運動」というイメージが付いてしまっていた。問題は運動をいかに超党派の取り組みにしていけるか。

「最大のカギは共産党の説得にある」。親しいジャーナリストから助言を受けた安井は、地元の共産党責任者らと会談を持ち、「一大区民運動にするために、共産党も謙虚な協力運動をしてほしい」「党員も一区民の立場で参加してほしい」などと党の突出を避けるよう要請した。共産党もこれを受け入れた。

こうして慎重に準備を進めた末、安井らは5月9日、各種団体に声をかけ、杉並区長室を事務局に「水爆禁止署名運動杉並協議会」を立ち上げた。事務局長は安井の東大時代の教え子で、保守的な立場の人にあえて依頼した。

一同は「水爆禁止のため、全国民が署名しましょう」「世界各国の政府と国民に訴えましょう」「人類の生命と幸福を守りましょう」という三つの柱を持つ「杉並アピール」を採択し、手分けして署名集めを開始した。

安井らは7月ごろまでを杉並区内での運動期、8~12月はこれを全国規模にする拡大期と位置付け、杉並区だけで十万筆、全国では一千万筆の署名獲得を目標に設定した。

その主力になったのは婦団協傘下の女性たちだったが、各地区の民生委員や神主、僧侶、医師などの地区有力者も活躍した。事務局長の回想によれば「政党関係では(保守政党の)自由党が最も協力し、次に共産党」という展開になったという。

被爆事故の発生からすでに約二ヵ月。人々の関心は徐々に低下するかと思いきや、5月になり日本に降る雨の放射線測定値は4月を上回り、そのことが大々的に報道され人々の不安はまた膨らんだ。

こうして6月29日に集計した区内の署名数は目標の倍以上、二十六万筆に到達した。杉並区の人口が約三十九万人だったことを考えると、とてつもない数だった。この成果は新聞や雑誌で盛んに報じられ、8月には全国規模の組織「原水爆禁止署名運動全国協議会」が発足した。事務局は杉並の公民館に置かれた。

9月23日、第五福竜丸の無線長・久保山愛吉が病院で死去すると、その悲報も署名数にはね返り、翌年の8月、最終的な署名数は3216万筆余りに到達した。日本の総人口がまだ九千万人に満たなかった時代。日本からの原水爆禁止要求は、文字通り〝国民の声〟として世界に示されたのだった。

初めて聞く被爆者のナマの声

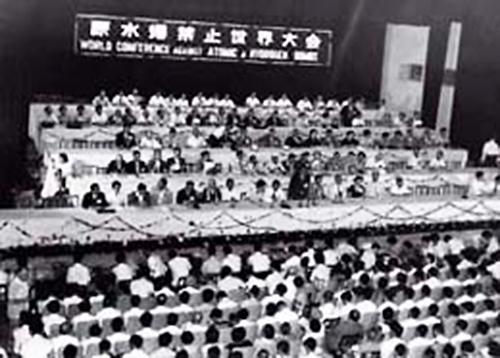

署名運動の全国協議会はやがて1955年8月6日から広島の地で「原水爆禁止世界大会」を開くことを決めた(この時点では呼称にまだ「第一回」の言葉は付いていない)。大会には海外からの来訪者も含め五千人以上が参加した。ことここに至ってビキニ環礁の事故による国民の不安とヒロシマ・ナガサキの戦中・戦後の惨劇が人々の意識のなかでようやく重なり合ったのだ。

広島市で銘木会社を営んでいた藤居平一(のちの被団協初代事務局長)は、市内の民生委員のリーダーとして、熱心に署名運動に取り組んだ。

広島での世界大会開催は、署名運動の全国世話人会において広島代表の提案が受け入れられ、決まったことだったが、この時点で被爆者たちの心情はまだ大会関係者に十分に伝わってはいなかった。

藤居からの聞き取りをベースにした大塚茂樹の著書『まどうてくれ(「償ってくれ」という意味の広島弁) 藤居平一・被爆者と生きる』にはこんな記述がある。

平一は後に、自らが被爆者問題を力説したときに、「みんなから嫌われるんです。被害者問題というのは、あの中(最初の原水爆禁止世界大会の準備過程)では嫌われ者の言うことでした」と述べています。この発言は、(平和運動のテーマとして)基地問題を重視しようという意見が運動の内部で強かったという事情と関係づけて理解する必要があります。原爆で身体と心を深く傷つけられた原爆被害者の問題が、最初から多くの人の理解と関心を集めていたわけではないことがうかがわれます。

同書にはこんなくだりもある。

広島においても、原爆被害者救援への関心は立ち遅れていました。原水爆禁止世界大会にあたって、地元からも「被害者を入れたらうるさくなる」という声が出ていたほどでした。

原水禁の署名運動が空前の盛り上がりを見せたのは、あくまでも第五福竜丸乗組員への同情と「放射能マグロ」「死の灰」「放射能の雨」に対する恐怖心からで、多くの国民の視野にはまだ、広島・長崎で被爆した人々の苦しみは含まれていなかった。そんな状況を一変させたのは、広島での世界大会で少なからぬ人々が初めて耳にした被爆者のナマの声だった。

大会はまた、被爆者側の心持ちも変えた。被団協の初代理事長となる森瀧市郎は著書『反核三〇年』にこう綴っている。

被爆後十年間つもりつもった被爆者の思いがはじめて声となって内外の多くの人々にきいてもらえたのである。大会終了直後、ひとりの被爆婦人が大会事務局の窓にかけよってきて叫んだ。「先生、生きとってよかったあ」と。

戦後10年経って、ここで初めて被爆者のナマの声を日本人は知った

(つづく)

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー