松本清張による『日本の黒い霧』

上野・不忍池の南西端のほとりに建つビル群の裏側に、鬱蒼とした木々に囲まれた都立庭園がある。入場券を買い、砂利道の坂を登ると、左手に突然視野が広がって、その奥にレトロな洋館が出現する。外壁を淡いクリーム色に塗られた一部三階建ての木造の邸宅だ。

明治29(1896)年に建てられた三菱財閥三代目の総帥・岩崎久彌の家。現在は国の重要文化財になっている。

内装はピンク色が基調になっていて、廊下にも階段にも分厚い絨毯が敷かれている。バルコニーからは青々とした芝生の庭が見渡せる。それでも館内の随所にある説明書き、あるいは受付などに積まれている施設のパンフには、この建物が戦後の数年間、「本郷ハウス」と呼ばれる〝秘密アジト〟だったことは一切書かれていない。ただひと言、1952(昭和27)年まで「GHQに接収され(ていた)」とあるだけだ。

どこまで信用できる話なのか判断しかねるが、たとえば81年5月31日付『サンデー毎日』にはこんなタイトルの記事が載っている。

「『キャノン機関のアジト・本郷ハウスの地下ボイラーで月に一~二人が焼き殺された…』元機関員が本誌に証言」

あるいは59年10月18日号の『週刊読売』には「キャノン機関の全貌」という記事があり、実名で登場する岩崎邸の女性使用人が「(この屋敷にいた米国人たちは)夕方になると、やたらにピストルを撃っていた。トリ、ネコ、イヌ、カラス、入ってくる動物はみな撃たれた。そのため、それまで多くいた小鳥類も、さっぱりこなくなってしまったほどでした」と、ここが本郷ハウスとして使われた当時の記憶を語っている。

いずれにせよ、旧岩崎邸の歴史にそんな怪しげな日々があったことは、紛れもない事実なのだった。

キャノン機関は、GHQ参謀第二部(GⅡ)にあったジャック・キャノン陸軍少佐(のちに中佐)を長とする秘密情報機関の通称である。その存在が世間に知られたのは、昭和27(1952)年12月、国会で一大騒動となる事件があったためだ。それまでの約一年間、行方知れずになっていた東京在住の作家・鹿地亘[かじ・わたる](1903~82年)が、突如家族のもとに帰還して、長期間このキャノン機関に拉致・監禁され、時には拷問まで受けていたことが明るみに出たのである。

GHQによる日本占領期(1945~52年)、その統治方針は47年の「2・1ゼネスト」を中止させるまで、「民主化・非軍事化」を押し進めるリベラルなものだったが、世界情勢が冷戦へと向かい始めると「反共・再軍備化」に舵を切り、「逆コース」と呼ばれる反動的政策になっていったことは、本連載でも折々に触れてきた。

公職追放の解除やレッドパージ、警察予備隊の設置など、GHQが日本政府に命じて行わせた公然の諸施策ばかりでなく、キャノン機関などによる進駐軍自らの地下工作も実は秘密裏に行われたのだった。

そのことは日本の主権回復(1952年4月)後、断片的に雑誌記事などで暴かれるようになるのだが、その規模の大きさや闇の深さが国民に広くイメージされたのは、1960(昭和35)年、月刊『文藝春秋』が一年にわたって掲載した松本清張による連作ノンフィクション『日本の黒い霧』の影響が大きかった。

下山国鉄総裁謀殺論、「もく星」号遭難事件(航空機事故)、二大疑獄事件(昭電・造船汚職)、帝銀事件など、占領期に起きた(あるいは占領期に起因する)謎めいた12の事件の〝真相〟を追うシリーズで、清張はこれらの出来事の裏側に米国の謀略があったという見方を示している。

もちろん異論も出た。作家の大岡昇平(※)は、清張の分析に「米国の謀略団の存在に対する信仰」があると主張、「データに基づいて妥当な判断を下すというよりは、予め日本の黒い霧について意見があり、それに基づいて事実を組み合わせる」(『群像』61年12月号)手法をとっていると批判した。

※「平」は正しくは中の点二つが漢数字の「八」

実際、帝銀事件や下山事件など、『日本の黒い霧』で取り上げた事件の大半は、今日でも真相は謎に包まれたままであり、また12話のうちのひとつ「革命を売る男・伊藤律」という日本共産党幹部・伊藤律を公安のスパイだったとする論考は、その後、さまざまな資料の発掘により、事実ではなかったことが判明した。最終話の「謀略朝鮮戦争」でも、38度線を越える先制攻撃が韓国軍によってなされたという推測が、完全に誤っていたことが明らかになっている。

それでも文芸評論家の高橋敏夫は著書『松本清張「隠蔽と暴露」の作家』の中で、『日本の黒い霧』にいくつかの間違いがあることを認めつつ、「当時知りうる『事実』をもとに書かれたノンフィクションには、たしかに歴史的な制約がある。しかし(略)当時の情報を可能なかぎり収集し書くことに、その時点でのノンフィクションの価値はある」と主張する。清張自身による「資料収集の不備もあり、調査の未熟もあったが、一九六〇年の自分の仕事としては悔いはなかったように考える」(「なぜ『日本の黒い霧』を書いたか」)という総括にも触れている。

このように占領期が終わって七十二年になる現在でも、松本清張が示した「黒い霧」の真相はその多くが依然、霧の中にあるわけだが、前述した「鹿地亘事件」にキャノン機関が関与したことは、例外的に事実として確認されている。清張は〝背後関係〟の部分にこそ推理を広げたが、鹿地亘という一作家が米軍の秘密機関により極限状況に追い込まれた、そのことには疑問の余地はないのである。

山田善二郎と澤藤統一郎

この事件に私が着目した経緯には、もうひとつ理由がある。この件では、鹿地本人ともうひとり、全体像を証言できる日本人がいた。キャノン機関が首都圏に持ついくつものアジトで料理人などとして働いていた山田善二郎という二十代の青年だ。山田は鹿地が本郷ハウスから移された川崎市の別アジトで働くうち、結核に苦しみつつあくまで米軍の要求を拒もうとするその姿に心打たれ、いつしか鹿地と外部との連絡役となり、そのことがやがて鹿地の解放につながったのだった。

実は本連載が始まってほどない三年前の9月、私はこの山田に連絡を取ろうとしたことがある。前年暮れ、91歳になる山田が『東京新聞』のインタビューを受け、鹿地事件について語った記事を目にしたためだった。

しかし、山田の体力はその後急速に衰えてしまったようで、第三者を介して面会はもはや困難だと伝えられた。そして約四ヵ月後に山田は他界してしまった。

ただ、ここに来て私は、事件から十年余が過ぎた1960年代前半、山田と鹿地の両人と深くかかわった学生支援者がいたことを知る。詳しくは後述してゆくが、鹿地はキャノン機関から解放されたあと、今度は旧ソ連のスパイであったとして、日本の検察から電波法違反容疑で起訴されることとなった(裁判は無罪判決で終わった)。この支援者は鹿地の裁判闘争を裏方として支えたのだ。

澤藤統一郎というその人は、のちに弁護士資格を取り、81歳になる現在も旧岩崎邸と同じ文京区本郷地区、東大の赤門近くに法律事務所を構えている。

山田善二郎と出会ったのは、東大文科三類(文学部など)の一年生だった1963年。当時暮らしていた東大駒場寮にひとりの弁護士と山田が連れ立って現れて、寮生たちに話をした集まりでのことだった。

鹿地の監禁が解かれる少し前にキャノン機関の仕事を辞めた山田は、そのころには日本国民救援会という組織のスタッフになっていた。今日でも袴田事件や足利事件など注目度の高い冤罪事件の数々をサポートする革新系の人権団体で、山田の著書『アメリカのスパイ・CIAの犯罪』(学習の友社)によれば、その当時、「救援会の幹部のほとんどは、(戦前)治安維持法による弾圧の体験者やレッドパージで職場を追放された人たちだった」という。

このとき山田らが東大生との集まりで語ったのは、『日本の黒い霧』にも取り上げられている「白鳥事件」(札幌市で起きた日本共産党員による警官射殺事件)をめぐることだった。澤藤はこの時点では、山田が〝鹿地亘を救出した当事者〟とは気づかずに彼の話を聞いたという。

しかしこれを機に山田や救援会と関わるようになった澤藤は、その後山田に依頼されて清瀬市の鹿地宅に通うようになり、その法廷闘争を支える対策本部事務局長を三年ほど務めている。

「駒場寮で最初に会ったときは、山田さんの素性はまったく認識していなかった。あの場にいた学生はみんなそうだったと思いますよ。鹿地さんの事件は十年以上前のこと。私たち18~19歳の子どもはもう、ほとんど記憶にない事件でした。あの当時はそれよりも松川事件(※)です。学生の間でも救援運動がすごい熱気でした。『日本の黒い霧』はうまくまとめられた本だとは思いましたが、驚くような新事実が書かれていた印象はありません。とくに下山事件(国鉄総裁の怪死事件)なんて、真相はよくわからないですよね。鹿地事件がほかと違うのは、国会の法務委員会できちんと取り上げられ、調査報告書まで出ていること。米軍が鹿地さんを監禁したことに議論の余地はないですから」

駒場寮で会った当時35歳だった山田の第一印象は「きちんと誠実そうな話し方をする人だ」という好ましいものだったという。

※1949年、福島県で起きた謎の脱線事故。人員整理に反対する国労組合員たちが検挙されたが、一審では20人の被告全員に有罪判決(3人は死刑)が出たものの、最高裁では全員が無罪になった。

その後親しくなってから繰り返し聞いたのは、「(鹿地監禁の情報を外部に漏らしたあと)とにかくその発覚が恐ろしくて仕方がなかった」という述懐だったという。

「米軍はどんなことでもする。いったいどこに逃げれば助かるのか。そんなことばかり考えていたそうです。結局、問題を国会で取り上げさせ、大ごとにする以外ない。そう思ったのは何よりも、自分の身の安全を図るうえでのことでした」

鹿地亘事件とは

そんな鹿地亘事件とは、いったいどんな出来事だったのか。『日本の黒い霧』や山田善二郎の著書『アメリカのスパイ・CIAの犯罪』などの資料からその流れを追ってゆく。

まずキャノン機関の標的となった鹿地亘という文化人について。戦前に治安維持法で逮捕され、転向者となった経歴も持つプロレタリア作家だが、1936(昭和11)年に中国に渡り魯迅などと交流。日中戦争が始まると、重慶を拠点に「日本人民反戦同盟」を結成し、国民党支配地区で日本人の捕虜や居留民を組織して反戦活動を行った。国民党軍の爆撃機が九州の上空で宣伝ビラの散布を行ったときは、鹿地がその文面を書いたという。

写真:『サン写真新聞(1952年12月11日号)』毎日新聞社

戦後、日本に帰国して共産党系の「民主主義文学運動」に参加したり、無所属で第一回参議院議員選挙の全国区に挑戦(結果は落選)したりした鹿地が、結核療養のため滞在した神奈川県藤沢市で江ノ電・鵠沼駅付近を散歩中、2台の車で来た米軍人5~6人の手で車内に連れ込まれ、目隠しと手錠をされ連れ去られたのは、1951(昭和26)年11月25日のこと。このとき鹿地は48歳であった。

鹿地がいわゆる本郷ハウスに監禁されたのは最初の四日間。その後、川崎市新丸子の保養施設・東京銀行川崎クラブを接収して設けられたキャノン機関の別アジト(通称T・Cハウス)に移送され、監禁生活の約半分をこの施設で過ごした。

一方の山田は、旧制中学で四年間学んだあと、海軍予科練に志願して三重海軍航空隊に入隊、ほどなくして敗戦を迎えた。敗戦後は困窮する家族を助けるため、川崎の米軍施設でまずウェイターとなり、その後横浜に住むジャック・キャノン少佐の家で三年間、一家の料理人となる。さらに米軍食堂の仕事を経て、川崎の「T・Cハウス」で働くようになった。ここでは日系二世の軍人たちのもと、どこからか連れて来られ、監禁される者たちの食事をつくったり身の回りの世話をしたりする仕事をした。

短期間回された渋谷区代官山のアジトでは、朝鮮戦争で捕虜となった約40人の捕虜の世話をしたこともあったという。

こうして七ヵ月ほどが過ぎ、T・Cハウスに連れて来られた新参者が鹿地だった。彼は重篤な結核患者だったため、近くで接するのは当初白衣を着用した日系米兵ひとりに限られたが、鹿地の来訪から四日目の日曜朝、山田も急遽白衣やマスクを着けさせられ、鹿地の部屋に行かされた。そこにはシャンデリアが床に落下して、首吊りに失敗した跡があり、鹿地本人はトイレの個室内でゼーゼーと喘いでいた。最初の自殺に失敗したあとで、今度は消毒用クレゾールを服用していたのだ。

幸いにも駆け付けた軍医の措置により鹿地は一命をとりとめたが、山田は机の上にある鹿地の遺書を目にしていた。そこには「内山」という人物に宛て、「信念を守って死にます」という一文があった。

山田は翌月曜日に出勤してきた軍人から鹿地のプロフィールを教えられ、この拘束者の経歴や行動に少しずつ尊敬の念を抱くようになってゆく。

52年になり、占領期の終わりが近づくと、キャノン機関はその役割をCIAに奪われる格好で、解散の日を迎えた。鹿地に関しては「健康なら国外に連れ出すが、病気が重いので静かな山中に移す」と説明され、山田も同行するように求められたのだが、このタイミングで米軍での仕事を辞めようと決めていた山田はこの申し出を断った。

少しずつ会話を交わすようになっていた鹿地に対しては、秘かに家族に手渡すと申し出て手紙を書くようにと勧めた。

その当時、新宿にあった鹿地の家はうまく見つからず、山田は次の休日に神田神保町にある「内山書店」を訪ねてみることにした。鹿地が以前自殺を試みた際に、遺書を書いたのは、この書店の経営者・内山完造と思われたからだった。

あいにく内山はこの日、留守だったが、その家族に鹿地の消息を口頭で説明し、次の訪問時には内山本人にも一切を伝えたのだった。

やがて鹿地はその身柄を茅ケ崎市のアジトに移されることとなり、山田はキャノン機関で上司だった軍人から、そして拘束者の鹿地自身からも同行を懇願され、しばらく退職は思いとどまって、茅ケ崎に行くことにした。

内山書店との接触をきっかけに外部でも鹿地を救出する方策が練られるようになり、事態はそれから半年以上をかけ、少しずつ動いてゆくことになる。

(つづく)

つづきの記事はこちら「【ジャーナル】戦後史探検──第35回 占領軍の闇(中)」

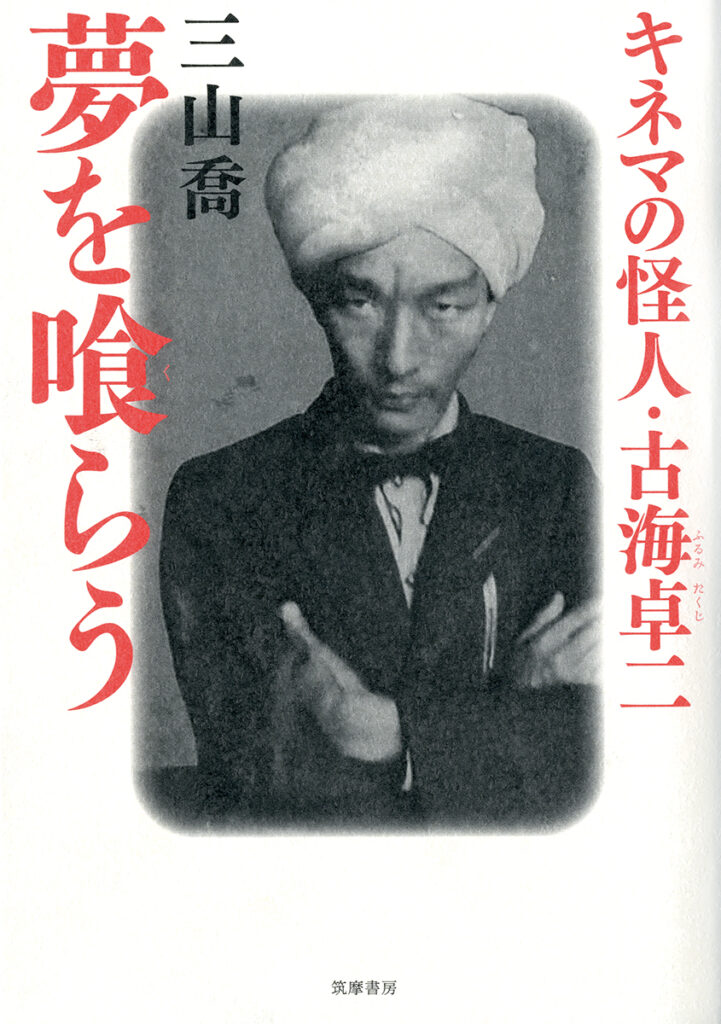

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー