第12回 あの国この国の料理を食べる魂胆

「本場な人びと」という連載を月刊『望星』で、はじめてちょうど一年になる。そのタイミングで『望星』はウェブになった。雑誌で読んでくれていた方には、唐突さはないけれど、ウェブでいきなり読んでくれた方には、「本場な人びと」って誰? というところもあるだろう。だから、ちょっと、このルポをふりかえってみる(ちなみに「本番な人びと」ではない。この連載のテキストをまとめて保存しているフォルダの名前がしばらくそうなっていた)。

海外から、この国にやって来て、故郷の、本場の、旨い料理を楽しめる店を営んでいる人たちに話を聞く。だから、本場な人びと、と題した。本場な人びとは、なぜ、この国に来てくれて、どうして、ここに腰を据えてくれて、店を開いて私たちを楽しませてくれるのか。大変な思いも楽しい思いもいろいろあったでしょうが、いやあ、あなたのお国のお料理、旨いですね……なんて話をお店でしながら、なんとなく、国際交流とかについてアレコレ考えているのが、この連載である。

ちょっと前にくらべて、この国の国際化は加速度的にましている。いろんなところに、外国の料理をふるまってくれるレストランがある。コンビニに行けば外国の人が働いているし、外国の食料品をあつかう店もあちこちにある。国際交流なんてその気になればどこでも、今日からできる世の中だ。だから、なにか式典やイベントで、エライ人たちがふれあったり、エライ人に言われてふれあうことより、路地裏の国際交流のほうが、たぶん、ちゃんと友だちになれるんじゃないかしら、なんて考えながら、連載をしている。まあ、万博行くより、駅前のエスニックレストランに行ったほうが、気軽にお金もかからず国際交流はできる。それを率先してやってみる、という意味も、このルポにはある。

こういうことがあった。

子どものころ、時どき、親が外国人を招いて宴会をした。

私が小学生の時代だから1970年代の末から80年代の初期のことである。年末や年度末に、父が職場でかかわった外国の人たちを家に招待した。日曜日の夕方(その頃は会社も学校も土曜は半ドンだった)、彼らは、それぞれ家にやって来る。何時ごろ来て、という話はしてあったと思うが、みなさんバラバラに、てきとうなタイミングでやって来た。

横浜の北のほうの住宅街だった。あまり好きな言葉ではないが、同級生には帰国子女もいたし(私もそうだった)、そんなに外国から隔絶されたところではないと思っていた。ところが、件の宴会の日の夕方、近くに住む同級生から電話がかかってきた。

「なにがあったの? ガイジン(この言葉を彼を含めその頃の小学生の多くは悪意なく使っていた)がいっぱい来てるよ、だいじょうぶ?」

たぶん、うちに、パラパラとやって来る外国人を目撃したのだろう。彼は明らかに狼狽していた。私は彼がなにを心配しているのかわからなかったので、ただふつうに

「忘年会みたいな感じ」と、こたえた。

彼は忘年会という言葉もあまりわからなかったらしかったが、「だいじょうぶなら、いいや」と言って電話をきった。まあ、そういう時代だったのだろう。

宴会には日本人も来た。持ち寄りではなく、母が、日本っぽい料理を意識的につくってふるまった。私は、ゆるキャラみたいなものだったと思う。言葉もわからないが、チビは、ただ、いるだけで面白がられた。

いろんな国の人が来てくれた。アメリカ、エジプト、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ペルー、ホンジュラス、ブラジル、バングラデシュ、インド、ケニア……ちょっとふりかえっただけで、このくらいは思い浮かぶ。プチ万博だった。

英語とスペイン語と日本語がいりまじる宴会はにぎやかで、日本語しかわからない私にも、やたらに盛りあがっているのがわかった。

ただ、一向に盛り上がらない人もいた。文化の違いなのか、あるいは祖国同士になにか因縁でもあるのか、なんとなく、こう、あの人とあの人、それから、あっちの人とこっちの人は、あんまり交流できていないんだな、ということは、小学生での私でもわかった。しっくりいかない関係というのは、年齢も国籍もこえて、意外なほどはっきり可視化される。

食べ物こそいちばんの入り口です

こんな記憶がある。

お客さんの一人が、日本は、毎日子ども向けにテレビでアニメを放送していて、日本の子はラッキーだね、みたいな話をしていた(と、誰かが通訳してくれたのだと思う)。

たしか私は小学四年生だった。その頃、私と友人たちの間で、セル画というのを描くのが流行っていた。セル画というのは、アニメ制作に欠かせなかった、透明な紙のように薄い樹脂に描いた絵のことだ。すこしずつ動きを変えて描き、それらを背景用の絵の上にかさねて順に撮影して動画ができあがる。パラパラ漫画の一枚一枚のようなものである。

実際にアニメを撮影するわけではなかったし、何がきっかけだったのかわからない。その仲間のうちの、何人かが、いま、アニメ制作をしている、なんてことはない。みな普通の五十代のおじさんになっている。

アニメの話をしだしたのは、ホンジュラスの人だったと思う。私はホンジュラスという国があることをその時初めて知った。ともかく、自分の得意分野に話題がおよんだとき、子どもは、急に、やる気が出る。それまで、ゆるキャラとして、狭い家のなかをフワフワうろちょろしていた私は、やにわに自室にもどり、描きかけのセル画を持ってきた。たぶん描きかけのドラえもんだった。ホンジュラスのおじさんは(お兄さんだったのかもしれない)、「ポルケ……」。

ポルケだけは、来客のうちの日本人のおじさんから聞かされて「なぜ?」の意味だとわかったが、その先は、「◯△⬜︎93()’%##”)0&|+?」。

まるっきりわからなかった。それでもなんだか、「おおお!」「Ohhhh!」という具合に、会話が弾んだから不思議だ。そして、突然、ホンジュラスさんが言った。

「これは、いくらですか?」

急な日本語の質問にいささか驚いたものの、それよりも私は自分の趣味領域で大人と話していることに興奮していたので、ただ真面目に返答した。セル画は一枚「50円です」。

その瞬間、そこにいた全員が爆笑した。私は戸惑った。何も面白いことを言ってないのに、なぜ、こんなにウケるのか。腹をかかえて笑っている人もいる。もしかして、「ゴジュウエンデス」という音が、どこかの国では、すごくヒワイな言葉だったりするのか、と思った。しかも、ホンジュラスさん以外も、同じことを聞いてくるのである。

「これは、いくらですか」

「50円です」

きゃあきゃあ、あはは、ひいいい……みな、大爆笑。

すこしして、来客の一人の日本人の女の人が教えてくれた。彼らは、某放送局に研修で来ていた人たちなのだが、研修に先立って簡単な日本語のレッスンがあって、会話の例文が、

「これは、いくらですか」

「50円です」

だったというのだ。

期せずして、教わったままのビニエットが唐突に現実世界に出現したことが爆笑の端緒だった。

爆笑は急にしぼんで、すぐに話題は別のことに移った。ホンジュラスさんも、手にしたセル画を他の人に渡し、もう違う話を他の人と始めていた。だが、私は高揚していた。言葉の通じない人に対して大ウケしたことに。しかも、その大爆笑をさかいに、それまで、あまり交流のなかった、というより交流をしないようにしていた人たちまで、なにやら会話がはずんで(いるように)見えはじめた。母が作った太巻きとか、蒸したエビだとか、煮物なんかを、それまで、日本の家庭の料理に、ちょっと腰がひけている雰囲気だった人たちもモグモグ食べ始めて、あれこれ質問をしたりしはじめて、目に見えて盛況になった。

たぶん、これが、この「本場な人びと」というルポの根底にあるものの一つのような気がする。ご飯を食べながら、とりとめもなく話しているうちに、ちょっとしたアレだったり、コレだったり、まあワケアリなことも乗り越えて、交流できる。特に、その国のお料理を食べているときは、それを端緒に、自分のところではコレはこう食べるよ、それは実は土地がアレコレで、その時の王様はアレコレで……という塩梅に、気張らずに歴史や文化にまで話は広がっていく。こういうことをしていったら、わりと、いろいろ丸くおさまってくるんではないか、と思っている。特に、交流を拒絶したがる人たちには、食べ物がいちばんの入り口であり、共感のポイントみたいな気がしている。

国連デーのオニギリ

中学校のとき、東南アジアの、かなり山奥にある寮のあるインターナショナルスクールに入った。日本人が誰もいなくて、私は中学一年の英語しか知らなかったから、かなりのストレスを感じていた。

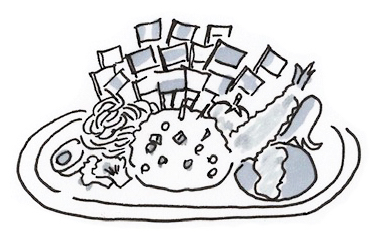

10月24日は国連デーである。国際連合が発足した日で、たいがいのインターナショナルスクールでは、お祭りみたいなことをしていると思う。私が寮に放り込まれた件の学校でも、この日は、それぞれ自分のお国料理を持ち寄るというイベントがあった。

といっても、その学校の、教員の9割、生徒の8割はアメリカ人だったので、どちらかというと、ハンバーガーデーみたいな結果になるのだが、そのなかで、私はオニギリを山のようにつくって持っていった。海苔は日本から持ってきたもので、ご飯は、現地の米、香りが独特でパラパラのが主流のなか、それでも粘度の高いものを炊いて、具は、これも日本から持ちこんでいた塩昆布だった。

はじめ、誰も手をつけなかった。私は悔しかった。まだ英語はロクに話すこともできず、説明しようにも説明できない。海苔は海藻だからsea weedと教えると、かえって、

「うえええ、sea weed???」というリアクション。

こいつ、何もわかってねえな、これは山本海苔店の缶に入った良いやつなんだぞ、具だって、エビスメなんだぞ、と、息巻いてやりたかったが、英語が出てこない。ものすごいストレスだった。

iPhoneもポケトークもない時代だし、ネットだってない。だから、なにかというと、『SHOGUN』と言いながら刀を振り回す仕草をして見せる同級生がいたくらいだ(真田広之さんがゴールデングローブ賞を受賞したほうではなく、元々の『SHOGUN』。あれ、結構突飛ですごいんです)。

そのときだった。私は月曜の朝に家族の住んでいる家から150キロばかり先にある寮に行き、また金曜に家に帰るという生活をしていたのだが、月曜に一緒に寮に行くJという下級生のアメリカ人が、突然、オニギリを一つつかんで食べたのだ。一瞬、空気がかたまり、その場が静まり返った。で、Jは、そのまま何も言わずに一個を食べ切ると。頷いて、また一個手にとって食べはじめたのである。それから、他の連中も食べはじめ、結局、あっという間に山のようなオニギリはなくなってしまった。

その日以降、

「来週の月曜は、俺にもオニギリ一つつくってもらえないだろうか」

「あたしもオニギリ一個ほしい」

と、いったリクエストが来るようになった。海苔も昆布も貴重なんだ、と説明したときの、落胆の表情は忘れられない。そして『SHOGUN』といって刀をふり回す格好していた子も、オニギリ以来、そのチャンバラポーズをパタリとやめ、急に私の聴いている日本の音楽に興味を持ち出したのだった。そのせいで、彼は、斉藤由貴の『AXIA』と大瀧詠一の『A LONG VACATION』についてものすごく詳しくなった。

かように、お国のものを食べると、その国と、その国の人とかかわれるものなのだ、と私は思っている。

取材のために、お店におもむき、美味しい美味しいとお国の料理を食べたが、いざ、お話を聞こうと思ったら「へえ、雑誌の記事になるの~、知らなかった~」みたいなことを言われることもあるし、お店で身の上話を聞いていると「もう悲しい、あれはほんとに悲しかった」なんて、突然泣かれてしまい、ちょうどそのタイミングで、宅配便の人がお店に来て、変な日本人が外国の人を泣かせている、みたいな状況におちいることもある。

そういうことをふくめて、旨いお国の料理をいただきながら、そこを入り口にしつつ、アレコレ国境を越えていこうという魂胆がこのルポにはある。たぶん、そこに、誰もができるコクサイコウリュウ、つまり妙な諍いなんかがすこしは減ってくれるヒントがある、と思うのだ。

タイトル、本文内イラスト=筆者

かとう・じゃんぷ 東京都世田谷区出身。横浜&東南アジア育ち。一橋大学法学部卒業。一橋大学大学院修士課程修了。1997年新潮社入社。その後フリーランスのライターに。テレビ東京系「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」に準レギュラー出演中。著作に『コの字酒場はワンダーランド ――呑めば極楽 語れば天国』『コの字酒場案内』(ともに六耀社)、漫画『今夜はコの字で』(原作担当、土山しげる作画、集英社インターナショナル 、集英社)、『小辞譚』(オムニバスのうち1作品、猿江商會)など。