第13回 このビリヤニが食べたかったのである

JR横浜線に十日市場という駅がある。この界隈にはインドの人が大勢暮らしていて、十日市場駅のある横浜市緑区には(2022年の時点で)1300人以上が暮らしているそうだ。

では、十日市場駅を降りたら、どこを見回してもインドの人ばかりで、さながらリトル・インディアかといえば、そんなことはない。同区内の人口が約18万人、人口密度が7000人を超えているエリアだから、実際に訪れても、ごく、たまにお見かけする感じである。

ただ、近くにある団地には大勢のインドの人が大勢暮らしているし、インディアインターナショナルスクールインジャパン横浜校という学校があり、通学の風景に遭遇すると、たしかにインドの人が多いなあ、と感じる。

自宅からそう遠くないので、時々車でこのあたりを走ることがある。四、五年前から、気になる看板があった。

本格南インドのカフェ&レストラン

Rusi Indo Biryani(ルシ・インドビリヤニ)

と、ある。ビリヤニか……。

ビリヤニと聞くと、亡くなった父を思いだす。

1950年代に、仕事でアジアの国々を半年以上かけてまわった父のアルバムには、父と同行した同世代の仲間たちが一緒に写っていた。そのなかに、インド出身の人もいて、インドを訪れた際は、彼から旨いカレーを教えてもらったと言っていた。以来、父はビリヤニに魅せられ、「どうして日本ではナンばっかりだすのか」と嘆いていた。

そんな父と一緒に、80年代になって、マレーシアのインド料理店では、しばしば、バナナの葉っぱの上に盛られたビリヤニを手で食べた。それが私のビリヤニ・イニシエーションだった。そして、コックさんは、マドラスやベンガルール出身の『本場の人びと』だったから、私にとって、ビリヤニは、「遠く故郷を離れた場所で提供される本場な人々の作る味」の原点の一つなのである。

日本にもインド料理店が増えた。いささか大袈裟は承知で言うと、各駅にあるような感覚すらある。

さて、これまで多くのお店で「本場な人びと」を訪ねてきた。もちろん一度はお店におもむく。そこで上手いこと進めばいいが、そうはいかず、後から連絡しないとならない場合も多い。その場合、オーナーもスタッフも日本語が堪能で、電話やメールで企画内容を共有し取材日を決めて……と、段取りよく進むこともあるが、このケースはそこそこレアである。よくあるのが、

お電話をかけると、スタッフの方が出て、

「ワタシわからない、いま、オーナーいないよ」

――何時頃いらっしゃいますか?

「たぶん、四時」

――では、その頃にかけなおします。

「はい」

……四時になって電話をかけると、

「オーナーはまだ」

――では、また、かけなおしますね。

何時間か経過して再度電話する。

「きょうは来ないね」

――OH!

みたいなやり取りを経て、実際にお店に行くと、

「オーナーはふるさと。帰りは来月」

というようなケースも少なくはない。 そんな時に限って締切は目前、私は戦慄する。

結局、飛び込みが一番段取りがよかったりする。で、ルシもこの作戦で、ランチを食べにいき、ちょうど他のお客さんもいなくなったので、交渉をした。

ひと通り企画の内容を伝えると、

「わたしは日本語、そんな、アレよ」

――英語はどうですか?

「ヒンディー語ですね」

――私はヒンディー語はできませんが、今も、こんな感じで話せてるから大丈夫ですよ。

私の言葉に説得力がなかったのだろう、

「蒲田はどう? 蒲田の店には日本人のスタッフいるから」

と、『本場な人びと』の根底を覆すことになりそうにな様相を見せ始めたので、

――いや、本場な人びと、ですから。きっと大丈夫、〇曜日にまた来ます。

そう言うと、料理人のラマンクマールさんがにっこりと笑った。店をあとにした私は、すぐにスマホの翻訳機能の使い方を調べた。

〈この店、すこぶるつきに旨い。チキンビリヤニにはチキンカレーとライタ(ヨーグルトソース)が付いてくるので、これに二つカレーを追加した。一式がシルバーのプレートにのせられ、目の前に現れる。鼻を近づけるまでもなく、ほどよく刺激的な香りがふんわりと漂い、食欲が爆発する。

ビリヤニはふんわりと炊きあがり、バスマティライスはそれ自体の香りにくわえて、スパイスの薄衣をまとい、香りのオーロラが鼻腔に広がる。矢も盾もたまらず、これを口に運ぶ。ああ、これだ。これが食べたかったのだ。十八年前、結局「日本じゃ旨いビリヤニには会えない」と嘆きながらこの世を去った父に食べさせたいと心底思った。

二口目を食べるとき、ライタをちょっとかける。酸味がくわわると、また、このビリヤニは深みを増す。ふと見ると、コロっとした鶏肉が顔を出したので、今度はチキンカレーと馴染ませながら、すこし大きめのポーションを頬張る。ほどよい辛味のチキンカレーをホロホロした歯触りのビリヤニがすっと吸い込む。その、交わる瞬間、米つぶの舌触りが変わり、香りがすっと変化する、その旨さ!ニコニコしながら食べていると、ラマンクマールさんが、カウンターの奥からニコニコと笑った〉

****

日をあらためて、ルシに向かった。こういう約束をして後日行ってみたら、〈CLOSED〉なんてこともあったが、ラマンクマールさんは、カレンダーを見て教えてくれたので、そこに齟齬はないだろう、と思いつつも、なんとなく気持ちが焦るのが、この連載の取材にはつきものなのであった。店は十日市場駅からは一キロ近く離れている。道すがらインドの人に会うかなと思ったが、一人も見かけなかった。そのかわりに、LAとプリントされたトレーナーの人と、NEW YORKと刺繍されたジャンパーの人とはすれ違った。ハロー・アメリカ。

ルシのドアを開けると、もうラマンクマールさんが立って待っていてくれた。ホッとした。

――では、まず食事をして、その後、お話を聞かせてください。

「食事はもちろんOKですよ。でも、日本語はあれですよ」

やはり懸念されている。私はスマホをとりだして

――コレもありますから!

と、弱い目力を必死で強めにして言った。ラマンクマールさんは、にこりと微笑んだ。

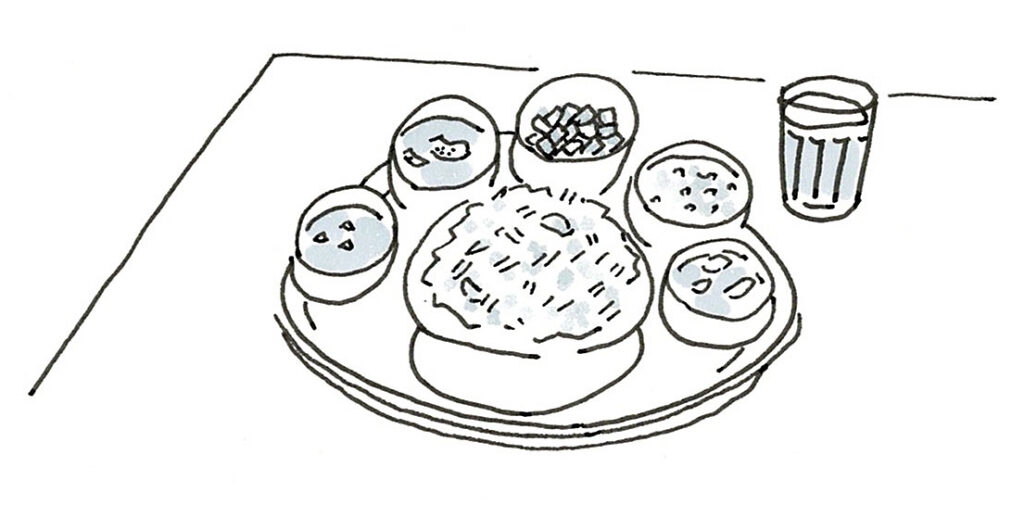

〈この日はミールスを注文した。ミールスは南インドの定食。ご飯とカレーなど一式が盛られている。チキンカレーやサンバル、豆やオクラのカレー。ヤム芋を炒めたポリヤルに豆の煎餅アッパラムに全粒粉で作ったふわふわのパン・プーリーなどが所狭しと並んでいる。

ハンディという保温性の高い器に入ったバスマティライスを一旦、盆=タールから出す。そしてハンディからタールの上にバスマティライスを取りつつ、カレーをかけながらいただく。オクラのカレーは微かにココナッツの香り。これが嫌味なくコクになっている。後からくる辛味が爽快。ヤム芋はホクホクにしてスパイス香が豊かに仕上げられ、ポテトサラダ探求家を名乗る私にもたまらない逸品。

アッパラムを細かくくだいてバスマティライスにのせ、そこにサラサラのサンバルをかけると、しっとりとしながら、アッパラムの香ばしさも楽しめる。幾重にも重なったスパイスの香りが、主張しつつも、口のなかで一つにまとまるとき、一段と味が増して、なんというか出汁をギュッと感じさせる。充実。快哉。〉

ラマンクマールさんがこの店で料理の腕をふるうようになって二年ほどだという。二代目の料理長だ。母国インドで料理人としてのキャリアをスタートさせ、すでに二十年以上の経験があるベテランシェフである。

「インドに帰ると、いろんな料理をまた食べます。どこの料理もいろいろ美味しい。それらを覚えて、とりいれていくんです」

すごく研究熱心なのである。

元々は東京のカレーの店で働いていたが、縁あって、この地にやってきた。界隈にはインドの人が多いが、

「このあたりはね、IT関係の人が多いんです」

そうなのだ。IT企業の誘致を横浜市が率先しておこなったことで、このあたりにはインドの人が多く暮らすようになったらしい。閉校した公立小学校が、先述したインターナショナルスクールに生まれ変わり、その学校があることからも、インドの人がこのあたりに集まるようになった。

ラマンクマールさんも以前はこのあたりに住んでいたが、いまは電車で通勤している。今年、家族を呼び寄せ、今は一家四人で団地に暮らしているそうだ。お子さんは近く公立の学校に通っていて、

――お子さんはこれから日本語の勉強ですね。

「来年には、たぶん、ずいぶん話せると思います」

――ラマンさんも上手ですよ。

「私は、仕事でおぼえました。スタッフはヒンディー語、お客さんは日本語なので、そのなかで、おぼえます」

――それでもわからないときは。

「これね」

スマートフォンを持って見せてくれた。Google、グッドジョブ。

ちなみに、このインタビューも最初は、

「なぜ、こうした質問をするんですか?」

と、ラマンクマールさんから、スマホを使って聞かれた。趣旨がうまく伝わっていなかったらしい。それで、私もスマホで

「外国から来て、故郷の料理を提供してくれるレストランのシェフやオーナーにお話を聞いてエッセーを書いているからです」

と、答えて、二人してホッと安堵したところから始まった。ありがとう、IT。

そんなラマンクマールさんだからだろうか、

――日本に来て困ったことはなかったですか?

と、尋ねたら、質問を言い切らないうちに、

「特にないですよ。日本の人、親切だから」

と、断言してくれた。なんだか嬉しかった。そして、

「わたしは、ラーメン、寿司、大好きだし」

と、笑顔を見せた。

おいしいものに国境は無い。

なんて言葉が思い浮かぶ。店は今、蒲田にもあって、そちらが忙しいときにはサポートのために出向く。

「前は、ビリヤニも知られてなかったけど、いまは、すごく南インド料理が日本で知られてきて好かれている。もっと広めていきたいです」

たしかに、これだけ旨いビリヤニが気軽に食べられるようになるなんて、二十年前には考えもしなかった。時代は流れる。国際コーリューのしかただって変わる。昔ながらの万博より、隣のビリヤニを食べに行くほうが、世界は連帯しそうな気がする。

インタビューを終えて店を後にしようとしたら、

「あの、これね」

ラマンクマールさんが、レシートの裏にご自身の名前をカタカナで書いてもってきてくれた。

「さっき、メモしてたけど、ちょっと違ってたから」

カタカナ書けるんですね!と、私が驚くと、ラマンクマールさんは、はい、と頷いて、また微笑んだ。友だちがふえたような気がした。

タイトル、本文内イラスト=筆者

かとう・じゃんぷ 東京都世田谷区出身。横浜&東南アジア育ち。一橋大学法学部卒業。一橋大学大学院修士課程修了。1997年新潮社入社。その後フリーランスのライターに。テレビ東京系「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」に準レギュラー出演中。著作に『コの字酒場はワンダーランド ――呑めば極楽 語れば天国』『コの字酒場案内』(ともに六耀社)、漫画『今夜はコの字で』(原作担当、土山しげる作画、集英社インターナショナル 、集英社)、『小辞譚』(オムニバスのうち1作品、猿江商會)など。