第14回 つまり、このカレーはご馳走なのである

今回はネパールの人である。ナマステ。

ネパールの人が営むインド料理屋さんをインネパ系と呼ぶらしい。店の軒先にインドの国旗を掲げている店でも、経営するのはネパールの人という店も少なくない。というより、日本のインド料理店の半数以上がネパールの人の店なのだそうだ。

実際、日本に暮らしているネパールの人はインドの人よりはるかに多い。法務省の2024年6月末時点での在留外国人数の国別ランキングをみたら、ネパールは第六位。二十万人以上が暮らしている。インドは十三位で、五万一千人ほどが住んでいるそうだ。ちなみに、第一位は中国。ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルに続いてネパールである。

二十万人以上といったら、相当の人数である。千葉の八千代市の人口と同じくらいである。私は八千代市のことを知らないので他のイメージで考えれば、だいたい東京ドーム4個が満員になるくらいである。それなのに、私はネパールについてあまりに知っていることが少ない。

ちょっと考えてみる。自問自答。

「ネパールと言われてあなたは何を思い浮かべますか?」

しばし頭をひねると……、

ヒマラヤ

カトマンズ

エベレスト

テンジン・ノルゲイ

三角の国旗

小学生の頃読んだ『アンナプルナ登頂』

植村直己の『エベレストを越えて』

バター茶

やっとしぼりだしてもこのくらいである。

しかも連想したことのほとんどが「山」関係である。ネパール・イコール・ヒマラヤに終始しているのである。私がアルピニストとかいうならまだしも、高尾山も登ったことのない山知らずである。不勉強にもほどがある。

さて、今では「各駅にカレー屋」という状態になっている日本である。私も最低でも週に一度はカレー店を訪れている。これも聞いた話だが、今の日本には数千軒のネパール人経営のカレー店があって、在日ネパール人の三割以上がカレー関連の店に勤めているというデータもあるそうだ。とすると、たぶん、私がふらっと寄っていくカレー店の半分以上がネパールの人の店なのかもしれない。それなのに、あまりにも、ネパールのことを知らない。近くて遠い、とはこのことである。

わざわざ、この日本に来てくれて、故郷の味をふるまうレストランを営んでいる人に、今日にいたるまでの経緯を聞くのがこのルポである。だから「本場な人びと」なのである。とすると、インドの国旗をかかげながらネパールの人が営んでいる店は、対象から外れるような気がしなくもないが……いや、待て、そんなこともない。なにしろ、ネパールの料理は地理的な条件もあって

「インド、中華、チベットもまざっているんだよ」

と、先日、食べたカレー屋さんのネパールの人も言っていた。だったら、これは、もう、ネパールの人にまっしぐらである。こんなに身近なのに、あまりに知らないネパールの人のことを、ちょっとでも知りたいではないか。

JR横浜線という横浜市内を南北に走る鉄道がある。

かつては八王子から横浜の港まで上州の絹織物を運んだ路線である。

この沿線に鴨居という駅がある。近くに巨大なショッピングモールがあるので、最近は知っている人も増えたようだ。その鴨居駅前に、よく行くカレーの店がある。ほんとうに駅前にある店で、ロータリーのはじっこに位置している。

カレーの店なのだけれど、酒もいろいろ置いていて、ツマミもいろいろあるので、私は酒場のように使うことも多い。

店名を『ダルバール』という。

ダルバートとは、ネパールの定食を意味する。だから、てっきり、ダルバールとは、ダルバートのすごいやつ、つまり大定食のことかしら、などと想像していた。

『ダルバール』のロゴには大きな宮殿のような絵が描かれている。

「ネパールの宮廷のことです」と、店主さんが教えてくれた。

たしかに、昔カトマンズに旅した知人が「これがダルバール広場でねえ」と、教えてくれた記憶がある。

かつてのカトマンズ王国の都で、たくさんの寺院があるそうだ。

「京都みたいな?」

店主さんに聞いたら、

「うーん」

と、言っていた。微妙なところなのだろうか。「古都」のようなことを耳にすると、どこでも京都と対比したくなるのは日本人の癖である。

はじめて 店主さんに、

「お名前は?」

と、尋ねたら、

「バードリです」

と、言うので、てっきりMr. バードリだと思い込んでいた。ところが、今回あらためて聞いたところ

「ファミリーネームはセレスタね」

とのことだった。それで、私の取材メモ帳に

「バードリ・セレスタ」

と、書いたら

「ミドルネームもありますよ」

と、教えてくれた。というわけで、あらためて、店主さんのお名前はバードリ・ケダル・セレスタさんである。ネパールの首都、カトマンズの出身で、いま五十九歳というが、とてもそうは見えない。私はそれまで、てっきり年下で四十代だと思っていたくらいだ。店はパッと見回して五坪くらいしかないが、カウンターとテーブル席があって、十人以上座って食べることができる。昼も夜も流行っていて、店の前を通るといつもいい香りが漂っている。

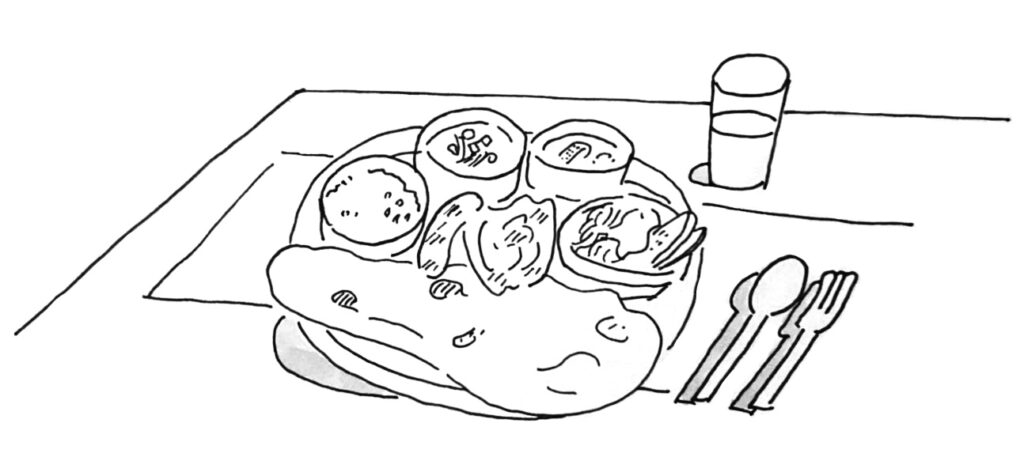

〈ランチにはナンとカレーのセットがある。ネパールはヒンズー教徒が多いから、牛肉はあつかわない。カレー二種類(ネパールのカレーはタルカリと言うそうだ)はチキンとマトンにした。辛さについては、店主さんが毎回確認してくれるが

「ネパールくらい辛くして」

と、お願いすると、いつも

「うふふ」

と、返答される。実際、ネパール級に辛いのかどうかは確かめる術がないが、いつも、それなりに体が熱[ほて]ってくる辛さである。カレーは具が多く、ちょっと嬉しい。ただ、ネパールでは、あんまり普段からもりもり肉は食べないらしい。ご馳走のとき、お肉をふるまう。つまり、このカレーはご馳走なのである。そう思うとなおさら旨い。ここのカレーは、具も汁もすこしあっさりした仕上がりで、胃にやさしい。さらっとしているから、米によく合う。実際ネパールではあんまりナンは食べない。日本では偏ってナンが普及したから、カレー屋の主食というとまだ圧倒的にナンが主流だから、ここもナンがついてくる。ただ、ここのは、あんまり日本化したナンではなく、甘くないし、もちもちもしていない、さっぱりしているのがいい〉

もともと、この店は別のカレー店だった。そのときは

「インド人のお店だったんだけど、そのときはカウンターがなかったですよね」

たしかに、そうだったかもしれない。出入り口が二つあって、席も少なかった。しばらくして、この店に変わったが、当初、私はてっきり名前が変わっただけなのだと思っていた。実際は、ネパールのアイデンティティを名前とロゴではっきりと示す店になっていた。

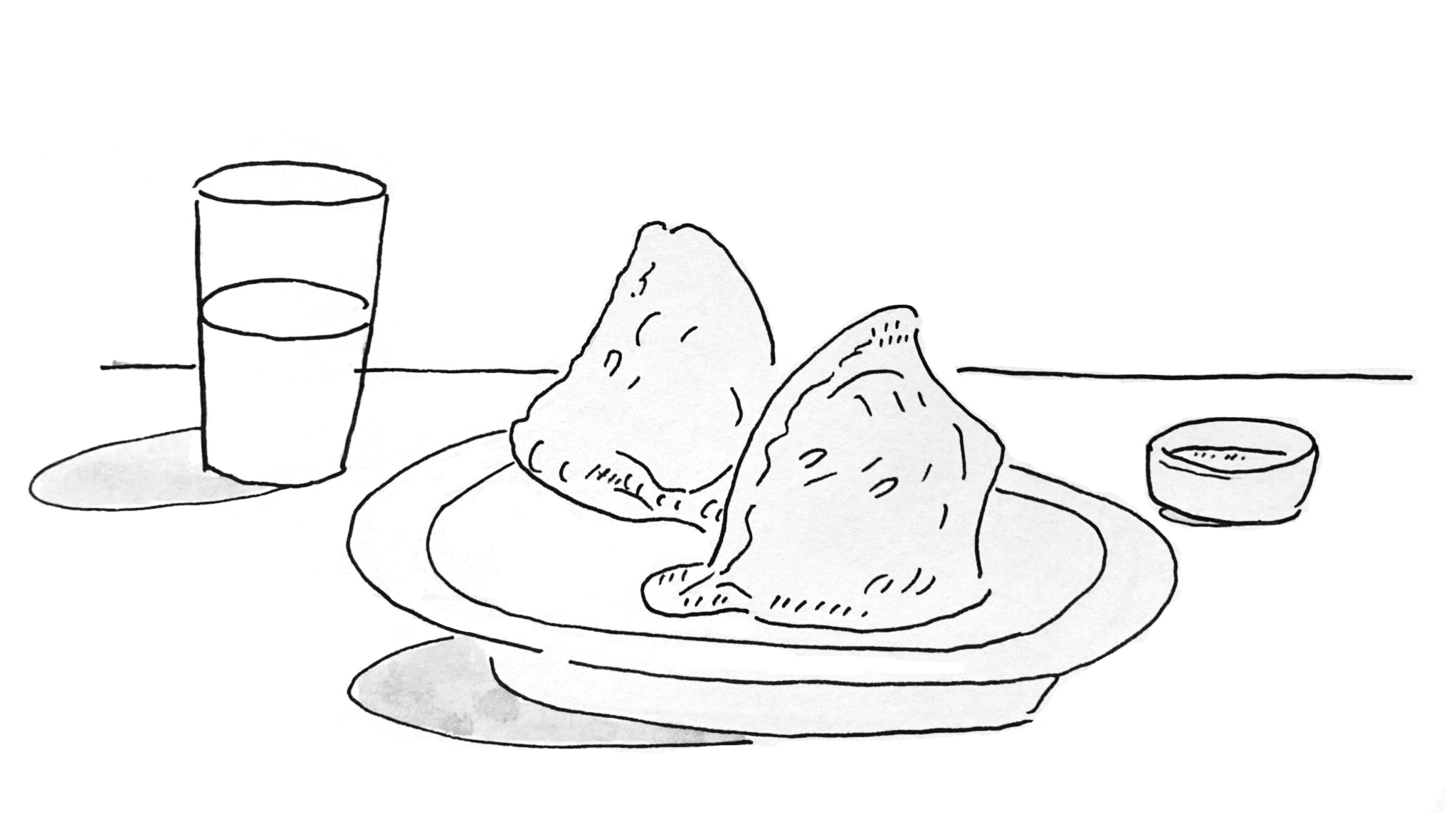

〈サモサはジャガイモなどを小麦粉で作った皮につめて揚げた料理だ。ここでは、おにぎりサイズの三角錐をちょっと辛いソースにつけて食べる。ネパールでもポピュラーらしい。私はサモサが大好きで、若い頃から、それこそインドとネパールのことをごちゃ混ぜにとらえた頭のまま食べていた。ここのサモサは、塊感のあるジャガイモとマッシュしたジャガイモがいい具合におさまっている。揚げ方がうまくて、しゃくしゃくと頬張ると、香ばしいポテトサラダのようである。ビールによく合う。ネパールの人は、インドの人よりもよくお酒を吞むそうで、ここも、ネパールのラムやウイスキーも置いている。もちろん日本の生ビールもある。これがよく合う。カレーなしでサモサビールでずっと過ごしてもいいくらい旨い〉

バードリさんは日本に来て、すでに十八年になる。

日本語は上手いが、

「はじめは全然」

だったそうだ。それが、仕事で少しずつおぼえた。いま、お店にいて食事をしているとき、バードリさんが電話の応対を耳にするかぎり、すっかり流暢である。

この道に入ったのは十四歳と、まだ少年のころだった。以来、料理人一筋である。ただ、キャリアは四十五年になる、大ベテランだけれど、厨房での若いスタッフとのやりとりを見ていても常に穏やか。こうありたい、とナンを頬張りながらいつも思う。

カトマンズのレストランで働いていたとき、日本の企業から料理人を探していると連絡があった。バードリさんは、それまで特に日本に行きたい!と思ったりしたことはなかったらしい。

「だから、はっきりした、きっかけってないんですよ」

と笑うが、これも一つの縁だろう。会社から日本で働いてみないかと言われ、来日したそうだ。行き先は北関東の大都市の店だった。

「いいところだけど、東京も遠いし、寒かったですねえ」

という、バードリさんは一念発起し、八王子に引越し。それから東京のレストランで働くようになった。

「うーん、六軒かな、八軒くらいかな」

で働いたバードリさん、コロナの最中に開いた、この店が職場になった。

〈ここはアチャールも美味しい。アチャールは漬け物だ。説明するとき「インドの漬け物」と口にしがちだが、ネパールでも食べる。バードリさんのアチャールは、酸味が強すぎず、かといって香りもきつくなくて、「漬け物」というよりは「お漬け物」と呼びたくなる。素材の味をちゃんとひきたてつつ、しっかりと漬け物としての味わいにまとまっている。これまたビールによく合う〉

家族は妻と娘。娘さんは日本語も完璧で、いまはホテルで働いている。

もちろんネパールとのつながりは今もしっかりと強い。まとまった休みがとれるとカトマンズに里帰りして、家族、親類と再会する。

「いまは直行便があるから、八時間くらいで着くんです。だから、休めたら、パッと帰る」

店のある鴨居周辺にもネパールの人がすこしずつ増えているという。

「住みやすいですよ」

でも、バードリさんは八王子にずっと暮らしている。

「八王子も住みやすい」

と、言ってにっこり笑う。

住みやすい日本。バードリさんが、いつまでもそう笑ってくれるように、しっかりしないとなあ、と、思いながら、アチャールのおかわりを注文した。

タイトル、本文内イラスト=筆者

かとう・じゃんぷ 東京都世田谷区出身。横浜&東南アジア育ち。一橋大学法学部卒業。一橋大学大学院修士課程修了。1997年新潮社入社。その後フリーランスのライターに。テレビ東京系「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」に準レギュラー出演中。著作に『コの字酒場はワンダーランド ――呑めば極楽 語れば天国』『コの字酒場案内』(ともに六耀社)、漫画『今夜はコの字で』(原作担当、土山しげる作画、集英社インターナショナル 、集英社)、『小辞譚』(オムニバスのうち1作品、猿江商會)など。