第15回 朝霞で出会ったルーマニアの心と料理の神髄

長らくの無沙汰、大変失礼いたしました。「本場な人びと」という連載がウェブ版の「望星」でもつづけられることに安心し過ぎて、いつの間にか三ヵ月も更新していませんでした。そうこうしている間に、ほんとうに万博が開幕してしまって、世界中で信じられないことばかりおこっている。でも、そこかしこで、相互理解が進めば世の中落ち着くと信じて、私は再び、草の根国際交流ルポを再開する、というわけである。

再出発とかカムバックとか言っていいくらい、久方ぶりの『本場な人びと』である。せっかくなので、なるべく、自分に馴染みのないところの方に会いに行くことにした。

行き先は東武東上線の朝霞駅。目ざすのは、同駅から歩いてちょっとのところにあるルーマニア料理のレストランなのであった。

大学生の頃、北九州からやってきた同級生がいた。彼の下宿がどういうわけか朝霞であった。学校が国立駅(当時は一、二年は小平の校舎にも通った)にあるから、実家を離れて上京してきた同級生のほとんどが中央線沿線に部屋を借りていた気がする。だが、彼はなぜか埼玉県の朝霞に住んでいた。縁もゆかりもない、とのことだった。ただ、

「朝霞にも飲み屋あるよ」

「そのうち行くわ」

「おお来なよ」

そんな会話も交わしたような交わさなかったような。結局行くことはなかった。で、これが私と朝霞のほとんど唯一の接点なのであった。その町にルーマニア料理店があるという。しかも旨いらしい。行くしかあるまい。

ルーマニアとは朝霞以上に縁がなかった。私の知っているルーマニアの人はだいたい四人である。ドラキュラとコマネチとゲオルゲ・ハジとチャウシェスクがその四人だ。

ドラキュラは血を吸う人で、コマネチは体操選手。いちばん馴染み深いのがハジ。彼は東欧のマラドーナと呼ばれた天才サッカー選手である(同じ代表チームにいたラドチョウも大好きだった)。チャウシェスク(と妻)に説明はいらないだろう。1960年代から1989年の革命で倒れるまで、この国を支配した独裁者。これが私の知っているルーマニア人のほぼ全てである。

理由はさまざまだが、ある国あるいはある地域の人びとが密集して暮らしている土地というのがある。朝霞ももしかしたらルーマニアの人が大勢住んでいるリトル・ブカレストみたいな雰囲気があったりするのかな、と思って駅に降りたったが、そういうことは全然なかった。改札を出て立派な駅ビルの入り口を横目に見ながらロータリーへ。一見して、必要なものは大概揃っている。暮らし易そうなごく普通の郊外の町だとわかる。

駅を出て街をすこし歩く。不動産屋やチェーンの飲食店や銀行、個人経営の雰囲気の良さそうな飲み屋などと集合住宅が一緒に建ち並んでいる。これといって異国情緒の漂うものは目につかず、道を間違えたかなと思いかけたら、忽然とルーマニア国旗というか、ルーマニア国旗と同じ青、黄、赤の三色に塗られた壁が現れた。この三色、青は空、平和、自由、黄色が穀物と鉱物、赤は国民の勇気と独立闘争を表しているのだそうだ。かっこいい。

店はそれほど大きくはない。集合住宅の一階にウッドデッキを設えた店構え。表には料理の写真をたくさん並べて貼ってある。

ROMANIA KITCHEN by M&Y

という看板がある。間違いない、ここだ。一つわからないのは by M&Yが何を意味するのかだ。どこにもその詳細は書いていない。

「いらっしゃいませ」

迎えてくれたのが今回の本場な人、ルーマニア出身の店主の中川モニカさんだ。来日して「二十五年になったよ」という。

「人生の半分、長いねえ、あははは」と、快活に笑う、明るい人だ。

店全体が見渡せる席に案内してもらった。お店は明るくて、ルーマニアグッズがいろいろ飾ってある。朝霞駅周辺に異国情緒がほとんど感じられなかった分、ここへ一足踏み入れたら、いきなりルーマニアに来たような気分になった。どこでもドアを通ってきたような、だしぬけ感が心地いい。

「ルーマニアのこと考えてみたら、全然知らないんですよね」

「わたしもルーマニアにいたころ日本のこと、あんまりイメージとかなかったよ。時代劇みたいなのを見たりしたことはあったけど」

「僕にとって最初のルーマニアは、子どもの頃、切手を集めてたんですけど、そのなかに POSTO ROMANA って書いてあるのが一杯あって。それはルーマニアの切手だって教えてもらって」

「へええ」

切手の話から一気に話が盛り上がるなんてことを、すこし期待していたが、そういうことはおこらなかった。昨今の切手収集の人気の無さを考えれば当たり前である(だが私は細々とこの趣味を継続している)。すぐに気を取り直した私はモニカさんからテーブルにあったメニューに目を移した。旨そうなものがいっぱいある。とにかく、頭に「ルーマニア」が付いているのを重点的に選ぶことにした。するとモニカさんも、

「いいですね。ぜんぶ向こうの味のもの」

と、納得した様子だった。よかった。

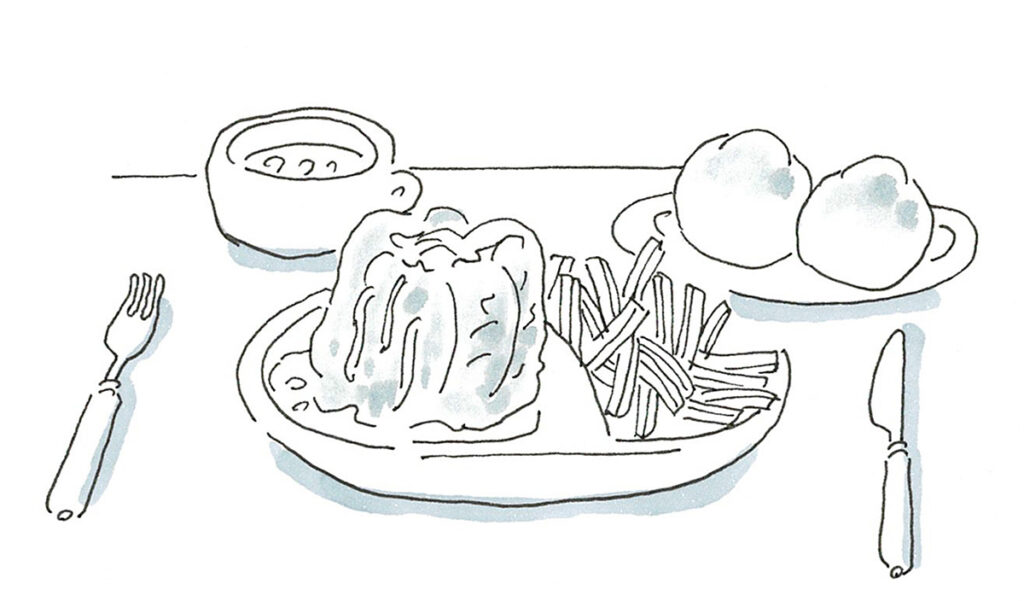

ルーマニア風パプリカの肉詰め Ardei umpluti

ルーマニア風ロールキャベツ Sarmale

ルーマニア風ハーブ入り豚ひき肉団子 Mititei

とルーマニアのワインをお願いした。料理は三品ともミンチを使ったものだ。朝霞で単身ひき肉パーティーである。ゴーゴーミンチ。

はじめにルーマニア風パプリカの肉詰めが登場した。テーブルに皿を置きながらモニカさんが言った。

「これはねえ、ほんとうにルーマニアの味ですよ」

鮮やかな赤い色をした大きなパプリカのなかにぎゅうぎゅうに具がつまっている。いかにも旨そうだ。

ナイフをいれたらするするっと切れる。パプリカはいちばん外側の皮以外、フルイドといってもいいくらい柔らかくなっていて、口にいれるとパプリカのスープみたいに汁気があふれた。中の具も一緒にいただくと、スパイシーな香りのなか、ホロホロとした肉のコクと汁気をふくんだ米の甘みと歯触りが実に旨い。この具がパプリカのじゅわっという歯触りと、そこからあふれる野菜の出汁と一緒になると、スパイスの刺激もあいまって、濃厚なスープをのんでいるかのように、一体感のある、旨みの塊のようになる。これは旨い。

「大丈夫? 辛くないですか?」

モニカさんが聞いてくれた。

「辛くないです。これ、どんなスパイスなんですか?」

「日本にはないスパイスですね。ルーマニアの母から送ってもらってる」

「お米も入ってるんですね」

「昔はお米って食べなかったんですよ。小麦粉とかトウモロコシ粉。でも、最近はお米も食べるようになったね」

東西の冷戦構造が崩壊した後、アメリカ的なジャンクフードが増えるならなんとなく理解できるが、お米が食卓にのぼることが増えたというのは意外だった。

つづいて来たのは、ルーマニア風ロールキャベツ。こちらもナイフがほぼ何の抵抗も無く、すすーっと入ってしまう。キャベツは汁気を含みつつ最早スープ一歩手前という柔らかさ。このキャベツのホロホロの出汁が中の具と相性が抜群。カレーのそれとはちょっと違うスパイスで風味付けされた具に、キャベツの、すこしピクルスのような酸味をふくんだ旨いスープがからむと、爽やかなのに濃厚な旨みが口のなかに広がる。これも旨い。

「これ、旨い」

「ルーマニアでは、昔は、このロールキャベツはクリスマスとか復活祭みたいな大事なときの食事だったんですよ。手間もかかるしね」

「そんなお祝いの料理を、今日みたいな普通の日に食べちゃって」

「いいの、いいの」

私は反射的にお辞儀をしていた。

モニカさんと話していると初めて会った気がしない。オープンとかサバサバとか自分のことを形容する人がたまにいるが、そういう人に限って案外、意外なところが粘着質だったりする。モニカさんは、そういうタイプとは正反対のカラッとした人のようだ。土地柄、もあるのだろうか。出身地を聞くと、ルーマニアのシビウの出身だという。

「(首都)ブカレストから、うーん、だいたい200キロくらい?」

というトランシルヴァニア地方の都市である。トランシルヴァニア地方はローマ帝国の時代はダキアの一部。その後、ハンガリーになったりオーストリアになったりしつつ1920年にルーマニア王国の一部になった。その後北部がまたハンガリーになったが、1947年にその北部もルーマニアにもどり現在にいたっている。

「どういう街なんですか、シビウは?」

「教会とかが多いんですよ、綺麗な街。ツーリストも多いです」

ちなみに長野県の松本市と姉妹都市なのだそうだ。松本は大好きな街。これは、一度行ったら、おそらくシビウも大好きになるだろう。

モニカさんがふたたび厨房にもどり、私はパプリカとキャベツをアテにグラスをあおった。どちらもワインにぴったり。たちまち三杯目が空になった。すぐグラスの中身が蒸発するのはお店が乾燥しているのではない。料理とルーマニアワインが旨いからだ。ちなみにルーマニアは東欧有数のワイン生産国だ。国中でワインを生産している。緯度はフランスなんかと同じくらいだし、国土が肥沃だから紀元前4000年くらいからワイン造りをしている。年間四億リットル以上も生産しているのだが、ほとんど国内で消費してしまうそうだ。お酒好きの国らしい。気が合いそうだ。

お昼時を外したから、最初、店にいたのは私だけだったが、途中でお客さんがちらほらやって来る。常連さんなんだろうと思ったらイチゲンさんらしい。

「けっこう、いらっしゃるんですよ、初めての人。それから、前にルーマニアに住んでいた人とかも。日本にはあんまりルーマニア料理のレストランが無いんですよね」

そう言いながらモニカさんが三品目のルーマニア風豚ひき肉団子を運んできた。

団子というけれどまん丸ではなく細めの俵形といったスタイルだ。これにマスタードをつけて食べる。こちらもスパイスがきいている。表面はいい塩梅に焦げ目がついていてこれを躊躇なくガブリといくと、じわりと肉汁と一緒にあらめの挽き肉がリズミカルに舌の上でおどる。また、酒が進んじゃいますよ、ガブガブ。

モニカさんが厨房からもどってきた。

「お酒好きなんですねえ」

「いやあ、えへへ」

だいぶお酒がまわっているので私の返事もアンビギュアスである。

「ご家族はルーマニアにいるんですか?」

「そうですねえ」

モニカさんは八人姉妹兄弟の五番目。うち二組の双子もいるそうだ。ルーマニアに来ていた、現在の夫と出会い、来日して結婚。以来四半世紀、日本にいる。折にふれて里帰りするし、家族がこちらに来ることもある。

「日本に行くってなったら、ご家族はご心配されたでしょう?」

「まあね。でも若かったから、そんなの関係ない!って」

と言って笑った。

日本語も達者だが、来日当初は「そんなにできなかった」けれど勉強をかさね検定も取った。

「だったら漢字もへっちゃらですね」

「いやあ、でも、忘れますよねえ」

「日本人だって年中忘れますよ」

「ですよねえ」

なんだか友達と話しているような気がしてきた。

モニカさんはコックの修行を何年もしたということはなく、料理は基本的には母から譲り受けた味だという。そんな家庭の味を大切にしたお店は今年の秋には十二年目をむかえる。遠方からもお客さんは来るし、平日のイチゲン客も少なくない。クリスマス時期には店舗の営業を休止して、毎年八十から九十羽近いローストチキンを焼いているというし、すっかりこの土地に根付き愛されている。もちろん在日ルーマニア人も来るし、ほかのいろんな国の人も訪れるという。

「この間は、十三ヵ国の人が集まったんですよ。ルーマニア人、ポーランド人、フランス人、ドイツ人……って。でも、途中で気づいたんだけど、『あれ、どうして日本語で喋ってるんだろ?』って」

なんかいいなあ。十三ヵ国の人が母語ではない日本語でパーティーをしている光景は、小さな万博ではないか。いや、もう大阪なんかいかなくていい。朝霞のレストランで十分国際交流はもりあがっている。そして、外国帰りの日本人同士が英語で話していると、なんだか、さっさとその場を離れて一杯やりたくなる自分の器の狭小さを恥じた。

去り際、一つ気になっていたことを聞いた。

「お店の名前のM&Yって、あれ、どういう意味なんですか?」

モニカさんが一呼吸おいて、手を自分に向けて

「Me アーンド」

そして今度は私に向けて手のひらを「どうぞ」という形にして言った。

「You」。

英語だったか! つまり ROMANIA KITCHEN by M&Yという店名は、私とあなたのルーマニアの台所、なのだと合点がいった。なるほど、初めて来たのに初めての気がしない、なんだか友人の家に来たような気分がしたのは、こういうわけか、と頷きつつ店を後にした。

タイトル、本文内イラスト=筆者

かとう・じゃんぷ 東京都世田谷区出身。横浜&東南アジア育ち。一橋大学法学部卒業。一橋大学大学院修士課程修了。1997年新潮社入社。その後フリーランスのライターに。テレビ東京系「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」に準レギュラー出演中。著作に『コの字酒場はワンダーランド ――呑めば極楽 語れば天国』『コの字酒場案内』(ともに六耀社)、漫画『今夜はコの字で』(原作担当、土山しげる作画、集英社インターナショナル 、集英社)、『小辞譚』(オムニバスのうち1作品、猿江商會)など。