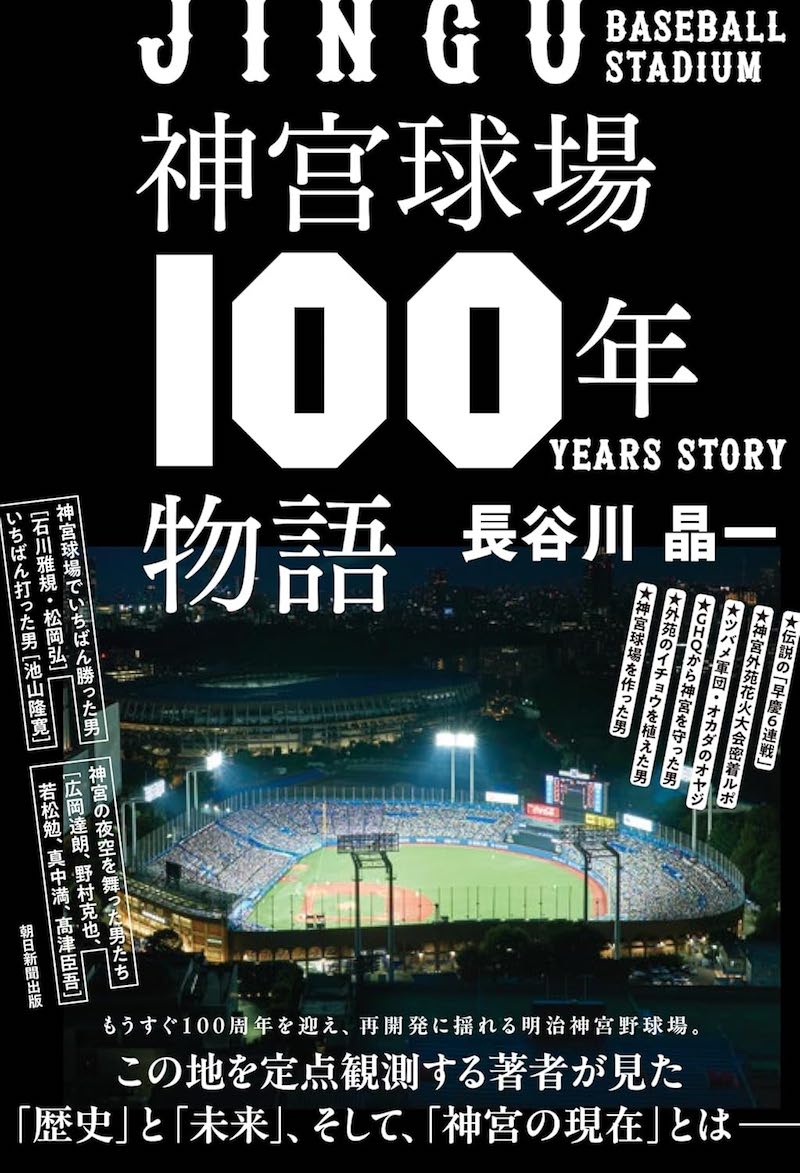

青く冴えわたる球場の記憶

本書裏表紙には、とある日の神宮球場におけるヤクルト−巨人戦の、バックスクリーンが映った写真が使われている。電光掲示板に懐かしい選手名が並び、大型ビジョンには四番打者、レオン・リーの顔が……。遠い目になってしまう。

最近だとあまり見かけないが、かつて少年の大半は、プロ野球の野球帽をかぶっていた。四十年ほど前、小学生だった私も、周りが皆かぶっているからと親にねだり、十二球団の中から、ヤクルトスワローズの帽子を選んだ。理由は一つ。刺繍のマークy・sが、自分のイニシャルと同じだったからだ。このチームを応援しようと決めた。

おのずとヤクルトの本拠地、神宮球場は聖地となった。とはいえ、年に一度パ・リーグの試合がやってくる程度の岩手県に暮らす少年にとって、花の都・東京の真ん中で威容を誇る神宮球場は、遠くに在りて思う聖地ではあったけれど。

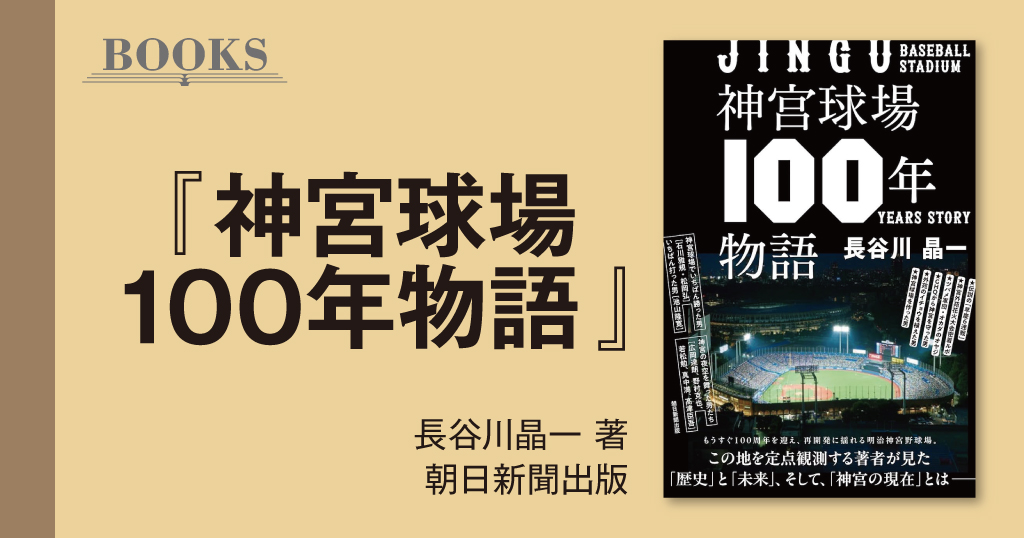

そんな私の昔話はさておき、ヤクルトファンの聖地であるより前から、神宮球場(正式名称・明治神宮野球場)は、大学野球の聖地だった。1926(大正15・昭和元)年、明治神宮奉賛会(会長は第十六代徳川宗家の徳川家達、副会長は渋沢栄一)の支出と、東京六大学の寄付により、明治神宮外苑に建設され、以来、大学野球の主戦場であり続けている。

2026年には誕生百年の節目を迎える。が、神宮外苑の再開発ならびに施設の老朽化に伴い、2032年には隣地に新たな球場が建てられ、現在の神宮球場は取り壊される予定とのこと。これに対し、反対運動も展開されている。

本書は、九歳の頃に角富士夫[すみ・ふじお]の劇的なサヨナラホームランを目の当たりにしたのを機に、神宮球場とともに人生を歩みはじめたというヤクルトファンの著者が、球場の歴史に携わった多くの関係者に取材し、この球場の魅力と、再開発に対する思いを聞き出すドキュメントである。

まず浮かび上がるのは、戦争の痕跡だ。戦中、召集令状が届いた選手を試合中にアナウンスし、戦地に送り出すこともしばしばであったという球場。戦争末期には陸軍が防空陣地や貯蔵倉庫として使用し、空襲にもみまわれた。戦後は米軍が接収し、進駐軍の娯楽施設になった。接収が解除され、明治神宮に返還されるのは1952年である。神宮球場はそういった記憶を伝える、戦争遺跡でもあるのだ。

そしてもちろん、野球の記憶を継ぐ聖地でもある。1960年には今も伝説と語り継がれる「早慶六連戦」が繰り広げられた。当時の早稲田大学、慶応大学、双方の選手たち、さらにはスタンドで舞った日本初のバトントワラーへの取材を通し、著者は臨場感たっぷりに熾烈[しれつ]な六連戦を活字で蘇らせる。

傘応援を発案した応援団長の志を継ぐ人々をはじめ、ヤクルトの記憶をめぐる取材も多彩で懐かしい。とりわけ2002年10月17日の、異様な熱気に包まれた池山隆寛[いけやま・たかひろ]引退試合について、当の池山が回想するくだりに心躍る。その日の神宮球場には、私もいた。池山ファンだった私は、この試合だけは何が何でもと夜勤前にナイターに出向き、満員の外野席から池山の最終打席を見届けた後、同僚のバイクの後ろにまたがり、バイト先のコンビニへと急いだのだった。

……とか、また自分の昔話になってしまう。著者の言う「青春時代を呼び起こす心の故郷」的な側面が、神宮球場には強くある。

いうなれば本書は、大学野球にはじまり、戦中の失われた青春をも宿した、青く冴えわたる球場のこれまでを、次の百年に受け継ぐ〝青春記〟なのだろう。

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。

バックナンバー