前回の記事はこちら「【ジャーナル】戦後史探検──第35回 占領軍の闇(中)」

蚊帳の外だった日本の警察

社会党左派の衆議院議員・猪俣浩三が、国会内の食堂で国家警察本部(以下、国警。現・警察庁)長官・斎藤昇に談判し、鹿地亘の解放を米側に働きかけるよう求めたのは、昭和27(1952)年12月5日のことだった。

八年後の『別冊週刊サンケイ』に猪俣本人の述懐が載っている。それによれば、猪俣は「(鹿地の)生命さえ助かれば、他の一さいのことは不問に付す」と申し出たが、斎藤は「問題を新聞等に発表しないでもらいたい」という一点に執着し、鹿地救出そのものには「難しい」と頼りない答えを漏らすだけだった。

落胆した猪俣は方針を百八十度転換し、裏工作でなく、斎藤が何より嫌がった国民世論への直接アピールへと舵を切った。翌6日、鹿地の家族や山田善二郎らと緊急記者会見を開き、米国の「不法監禁」により鹿地が生命の危機に瀕していると主張。国民世論が一気に燃え上がるのを見て、米側(CIA)は7日の早朝に鹿地を沖縄の幽閉先から東京・立川まで軍用機で戻し、夕方には神宮外苑の路上でその身柄を釈放したのだった。

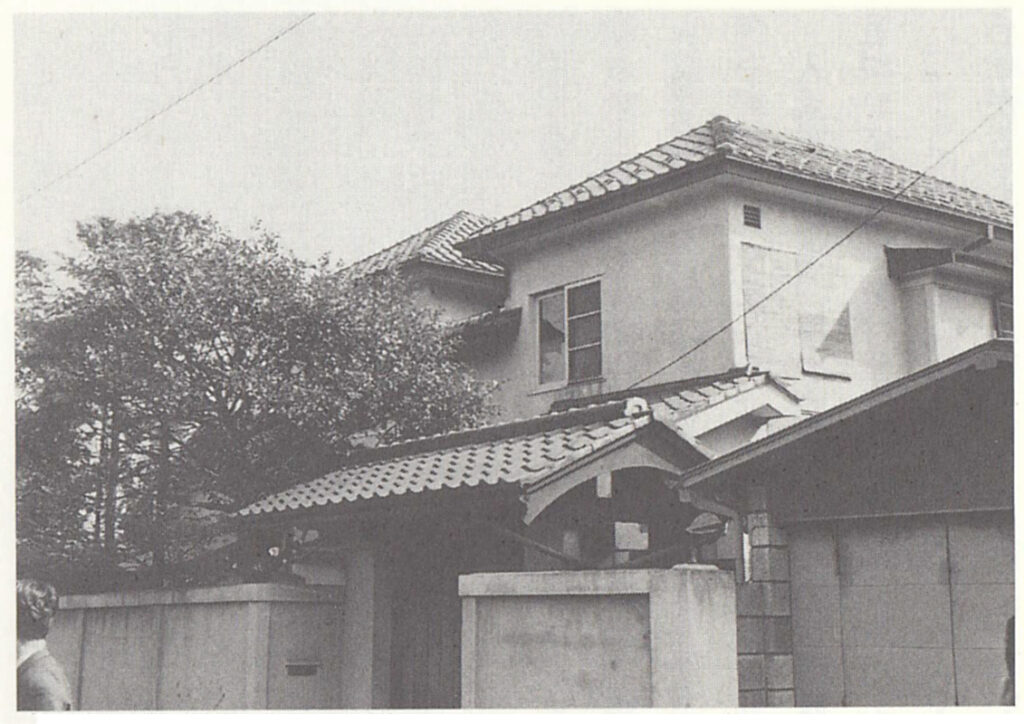

鹿地亘は沖縄から東京に戻され自宅に帰される直前に、この場所で夕方まで待機させられた

(山田善二郎著『アメリカのスパイ・CIAの犯罪』から)

斎藤の弁明が痛々しい。1956年に出した著書『随想十年』では、「社会党左派の某代議士(猪俣のこと)」により「(52年)11月末のある日」、鹿地の問題で「知恵を借りたい」と相談があったとし、猪俣と面談した日付を数日から一週間早めて語っている。

現実には12月5日の〝猪俣・斎藤会談〟から二日後の鹿地帰宅まで、文字通りドタバタの急展開だったのだが、斎藤は少なくとも事前に数日間、自分が水面下で動いたことにして体裁を取り繕ったのだ。それほどに〝蚊帳の外〟に置かれての事態解決は、国警には大ショックだったのだ。

猪俣の動きは反対に、極めて俊敏なものだった。緊急会見の直後には自身が所属する衆議院法務委員会に話をつけ、翌々日の8日から国会審議に入れるようにした。

つまり委員会初日はまだ、帰還した鹿地の顔も見ていない状態で、猪俣は外相の岡崎勝男や法相の犬飼健、国警長官・斎藤らを追及したのである。ただ政府サイドにしたところで、このときは情報があまりになく、答弁は「鹿地氏当人から事情を聞かないと……」と曖昧な内容に終始した。

翌々日、第2回の委員会審議では、鹿地と山田のほか、鹿地の旧友・内山完造が証人として出席し、彼らの側から見た過去一年の出来事を改めて解説した。

加筆させられたメモ

ところが11日、第3回の委員会から雲行きは怪しくなる。国警の斎藤らによって「鹿地氏は某外国人を通じてスパイ行為をしていた疑いがある」という暴露が行われたのである。

実はこの同じ日、米国サイドからいくつかの声明が出されていた。

十一日午前、米大使館から、「(米国が)カジ(鹿地)を拘禁した事実はない。カジは某国スパイ事件に関係していたので、短期間とり調べた後、釈放し、その後は本人の請求により、某私人によって保護が加えられた」という声明が発表された(略)。ついで、軍からも沖縄基地司令官からも、「関知しない」、「当基地にカジなる人物を拘留した事実はない」などの声明が矢つぎ早やに出た。

(鹿地亘『暗い航跡』)

これらの米側メッセージが意味するのは、日本がまだ占領下にあった1951年の時点では、米機関が〝スパイ事件〟により鹿地を短期間取り調べた事実があるものの、52年4月にサンフランシスコ講和条約が発効した時点、すなわち日本が主権を回復したあとは、そうした事態は一切ないということだ。

鹿地がその後も行方知れずだったのは、あくまでも本人が自らの身を守るため、知り合いの民間人の保護下にいたからだというのである。

鹿地や山田らの詳細な証言と照らし合わせると、ほぼすべてがデタラメの声明だが〝スパイ事件への関与〟という一点に関しては、鹿地の側にも不都合な事実が存在した。

それは藤沢市鵠沼の路上で拉致されてほどなく、川崎市のキャノン機関アジト・通称「T・Cハウス」で鹿地が自死を試みた直後のことだった。

上記『暗い航跡』によれば、クレゾール液の大量摂取により鹿地の喉や口はひどく焼けただれ、持病の結核も命に関わるほどの悪化を見せていた。このことに驚愕したキャノンは、態度を一変して手荒な真似をしなくなる。そしてある日、日本への引き揚げ後、どのような日々を経て今日に至ったか、その記憶を文章にまとめてほしいのだと鹿地に申し出た。鹿地はその魂胆を訝ったが、数日かけてその依頼に対応した。

すると、その文書の末尾に加筆してほしい内容がある、とキャノンの部下がメモ書きを差し出した。

この自分が「ソ連のスパイ」! 箇条書きメモによれば、わたしは自分の配下の三橋某なる無電技師に命じ、米がわからさぐった情報を暗号に組み、ソ連本国に打電させていたことになる。しかもその暗号文授受のための秘密連絡場所として、私がよく散歩していた鵠沼周辺の数ヵ所まで指定されている。

メモ内容に啞然とした鹿地を見て、キャノンの部下は「(あなたの釈放後)こんどのことを秘密にしてもらう担保です」と説明し、非常時にならなければ外部には決して公表しないものだと説得した。鹿地はしばらく思い悩んだ末、この監禁状態から生き延びて彼らを出し抜いてやるために、とりあえず相手の策略に乗ってみせることにしたという。

鹿地はその一年後の時点でも、同趣旨の〝スパイとしての自供書〟にサインしてしまっている。その用紙は沖縄から戻りいよいよ自由となる直前に差し出された。相手は日本の主権回復後、キャノンのあとを引き継いだCIA大佐のガルシェ。紙には簡潔にふたつの文章がタイプされていた。

1、わたしはソ連のスパイだったことを認めます。

2、わたしは米国政府に賠償を要求いたしません。

あくまでも、苦境を切り抜ける手段として、ソ連のスパイだと認めた鹿地だが、そのことは以後十七年にわたり彼を苦しめる。国会で初めて証言に立った直後から、CIAでなく日本の国警が、これらの文書の存在を鹿地に突き付けたのだった。

しかも一通目の自供書に登場する「三橋某」、本名・三橋正雄という人物が、国警本部に出頭し、鹿地のスパイ活動の共犯者だと自ら名乗りを上げたのだ。

たとえ日本で法的にどんな立場であれ、そのことで外国機関により拉致・監禁・拷問などの目に遭うことは国際的に許されない。にもかかわらず国警は以後執拗に鹿地のスパイ疑惑を追及し始める。

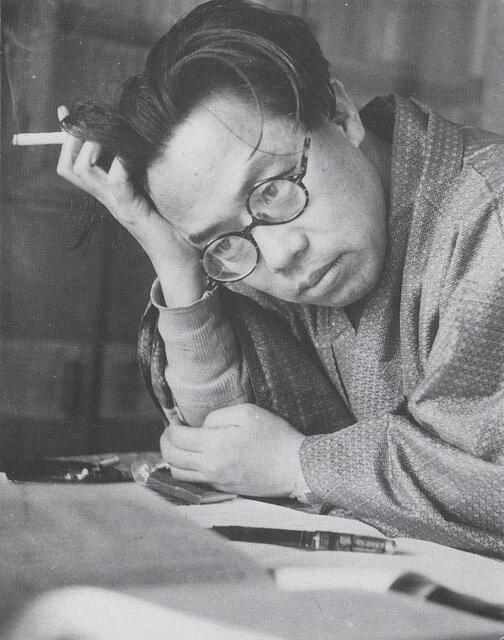

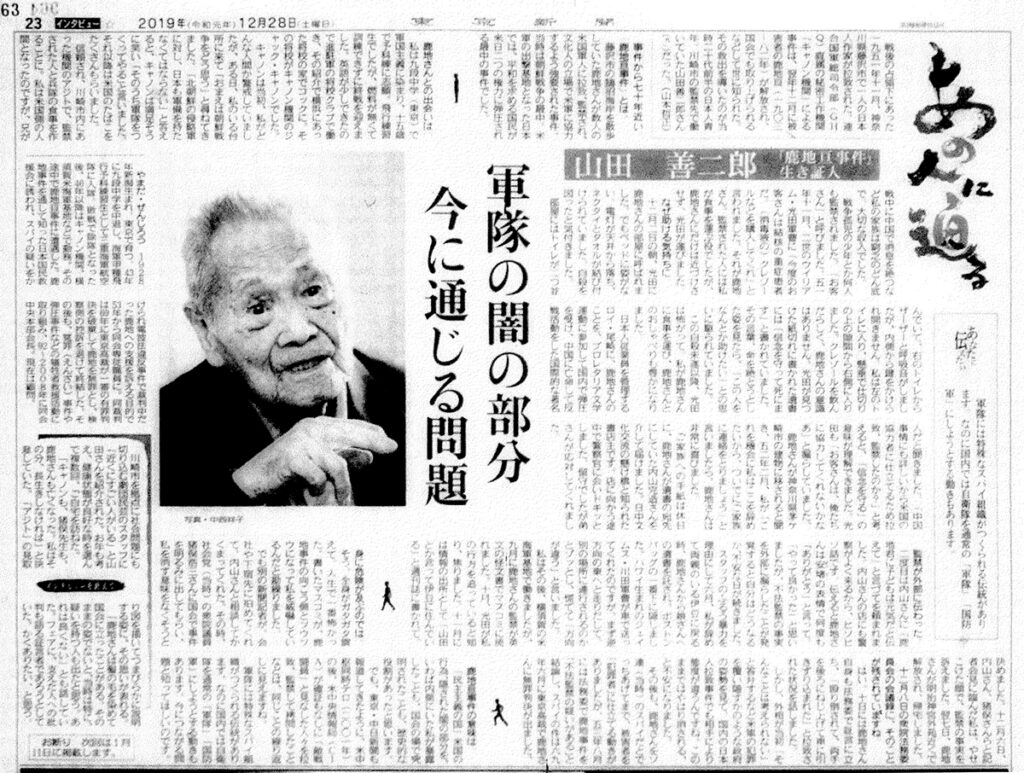

救出に尽力した山田善二郎は右端。左端は猪俣浩三、右から2人目は内山完造

(写真=共同通信イメージズ)

国家への反逆者に仕立てる

当時の日本には、現在の特定秘密保護法のような対スパイの法律は存在せず、三橋と鹿地が問われたのは、無免許の無線局を開設しソ連宛てに電文を打電したという電波法上の微罪に過ぎなかった。しかも、ふたりが送ったとされる電文は「新聞のニュースのようなもので、とくに秘密を要するものではなかった」(山田善二郎『アメリカのスパイ・CIAの犯罪』)という。にもかかわらず、年明け以後、鹿地事件の真相究明は、もうひとつ、ふたりの電波法違反を問う刑事訴訟手続きと同等の注目を集めてゆく。

それはまさに、米国機関から迫害を受けた日本人の人格を、国家への反逆者というレッテルを上書きすることで否定して、その発言の信頼性を薄めようとする国家意思だった。

のちに沖縄返還時の米国との密約問題で、その存在をスクープした毎日新聞記者・西山太吉の印象操作をするために、その取材プロセスでの外務省女性職員との男女関係を政権が執拗に批判・喧伝し、密約の是非とは別レベルの論点で西山の社会的評価を抹殺したやり方(1971年)とも鹿地スパイ疑惑は共通する。権力は自らに不都合な人間を、時にスキャンダルを利用してでも吊し上げ、その発信力を削ぎ落そうとするのである。

三橋なる人物とは一度も会ったことはないと鹿地は関係を全否定、キャノン機関やCIAに監禁され、ソ連のスパイだったと認めた自供書も、強引に書かされたものだと繰り返し主張したが、一旦注がれた国民からの懐疑の眼は、なかなか取り払えはしなかった。

山田善二郎は著書『アメリカのスパイ・CIAの犯罪』で「三橋正雄という人物の出現により、鹿地亘不法監禁は、にわかに『スパイ事件』へとねじ曲げられていった」と振り返った。

鹿地の監禁問題で政府から質問状を送っても、米国大使館は「日本人を勾留した事実はない」「(鹿地の)輸送手段の詳細は明かせない」などと木で鼻をくくった対応しかしない。

そのことは保守系の議員にも悪評で、「日本人を猿か、それとも国家なき無人島の人間でも扱うつもりで、書いておられるのじゃないか」(自由党衆議院議員・松岡松平の発言)と悪態をつく者もいたほどだ。

ただしそんな一方で、国警長官の斎藤らは、日米間のどんなやりとりがあってのことなのか、米国との〝合作〟で鹿地をソ連スパイと印象付ける動きを進めてゆく。

三橋正雄の謎

問題は、さまざまな細部にまで詳細な三橋の供述には、かなりの信憑性が感じられたことだった。その出現以後、新聞報道も鹿地と三橋の証言を両論併記するようになっていった。松本清張の『日本の黒い霧』などによれば、三橋はシベリア抑留から引き揚げた日本陸軍の元通信兵であり、ソ連での抑留中、その無線技術を見込まれ特殊訓練を受け、スパイとして養成された者だという。

日本に帰国後は、上野公園でソ連人「レポ」(連絡員)と会い、以後指定されたソ連人、日本人のレポたちから暗号電文を受け取っては、自宅などに隠し持つ無線機でシベリア方面にその内容を打電、一回2万~3万円の報酬を得るようになったという。鹿地はそんなソ連側レポのひとりとして、昭和26(1951)年8月(キャノン機関に拉致される約3ヵ月前)に三橋の前に出現し、三橋とは藤沢や鎌倉市の大船などで十回ほど暗号電文の受け渡しをしたことになっている。

三橋はやがてこうした活動を米側に察知され、キャノン機関アジトの旧岩崎邸、通称「本郷ハウス」にも呼び出される経験をして、米ソの二重スパイとして双方から報酬を得るようになっていったという。

清張はしかし、三橋の供述には不自然な点も多いと書く。それがとくに顕著なのは、彼の「自首」をめぐる経緯だった。三橋は鹿地との連絡が絶たれたことで不安になり、国警に〝保護〟を要請したとされる。

それならばなぜ、出頭のタイミングが鹿地の失踪直後でなく、一年もの日々が過ぎ去った鹿地の解放時だったのか。その点に清張は首を傾げるのだ。

かといって清張は三橋をまるっきりの〝偽スパイ〟と考えたわけでもない。何らかのスパイ活動はしていたと見たうえで、鵠沼で接触した相手は本当は中国共産党関係者だったのではないかとか、米側の鹿地監禁には、対中国の戦後工作に抱き込む目的だけでなく、戦時中から両者の確執が続いていたのではないかとか、さまざまに想像を巡らせて仮説を綴っている。

結局のところ、『文藝春秋』に清張が記事を書いた1960年の段階では、三橋は電波法違反で懲役四ヵ月の実刑を受けていたものの(判決確定は53年)、結核治療のため遅れていた鹿地の裁判はまだスタートしたばかり(一審判決が出るのは61年のことだった)。

一方で衆議院法務委員会は、54年8月に鹿地事件の調査報告書をまとめ、米国による監禁そのものは違法なものだったと結論づけている。

そのような時期に執筆した鹿地事件の章を、清張はこう締めくくった。

鹿地事件ぐらい未だに真相の分からない事件はない。(略)今日でも、当局側は真相を隠しているし、また鹿地の側にしても、その全部を云い尽したという感じがしない。あらゆる点で、鹿地事件は、未だに複雑怪奇である。

私はアテ推量ながら以上のことを書いたが、これとてもどこまで事実に迫っているか、自信がない。これが本当の謀略というものの姿であろう。

本稿の(上)冒頭で取り上げた八十一歳の弁護士・澤藤統一郎が山田善二郎と出会い、鹿地の訴訟対策本部事務局長の立場になったのは、そんな清張の『日本の黒い霧』が発表された三年後の1963年、澤藤が東大生だったときのことだ。

一審、二審で争われた電波法訴訟そのものの詳細は、澤藤も大部分忘れたが、彼自身が事件のサポートを頼まれた背景には、少年期からアマチュア無線の趣味があり、関連する知識を持つことも配慮されたという。ただし1969年の二審判決を待つことなく、澤藤は事務局長職を離れていた。自分自身、司法試験の準備を始める意思もあり、鹿地宅に日参して支援者向け会報などをつくったのは、実質2~3年間のことだったらしい。

崩れた三橋証言

いずれにせよ鹿地は一審で懲役二ヵ月、執行猶予一年の有罪判決を受けたものの、控訴審ではそれを完全に覆し、逆転無罪判決を勝ち取っている。『暗い航跡』によれば、その決め手となったのは、一審ではほとんど触れずにいた「電波」をめぐる技術的・専門的論点で三橋証言を突き崩したことだったという。

それが可能になったのは、戦争中、海軍で無線通信に関わった若手弁護士が二審から弁護団に加わったことと、旧郵政省電波管理局(現・総務省総合通信局)労組による協力が得られたためだった。

ごく簡略に説明するならば、無線機から放射される電波には、目的の受信局に直線的に届く直接波ともうひとつ、成層圏外の電離層にぶつかって戻ってくる反射波(間接波)の二種類がある。三橋の逮捕時に押収された機材は、直接波は20キロ程度しか飛ばすことができず、弁護団はそのあまりの貧弱さを指摘していたが、三橋が供述したようなシベリア方面との交信も、反射波を捉えることにより可能ではあった。

一方、日本列島には占領期、軍事目的で不法電波を受信する電波監視局が九ヵ所新設され、海外発信の反射波を複数局のチェックにより捉えるようになっていた。すなわち三橋からの国外発信は、本人が作成した記録以外痕跡が残っていなくても、相手局からの反射波は電波監視局に記録が残るのだ。

ここで、三橋自身による証言が重要な意味を持つ。ソ連スパイとしての彼の無線連絡には、①外国波相手局のコールサインを受信したら「了解」と打電、次に三橋のほうのコールサインを打ち、相手の「了解」サインを待ち、その双方が済んだあとで三橋は暗号電文を打つ、②長時間の交信で秘密が漏れるのを避けるため、開始から30分経つと通信は無条件に打ち切られる、③他の電波と混信して所定の周波数で交信できなくなり、コールサインが最長15分確認されないと、周波数は予備のものに自動的に切り替わる……そういったいくつものルールが定められていたというのである。

これらの前提で弁護団は三橋の打電とほぼ同時刻、シベリア方面から送られた反射波を総チェックしたところ、上記のルールに当てはまる交信は、ただのひとつもないことを立証したのだった。

こうして第二審は、鹿地の完全勝利となり、検察は上告を断念した。鹿地がソ連スパイでないどころか、三橋が無線技術者としてソ連に情報を送った話さえ、虚偽のものだったと判明したのである。

CIAと日本の警察はここまで大がかりな虚構をつくり上げ、鹿地を陥れようとしたのだった。鹿地事件の詳細に関しては『日本の黒い霧』の解釈は的外れに終わったが、松本清張はこの本全体で数々のケースの背景に、米国機関による謀略が存在したと読み解いた。

鹿地事件でも、キャノン機関による不法監禁そのものは事実だった。冷戦初期、日本でもさまざまな秘密工作があったこと、それ自体は清張が個人的に想像した〝陰謀論〟だったとは言えないのだ。その枠組みは60年代初頭、東大生だった澤藤も社会を見る当然の前提として捉えていた。

「ですからあの時代、松川事件とかいろいろなケースを学生は支援しましたけど、当時の我々は各事件を、いまで言うような誤認捜査による〝冤罪〟というような捉え方はしていません。起こったのはもっと大規模なことであり、国家権力による謀略的犯罪の可能性もある。人々はごく自然にそう捉え、それに立ち向かおうとする気持ちでした」

清張作品が国民的人気になったのは、人々にそういった〝肌感覚〟があればこそのことだった。

(この項、了)

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー