第54回 受け継いでいきたい機織り

山熊田のお盆は、貴重な娯楽である盆踊りや帰省客で賑わう。しかし今年は村で不幸があったために盆踊りは中止となった。義父の一周忌の兼ね合いで、我が家の帰省客は盆の前後に来訪するという。ということは、ひょっとして今年のお盆は自由? ちょうどその時期に、以前から気になっていた織りの講習会がある。「行けないよな」と諦めていたのだが、家族に伺いを立てると許してくれ、東京に向かった。ついでに実家でお線香もあげられるな。

この講習では、原始的な腰機で二重の布を織る、というもの。私の織る羽越しな布に応用できそうだし、アイヌ二風谷[にぶたに]のアットゥシ作家のお二人が使っていた腰機は、今回学ぶものに近い。習得したいと思っていた。その二要素が一気に学べる。吉祥寺にある工藤いづみ先生の工房で、二日間の特訓だ。

先生はテキスタイルを学んだ大学を卒業後も、東南アジアや中南米など世界中を歩き織物を今でも学び続け、特に高機以前の織りに詳しい。原始布だ。しな布と相性が悪いわけがない。

数本の棒や糸や紐が織り機となる腰機。使う道具に大掛かりのものは一つもなく、マンションの一室に生徒五人と先生というミニマムな作業スペースでやれるのは、腰機の強みだ。

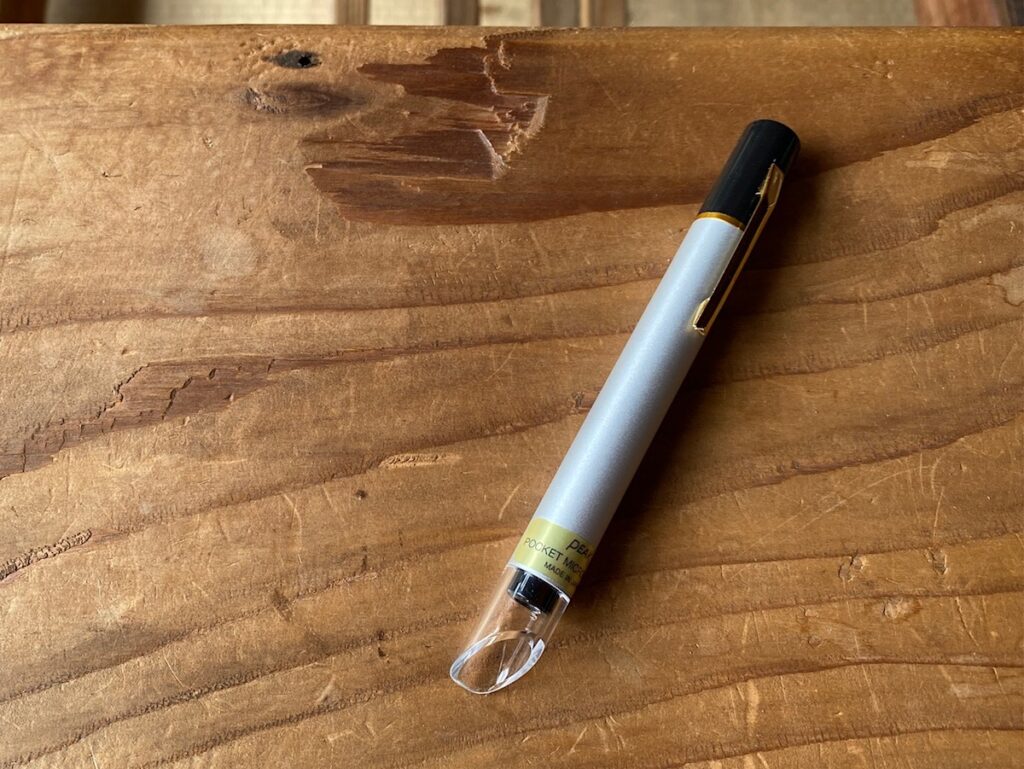

経糸を作る「整経」から始まり、経糸を交差させるための「綜絖」は糸と棒で作る。綜絖を上下させるとできる隙間に緯糸を通すのはどの織り機でも同じだが、櫛状の緯糸を打ち込む筬[おさ]はない。その代わりに刀杼[とうひ]という、木刀のような細長い板を使って緯糸を打ち込んでいく。

初見で地味で面倒な作業が腑に落ちるたび、実はシンプルなことに感激する。高機はワイヤー製の綜絖に糸を通すだけだが、綜絖自体を糸で作るこのやり方も、私が知る腰機「居坐機」より融通が利いて理にかなっている。しかもとにかくフレキシブルなのだ。この腰機自体も丸めてコンパクトに持ち運べるし、極端に言えば、そのへんの枝や糸さえあれば、どこでも機織りできる仕掛けだ。

今回学ぶ「二重織り」、複数の綜絖を使うから初心者は混乱しやすい。さらに、そこへアンデス模様を織り込むらしく、それはかなり高い難易度だと後で知ることになるのだが、一日目はなんとか理解できた。講義後、せっかく東京にいるのだし、と自然布研究家の小野健太さんに声をかけ、先生も一緒に夜遅くまで染織談義を楽しんだ。

二日目はいよいよ織り始め。織物には組織図という設計図があるのだが、まず山熊田には存在していない。遠くの誰かに布の構造を伝える、読み解く――といったことには便利そうだ、と私は勉強したけれど、ふだん全く使わないから理解も浅い。とはいえ今回の図はまるで違う言語だ。組織図の読み方や図面通りに織り進める一連の説明を受けたが、ポカーンとなった。二枚分の組織図を一枚分に落とし込み、二枚の布の上面下面を交わらせて柄を出す、という概念自体を持っていないものだから、まんまと頭は大混乱。

二重織りは理解できたはず。問題は柄だ。欲しい柄の糸を棒の突端で拾い、そうして作った隙間に緯糸を通す、と書けば簡単に思えるのだが、そもそも図が読めていないから今いる地点がわからない。 機の仕組みが簡素なぶん作業が複雑で、いよいよ手に負えず先生へ質問攻めだ。

二枚分を同図面上に記してしまうと、それこそ混乱する。省略されて暗号のように書かれていない空白こそが下の面を表している、ということらしい。なるほど、そりゃわからないわけだ。なぜ他の参加者はわかるのか、と不思議に思っていたら、みな常連や経験者らしい。さすが!と感心している場合じゃない。

図と経糸を一目ずつ照会しながら、「こういうこと?」「そうじゃなく、こう」「てことは一マス二本で四本で一セット?」「そう!」と一日根気強く丁寧に付き合ってくださって、もう一歩のところでタイムアップとなった。

なんとか理解に辿りつきたくて、パンク寸前の頭をほじくり返して反芻しながら実家へ向かった。仏壇に挨拶し、家族の楽しい時間もあっという間で、翌朝山熊田への帰路に着いたのだが、その道中で私の機織りのお師匠である叔母が他界したとの知らせが入る。帰宅しそのまま葬儀一連を終えるまでバタバタとお供することとなった。

師匠は鼻歌を歌うように機を織る人だった。師匠の家での御斎もたけなわ、テーブルに転がっている割り箸と紐、お土産で買ってきた紙製の綜絖、そのへんにあった糸を束ねて経糸を立ててテーブルの足にくくりつけ、覚えたての知識で即席の腰機を作った。師匠の息子の奥さんに教えていると、見たこともない機織りの仕掛けに、その場にいる村の婆がた全員が食い入るように興味津々。師匠もこういうことや場が大好きだったから、同じようにおもしろがってくれているだろうか。いい供養になったらいいな。

それでも気を抜けば寂しさが襲ってくる。こらえようと、呟くように山熊田の念仏を一人唱える。すると婆たちが次々と加わってくれて、いつもの念仏の合唱になった。いよいよ涙が堰を切る。

「婆たち、死なないでね!」と無茶を言って泣き笑いしながら、織り続けた。

おおたき・じゅんこ 1977年埼玉県生まれ。新潟県村上市山熊田のマタギを取り巻く文化に衝撃を受け、2015年に移住した。