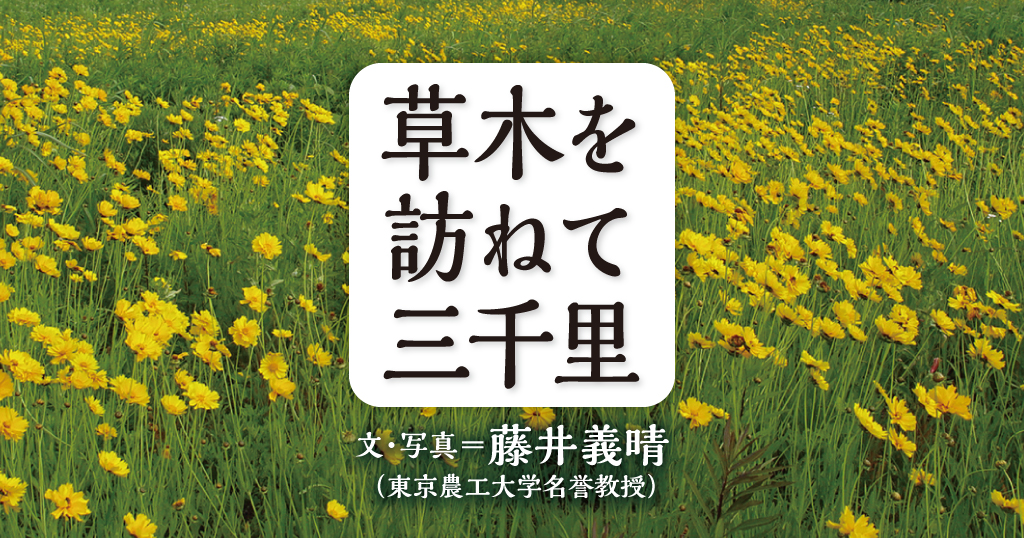

第24回 ヒマワリ娘の親戚は嫌われる?

ヒマワリ(向日葵)は北アメリカ原産ですが、ロシアとウクライナの国の花になっています。十五世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り広く栽培されるようになりました。

緑肥用に使えそうな小型のヒマワリ(撮影は7月上旬)

スペイン南部アンダルシア地方で栽培されているヒマワリ畑に雑草が生えないことから、カジズ大学のマシアスらは、1996年に除草剤に匹敵する活性を持つアレロパシー物質を見つけています。しかしこの物質は量が少ないので、畑での雑草抑制は、武田薬品の森本浩らが1966年に見つけたヘリアンジンが寄与しているのではないかと考えています。

和名の「向日葵」は太陽の方向を追うように花が向く現象から命名され、日本には江戸時代初期の1660年ころに伝来し広まりました。

芭蕉は俳諧七部集の『猿蓑』で

日の道や葵傾くさ月あめ

と詠んでいます。皐月雨は六月から七月の雨なので、日の道に向かって傾く「葵」はタチアオイかもしれませんが、伝来したばかりの「向日葵」の花の動きを観察した句ではないかとも思います。

雑草化する近縁種

ヒマワリの近縁種で最近日本にやって来た外来のキク科植物は苦戦しています。

ヒマワリそっくりの花を咲かせるキクイモ(菊芋)も北アメリカ原産で、八~十一月に咲きます。地下部のイモに含まれるイヌリンは、血糖値の上昇を抑制する効果があるとして注目され、飼料やアルコール原料としても有望と導入されましたが、畑や路傍で雑草化してしまい、環境省から生態系被害防止外来生物に指定されてしまいました。

オオキンケイギク(大金鶏菊)もヒマワリと似た黄色い花を咲かせます。五~七月頃に美しいお花畑になりますが、2006年に外来生物法に基づき特定外来生物として栽培・販売・輸出入等が禁止されました。

オオハンゴンソウ(大反魂草)も北アメリカ原産の多年草で、高さは三メートルに達します。特定外来生物に指定されており、国立公園では駆除事業が行われていますが、地下茎でも種子でも繁殖するので根絶はかなり困難なようです。

ミズヒマワリ(水向日葵)は、中南米原産の水草で、九州の河川で雑草化して問題となり特定外来生物に指定され駆除されています。花期は八~十月。ヒマワリとはまったく異なる白い花を咲かせます。葉がヒマワリの葉に似ているから名付けられたようです。

東南アジアには、雑草ヒマワリとして恐れられるニトベギク(腫柄菊)があります。薬草としての価値があるのですが、フィリピンやタイでは山を覆うほどの大雑草になり嫌われています。

ヒマワリと食の問題

ヒマワリは根が深くまで伸び、干ばつに対する耐性が強いので、アルゼンチンのバイオセレス社は干ばつ耐性をもたらすヒマワリの遺伝子を導入した遺伝子組換え小麦と大豆を開発し、アルゼンチン、米国、ブラジル、オーストラリアなどで食品や飼料として承認され、各国で栽培が開始されています。

日本は国内の小麦の自給率が低く九割以上を輸入に頼っています。地球温暖化で乾燥した農地が増えているので、ヒマワリの遺伝子が導入された小麦で作ったパンやパスタを私たちが口にする日はそう遠くないかもしれません。

個人的には和食が大好きで、海外に行けば行くほど、日本食が好きになります。ヒマワリとその仲間は乾燥に強く丈夫な植物なので、その特性を生かして共存して行きたいとは思いますが、ご飯は日本で作られた、安全で安心な国産のお米を食べ続けたいものです。

ヒマワリといえばこの映画。『ひまわり』(1970年公開。監督ヴィットリオ・デ・シーカ、音楽ヘンリー・マンシーニ)。戦争で引き裂かれたイタリア人夫婦の悲劇を描いた大ヒット作。テーマ曲はあまりにも有名。ウクライナで撮影された広大なヒマワリ畑が印象的。夫婦役はソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニ。ロシア戦線で負傷した夫を救うロシア人女性をリュドミラ・サベーリエワが演じた

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。

バックナンバー