第20回 おれは青空

京都で学生生活を送っていたころ、聖書のごとく何度も読み返していたのが梶井基次郎だ。代表作「檸檬」をはじめ、生前に発表された作品を集めても薄い文庫本一冊に収まってしまう。最初に買ったのは角川文庫の『城のある町にて』で、のち新潮文庫版『檸檬』も手に入れた。収録作品はそんなに変わりない。

若き純粋な魂の彷徨とでもいうか、言語表現を切り詰めるだけ切り詰め純化した世界。文学とは何か、は難しい定義となるが、私にはこれぞ文学だと思えたのだった。私小説というより散文詩に近い。そのため、私の文学観はやや狭められたのである。

梶井は三高(のちの京都大学)時代、京都をよく散歩してそれを作品化したから、その道筋をたどって私もよく街をうろついた。「檸檬」に登場する寺町通を勝手に「檸檬通り」と呼んだりして。そこには檸檬を買った「八百卯」もまだあった。一度だけ、そこでレモンを買ったこともある。梶井を真似て、「丸善」の書店で本を積み上げて置いてくることはしなかったが。

梶井とくっついて思い出されるのは、彼が多くの作品を発表した同人誌『青空』に関するエピソード。のち『梶井基次郎』という著作を書く、親友で同人仲間だった中谷孝雄が「『青空』創刊」に書いている。同人誌を出そうという話になって、本郷に住む中谷の部屋にみなが集まった。梶井もいた。中谷は学生ながらすでに英子という女性と同棲していた。誌名を決めようという段になったが、なかなか決まらない。梶井は「薊[あざみ]」を提案したが却下される。

膠着状態を破ったのは英子だった。以下、このように話は決まった。

部屋のなかにはタバコの煙が濛々と渦巻き、皆はよい智恵もなく黙り込んでゐた。そのとき、皆から少し離れて坐つてゐた英子が立つて窓を開き、しばらく空を眺めてゐたが、何を思つたか私を傍へ呼んで、

「青空はどうですか、武者小路先生の詩に——騒ぐものは騒げ、おれは青空——といふのがありますが……」

と言つた。

70年万博へ行かなかった大阪の少年

若き私はこの話が気に入り、とくに実篤の詩「おれは青空」に感激した。「仲良きことは美しき哉」なんて、野菜の絵が描かれた色紙が有名だが、「手を挙げて横断歩道を渡ろうよ」という交通標語とおんなじじゃないかと、低く見ていたが、この詩は素晴らしい。原典に当たったわけではなく、詩の背景も知らないが、おそらく例の「新しき村」というユートピア構想に対する批判や冷笑が相次いだ頃のことではないか。間違っていたらごめんなさい。

「衆寡敵せず」という言葉がある。多勢に無勢はしょせん勝てない。それでも「おれは青空」と胸張って我が道を行く姿勢をかっこいいと思ったのだった。

ずいぶん上段から振りかざして、何が言いたいかと思われるかもしれないが、現在、大阪で開催中の万国博覧会について、である。私はまったく興味がない。準備期間がコロナ期とも重なって、ゴタゴタ続きのイベントで、入場予約数も想定からかなり数字は低かったのである。しかし、批判はここまで。行く人は行けばいいし、それ以上のことを言うつもりはない。

ただ、今回の「万博」開催について、必ず言及されるのが1970年の大阪万博である。東京の知り合いと「万博」が話題になった時、「岡崎さん、大阪でしょう。ぜったい行きましたよね」と聞かれる。「いや、ぼくは一回も行ってないのよ」と答えると、みな「ええっ、ウソでしょう!」と驚かれるのだ。ウソでもなんでもない。私は1970年大阪万博に、当時大阪府に住んでいたが行っていない。

1970年と言えば、私は十三歳。早生まれの中学二年生。単独ではなくても、友だち同士連れ立っても行ける年齢である。同世代にも、何度も足を運び、月の石を見るため三時間並び、外国人観光客からサインをもらったという万博少年は大勢いるはずだ。「なあなあ、みんな行ってるし、ぼくも連れてってえなあ」と親にせがんだ記憶もない。興味がなかったんだろうと今考えてそう思うしかない。

さっそく高校時代の同級生二名(京都と大阪在住)に電話でリサーチしてみた。

「70年万博へ行ったか?」

「何回か行ったな。三、四回かな。友だちと一緒に行った。いや、楽しかったよ。それでまた行こうということになったんやと思う。アメリカ館(月の石)なんかは入れんかった。それでもパビリオン見ながら、会場を歩いているだけで面白かった。今の万博? いや、まったく興味ない」(A)

「いや、何回も行ってる。最初、親と一緒に。あとは友だちと。夕方から中学生は入場料が安くなったんや。だから学校終わってから行ったりした。学校からも遠足というか校外学習というので行ってる。いや、楽しかったよ。外国人を見るのが珍しくてな、握手してもらった」(B)

十代の興奮がよみがえっているようだ。「なんでかな、おれ(岡崎武志)は行ってないのよ」と告げると、両名とも驚いていた。サンプル数が少なすぎるが、どうも自分は少数派らしい。まあ、久しぶりに友だちと話せてよかった。

追伸=その後、東京で知り合った大阪出身の、少し年下男性で「十六回行きました、十六回」という猛者が現れた。

つまり、十代初めにして、みんながこぞって熱狂的に詰めかける場所は敬遠したようだ。京都で学生生活を送った十年近くの間にも、祇園祭を一度も肉眼では見たことがない。これは意識して、そういう日には四条通や河原町通へは出かけなかった。変わり者と言われればその通りだが、法律は守るし、奇矯な行動を取ることもない。いたってノーマルな性格だと自分では思っているが、こと、人が押し寄せる場所へは近寄りたくないというのはずっとそうだ。行列を作ってラーメンを食べたこともないし、B級グルメのイベントへも参加したことがない。桜の名所へわざわざ出かけて行っての花見もごめんこうむる。二十代の初めに実篤の詩を知ってから、どこか心の片隅で意識しながら生きてきた気がする。つまり……。

「騒ぐものは騒げ、おれは青空」と。

「名もなき者」は最高の音楽映画だ

三月中旬、東京・吉祥寺の「オデヲン」で、若き日のボブ・ディランを描いた映画『名もなき者』(※)を観る。シニア世代が詰めかけ、キャパは多くないといえどほぼ満席だった。ぜひ、映画紹介のフライヤーをと思ったがすでに払底していた。これは枚数が少ないのか、人気があるのか、それとも多数を持ち帰りネットで転売しているのか。『パーフェクト・デイズ』や『敵』のときも、入手できなかった。

※原題は『A COMPLETE UNKNOWN』

1961年にギター一本抱えて、ミネソタの田舎町からニューヨークに来た、まだ「名もなき者」のボブ・ディラン。本名ロバート・アレン・ジマーマン。敬愛するウディ・ガスリーを訪ねてきたが、フォークの源流ともいえる放浪の歌手は難病で入院中だった。ディランはすぐさま病院を訪ねて行く。この出会いがまず感動的だ。

ディランはニューヨークで歌い始め、やがてその圧倒的な歌詞の力と、不思議な声の歌唱で才能を開花させていく。映画は公民権運動やキューバ危機、ケネディ暗殺など時代の大きなうねりを踏まえつつ、その時代の波をかぶるように独自の世界を築いていくディランの姿を映し出している。

ギターによる演奏と歌唱のシーンも多いが、この音楽のパートが素晴らしい。ディランに扮するティモシー・シャラメが、じつにリアルに再現し魅力的だ。よく見ると、実物にはあんまり似ていないのに、サングラスをかける時代ぐらいから乗り移ったようにディランそのものに見えてくる。

映画はディランがまたたくまに時代の寵児となり、多くの期待を背負わされ、やがてそれを重荷に思い、フォークからロックへ転向(エレキギターを持つ)する。1965年のニューポート・フォーク・フェスティバルでのバンドの演奏は、期待を裏切る(と見えた)行為だと聴衆から大ブーイングを浴びる。これがクライマックスだ。

二時間二十分の長めの作品で、こういう場合、私はたいてい途中に時計を見るのだが、とうとう最後まで見なかった。全身、ディラン漬けであった。帰ってから二十枚は持っているディランのCDを聞いた。好きなアルバムは『ブロンド・オン・ブロンド』『プラネット・ウェイヴズ』、バンドと組んだライブ盤『偉大なる復活(邦題)』か。最初に買ったのは『グレーテスト・ヒット』というベスト盤で、これは朝から聴いて学校に遅刻したこともある。「ライク・ア・ローリング・ストーン」のドライブ感にしびれた。

タイトル『名もなき者』(A COMPLETE UNKNOWN)はこの曲の一節。1965年にレコーディングされるところも映画になっていた。ここで感動的な一瞬があった。スタジオにミュージシャンを集め「ライク・ア・ローリング・ストーン』録音の時がきた。初めてディランの録音に参加したアル・クーパー。当初ギターを弾くつもりだったが、すでにブルームフィールドがスタンバイしている。仕方なく、置いてあったオルガンの前に座り、楽譜にあった最初のコードを弾く。これがあの伝説的な楽曲の印象的なオープニングとなり、曲のイメージを決定づけたのだった。

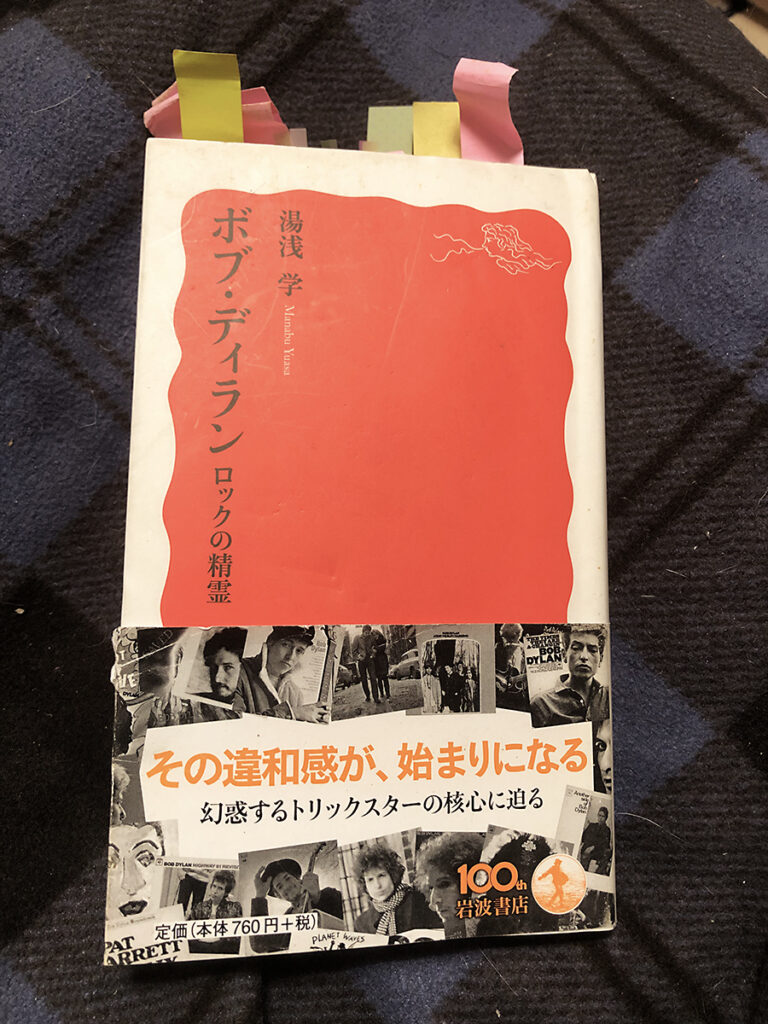

私が映画の参考書として再読した湯浅学『ボブ・ディラン ロックの精霊』(岩波新書)には、この時のことについてこう書かれている。

「クーパーは直観的に、このレコーディングには絶対加わっていなければならない、と思ったという。まだ曲がはっきりしないうちからそう感じていた」

なお映画を観た翌週のNHK-FMのピーター・バラカンの放送で、『名もなき者』を特集。時代的背景の音楽シーンをディランを中心に追いつつ、豊富な音楽知識を開陳し、聴き入った。たとえば映画にも登場するキャロリン・へスターという女性歌手のレコーディングに、ディランがハーモニカで参加するが、この録音でベースを弾いたビル・リーの「ちなみに、息子はあのスパイク・リーです」……なんて。

タイトル、本文イラスト、写真=筆者

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。