第11回 電報の封筒

誕生のお祝いから、入学・卒業、結婚、入社、昇進や栄転、お悔やみを伝える弔電まで、人生の節目節目に届く電報は、日本人にお馴染みのものになっている。電報は、今でも人々に年間600万通が利用されているものだが、そこで使われる電信の技術は、近代社会の幕開けと同時に日本へ導入されている。

日本最初の電信線は、明治2(1869)年2月に薩摩藩出身の新政府官僚・寺島宗則によって、横浜灯明台役所(現・横浜市中区北仲通6丁目)と横浜裁判所(現・中区日本大通)間の800メートルで試験的に引かれた。

技術試験はイギリス人の電信技士ジョージ・M・ギルバートとその息子が行った。この試験は成功し、同年9月には横浜裁判所から築地運上所内の伝信機役所(現・東京都中央区明石町)間の32キロで架線の工事がはじまり、12月から通信業務がスタートした。築地と横浜間の電信開始は、新橋と横浜間の鉄道敷設工事の着工よりも4ヵ月早かった。

電報局で受け付けられた電報は、データとなって通信で伝送され、配達元となる電報局でふたたびデータが文字に直されて配達される。電報は、受付、通信、伝送、配達を経るが、郵便と同じように人を介する必要があるのが特徴だろう。

NTTの現行の電報サービス「D-MAIL」の利用案内には、当日14時までにウェブか電話で申し込みをすれば、その日のうちに全国どこへでも電報を届けることが可能とサービス内容が明記されている。

〔参考文献〕

日本経済新聞社経済解説部編『郵便と電信電話』(日本経済新聞社、1957年)

日本電信電話公社電信電話事業史編集委員会編『電信電話事業史 第6巻』(電気通信協会、1959年)

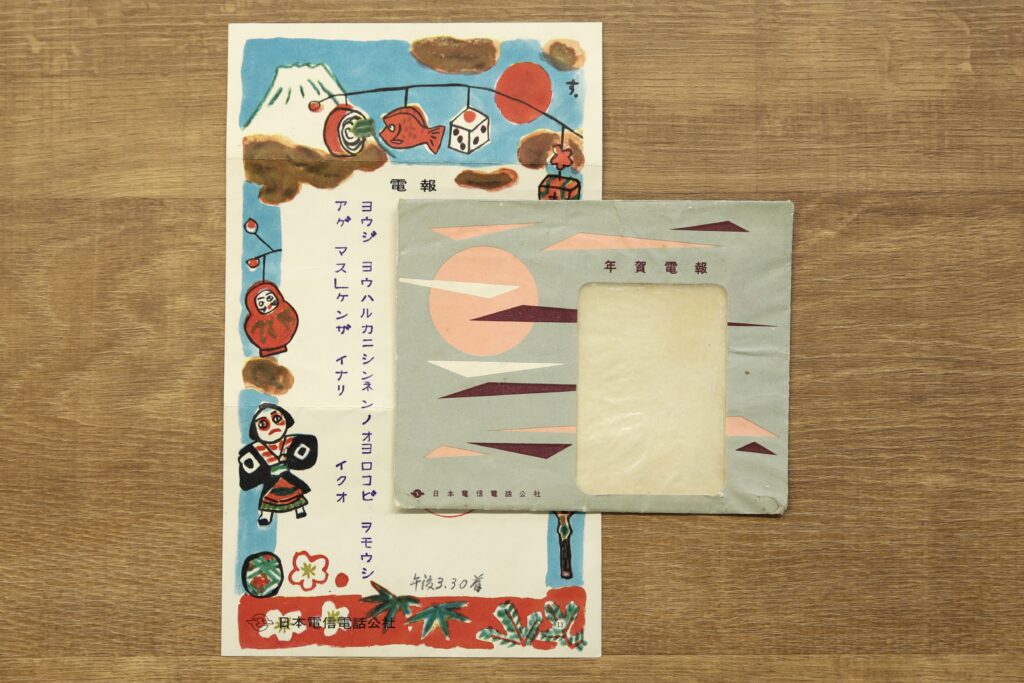

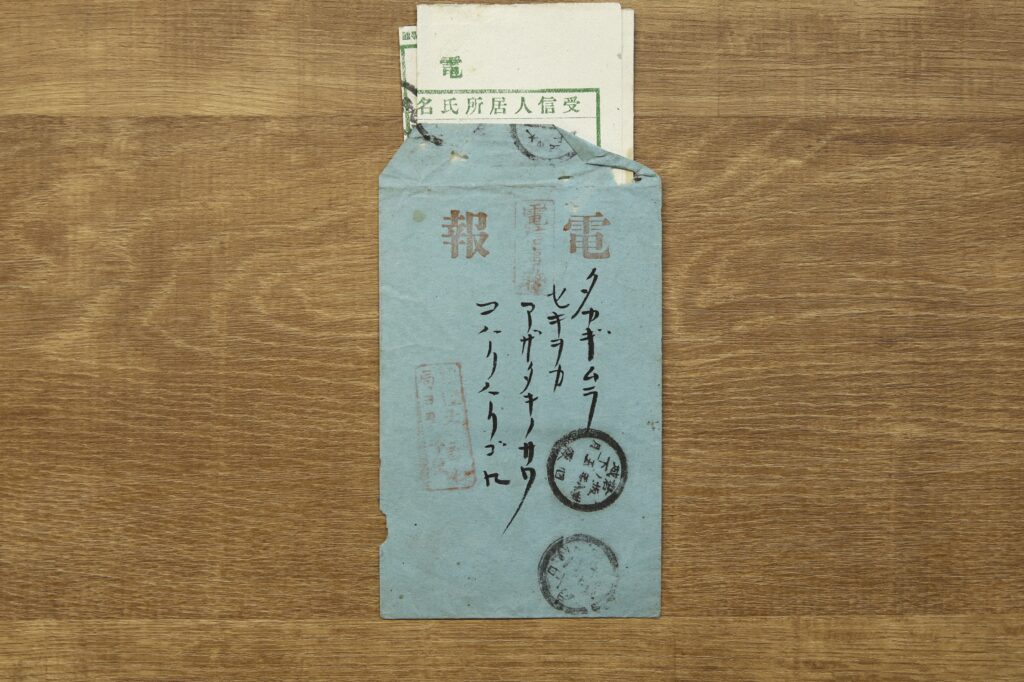

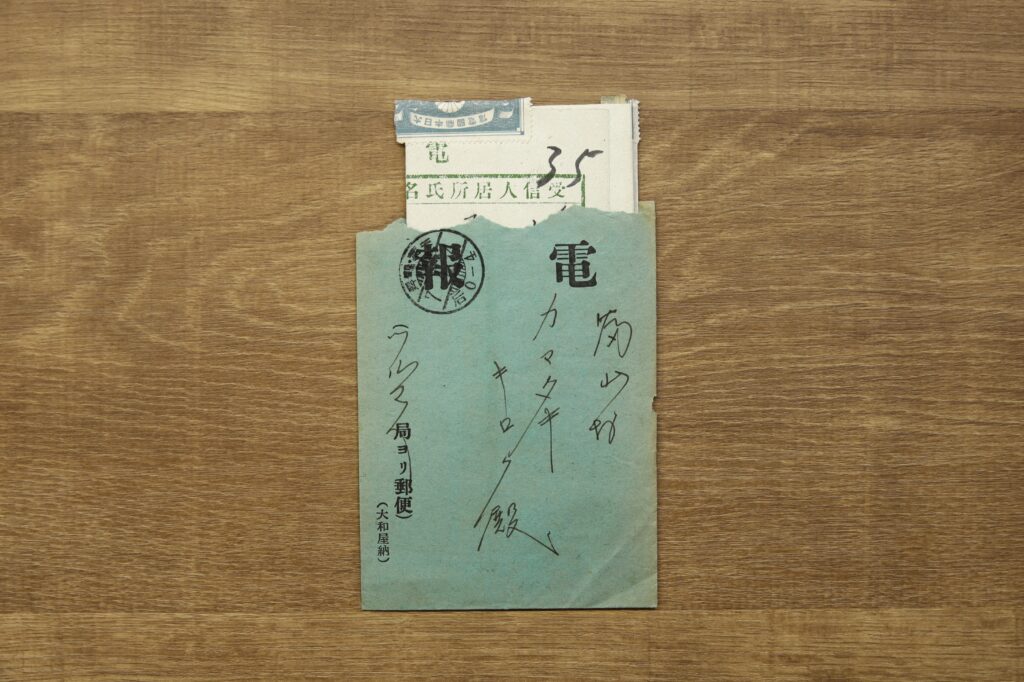

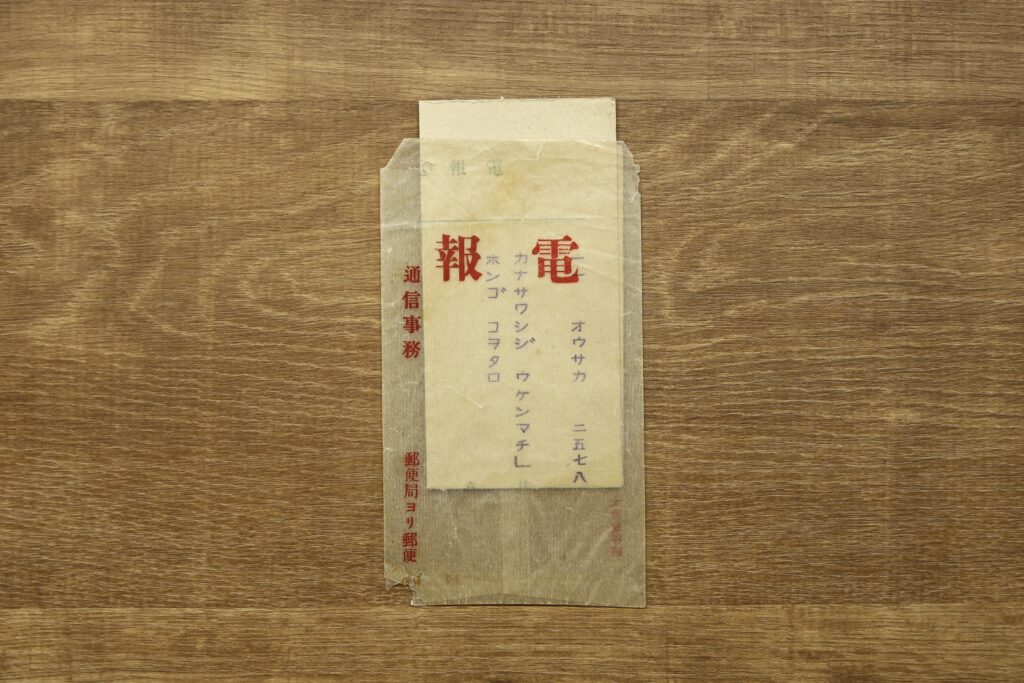

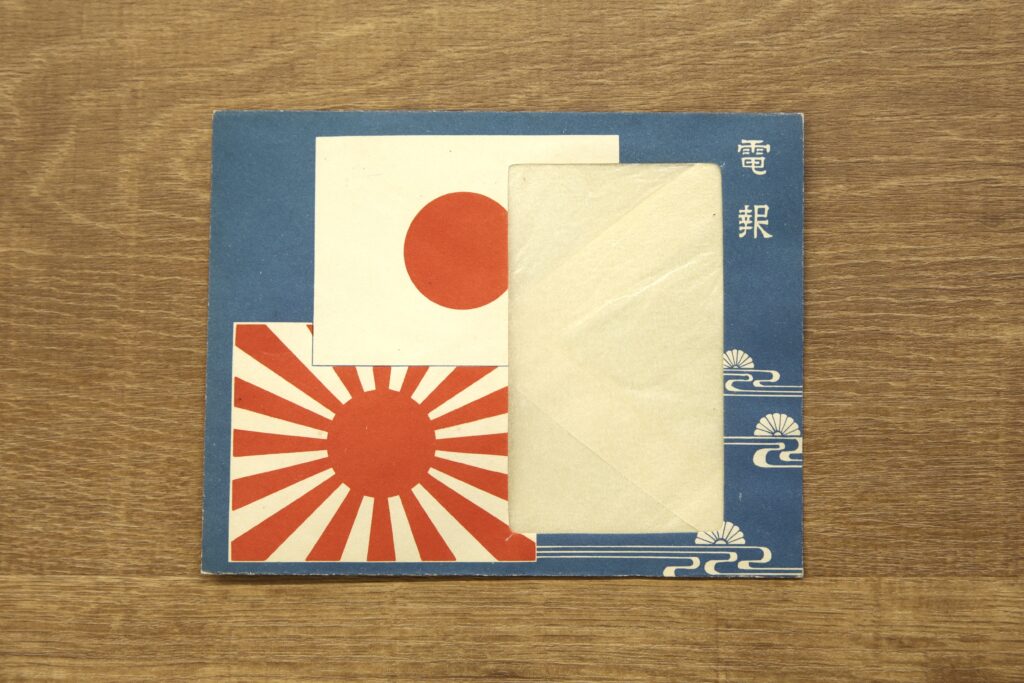

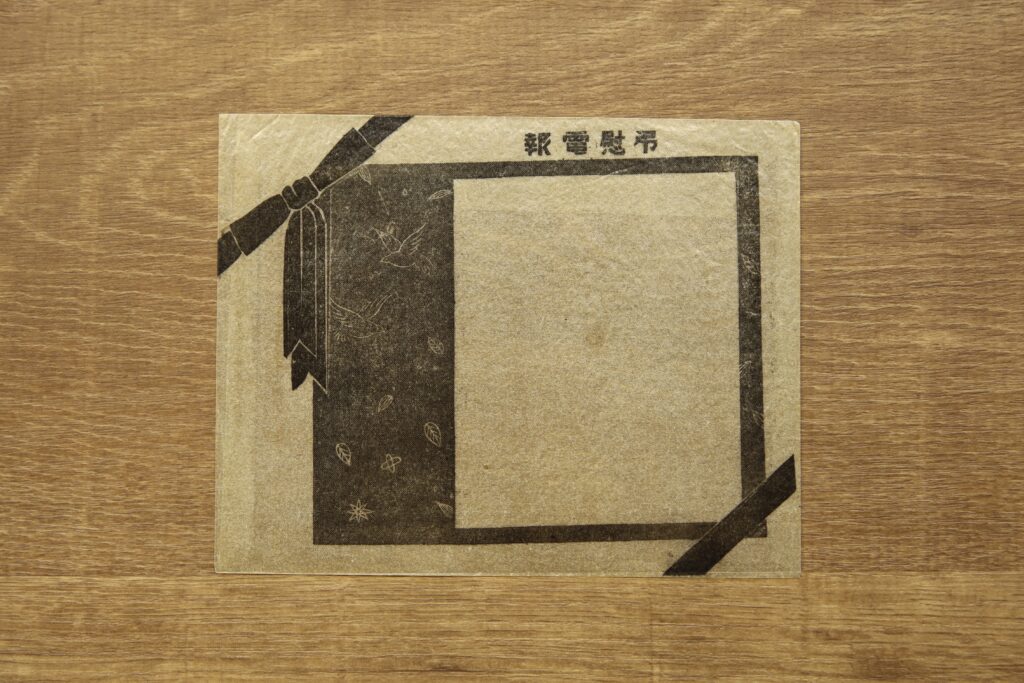

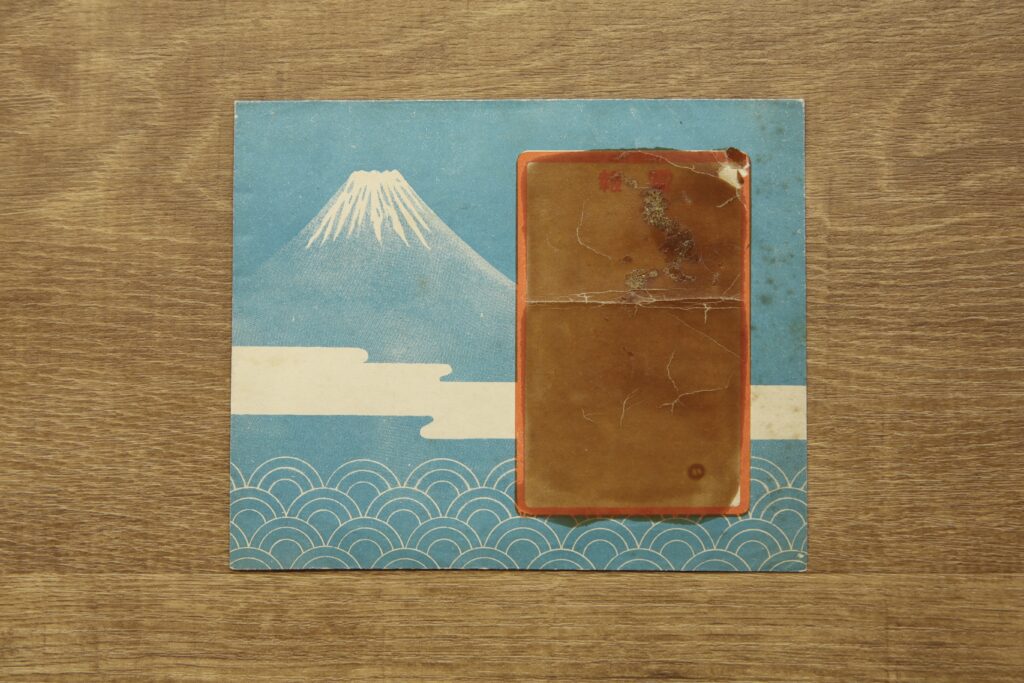

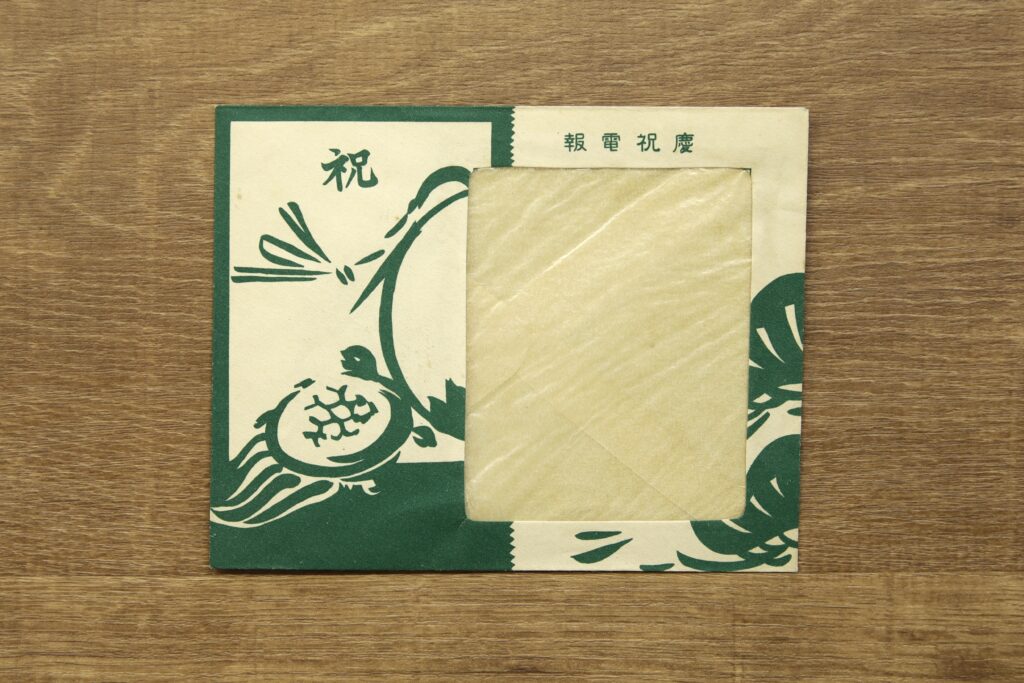

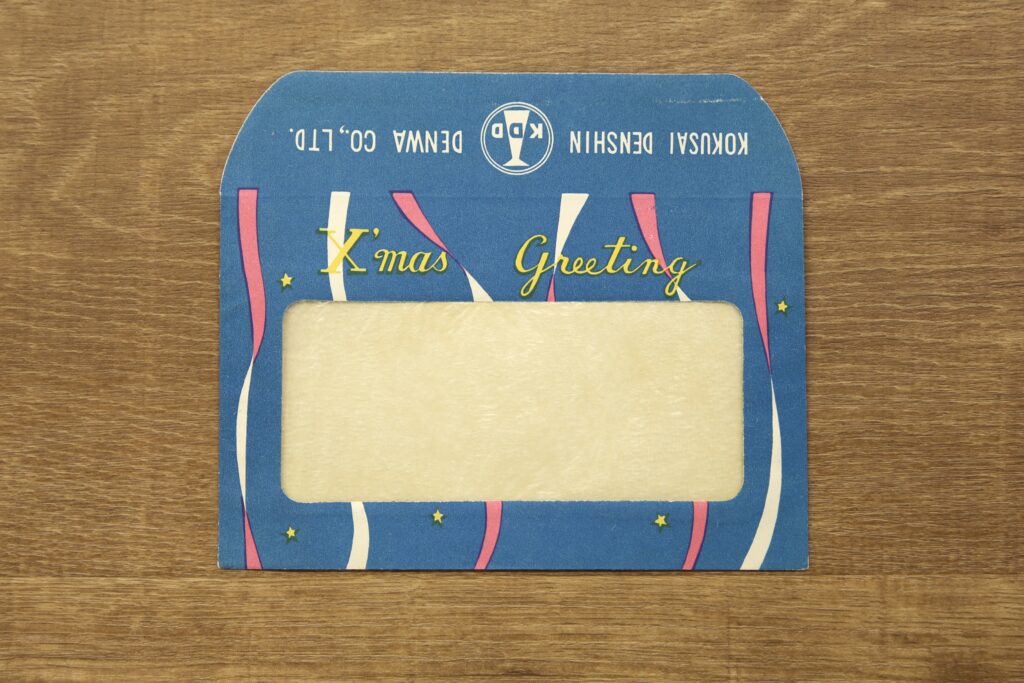

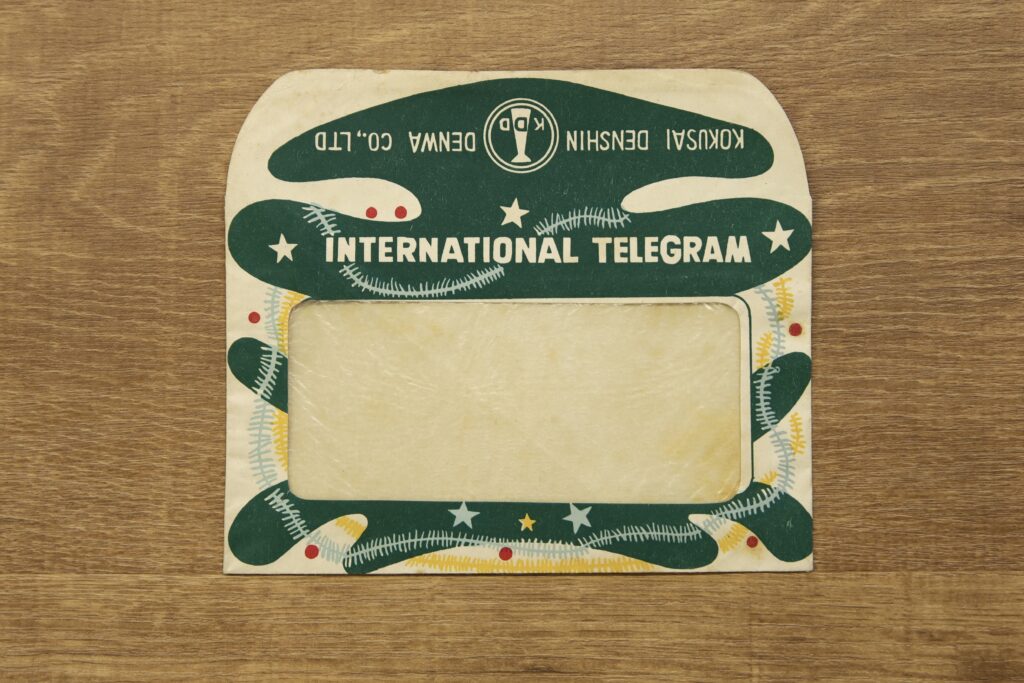

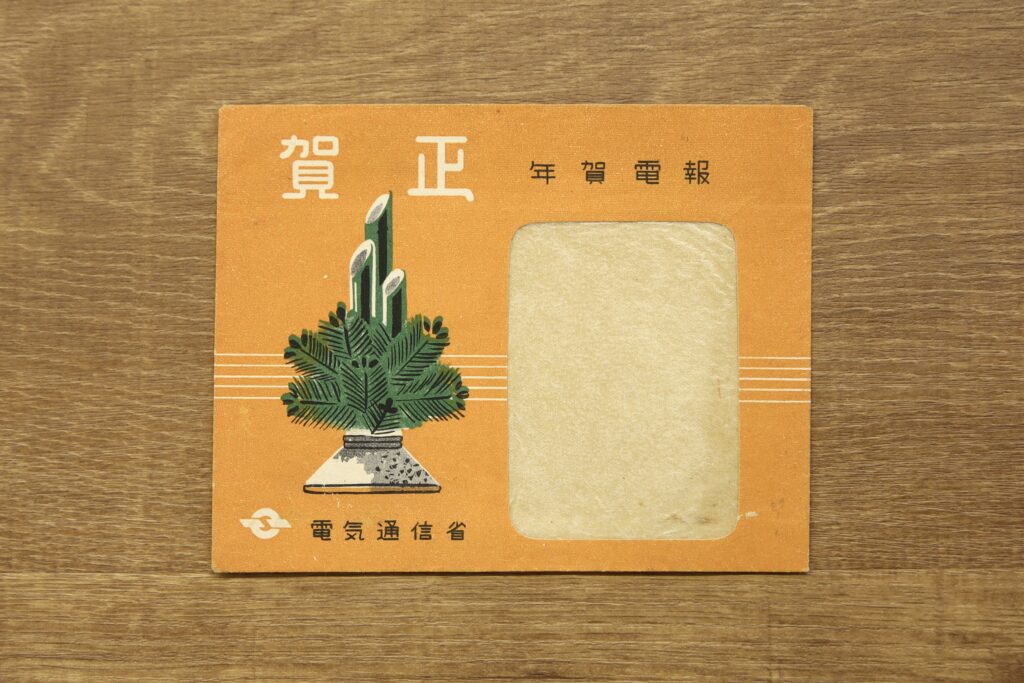

【上ヶ島さんの電報コレクション】

上ヶ島オサムさんのコレクションから秘蔵の電報の封筒を紹介します。明治時代の封筒も! お楽しみください(画像をクリックすると拡大表示されます)

※全ての画像の無断転載を禁じます

日本電信電話公社

KOKUSAI DENSHIN DENWA CO., LTD.

KOKUSAI DENSHIN DENWA CO., LTD.

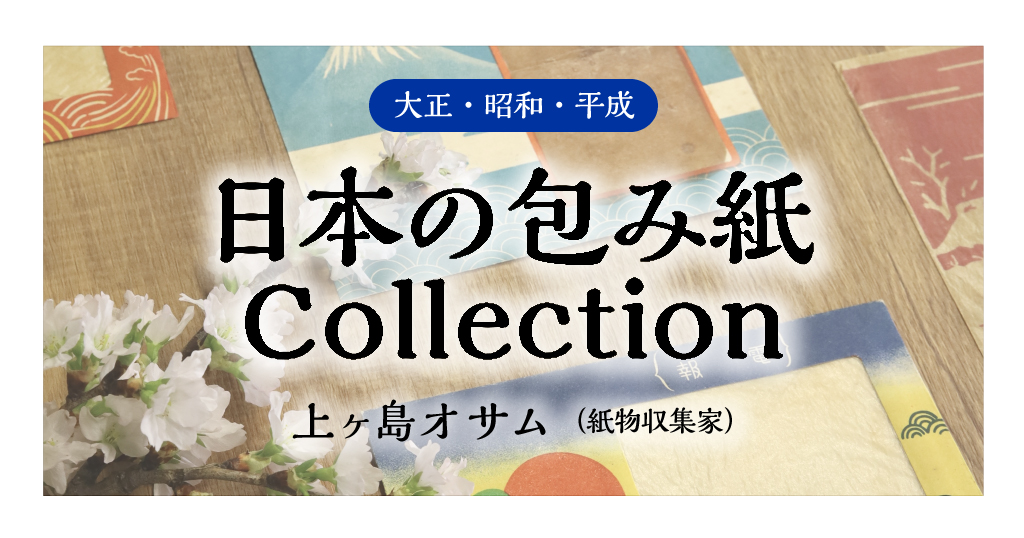

かみがしま・おさむ 紙物収集家。1957年北海道生まれ。東海大学工学部卒。著書に『レトロ包装シール・コレクション』(グラフィック社)、『絵はがきのなかの札幌』(北海道新聞社)、『さっぽろ燐寸ラベルグラフィティー』(亜璃西社)などがある。

バックナンバー