第13回 蓄音機レコードの袋

明治10(1877)年にアメリカのトーマス・エジソンが発明し、「フォノグラフ/スピーキング・マシン」と命名された蓄音機は、記録メディアがシリンダー(円筒)型をしていたものだった。エジソンが当時考えた用途は、音声を記録しておく事務用品に使用することだったという。

錫箔を用いたシリンダー型のメディア・縦振動方式から出発した蓄音機は、グラハム・ベルらが開発した蝋製のシリンダー(蝋管)によって音質の向上が図られていった。明治20(1887)年には、エミール・ベルリナーがディスク(円盤)型のメディア・横振動方式の蓄音機「グラモフォン」を開発した。

ベルリナーがさらに10年の歳月をかけ、安価で大量生産が可能なシェラック製のディスク製造に成功したことで、音楽を聴いて楽しむオーディオ装置としての普及の裾野が広がった。日本語のレコードという呼称は、明治37(1904)年にグラモフォン社の輸入代理店だった天賞堂が新聞広告上で呼んだことがはじまりだという。

蓄音機のレコードはSP盤と呼ばれる。再生の際は1分間に78回の回転速度を必要とするもので、直径25センチや30センチのシングル盤が紙袋入りで販売された。冊子状のジャケットに複数枚のレコードを収めて販売したアルバム作品もあった。

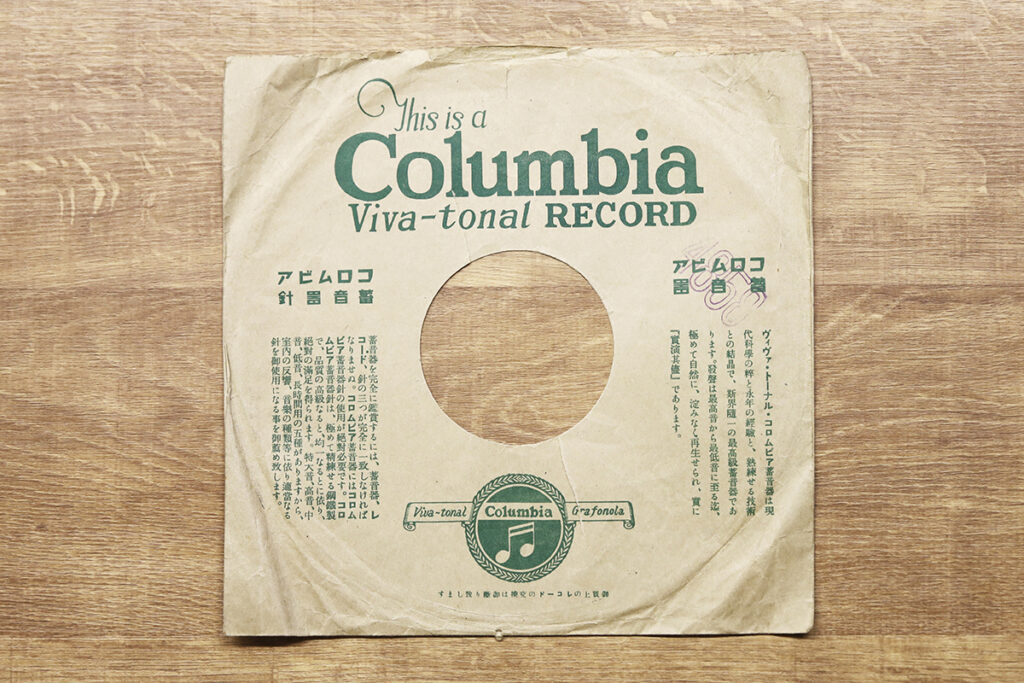

日本におけるレコード制作は、まず、明治36(1903)年頃から欧米各社が日本で出張録音を行い、海外で製造したレコードを輸入蓄音機代理店が販売してはじまった。明治40(1907)年に、蓄音機製造会社の日本蓄音機商会(のちの日本コロムビア)がニッポノホンの商標で国産レコードの録音・製造・販売を開始した。

大正時代にレコード会社が続々と設立されると、業界内で経営統合が図られていく。昭和初期には外資系のコロムビア、ビクター、ポリドールと、日本資本のキングレコード(大日本雄弁会講談社)、テイチク(帝国蓄音器)、タイヘイ(大日本蓄音器)の6社体制になっていた。

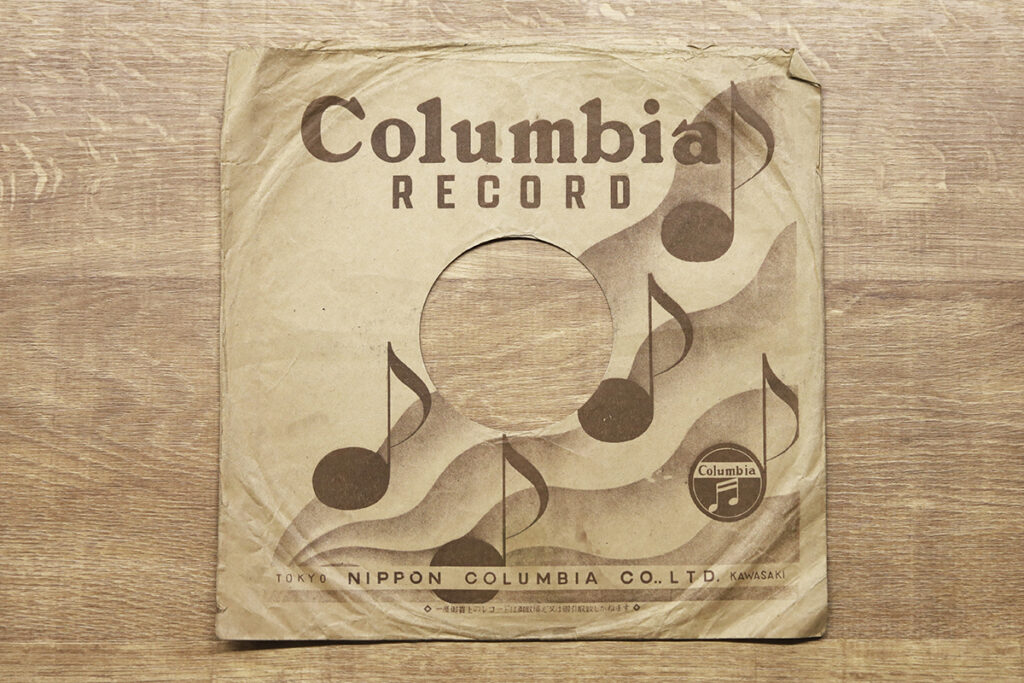

第2次世界大戦の戦局が悪化し、本土空襲を受けるようになるとレコード工場は次々と破壊されていった。敗戦時にレコード製造能力を有していたのは、コロムビア(戦時中は日蓄工業に社名変更)とテイチクの2社であった。昭和21(1946)年に発売され、戦後のヒットソング第1号になった並木路子「リンゴの唄」のレコードは、戦火をかいくぐった川崎のコロムビア工場で製造されたという。

〔参考文献〕

R・ジェラット著、石坂範一郎訳『レコードの歴史 エディソンからビートルズまで』(音楽之友社、1981年)

生明俊雄『二〇世紀日本レコード産業史 グローバル企業の進攻と市場の発展』(頸草書房、2021年)

【上ヶ島さんのレコード袋コレクション】

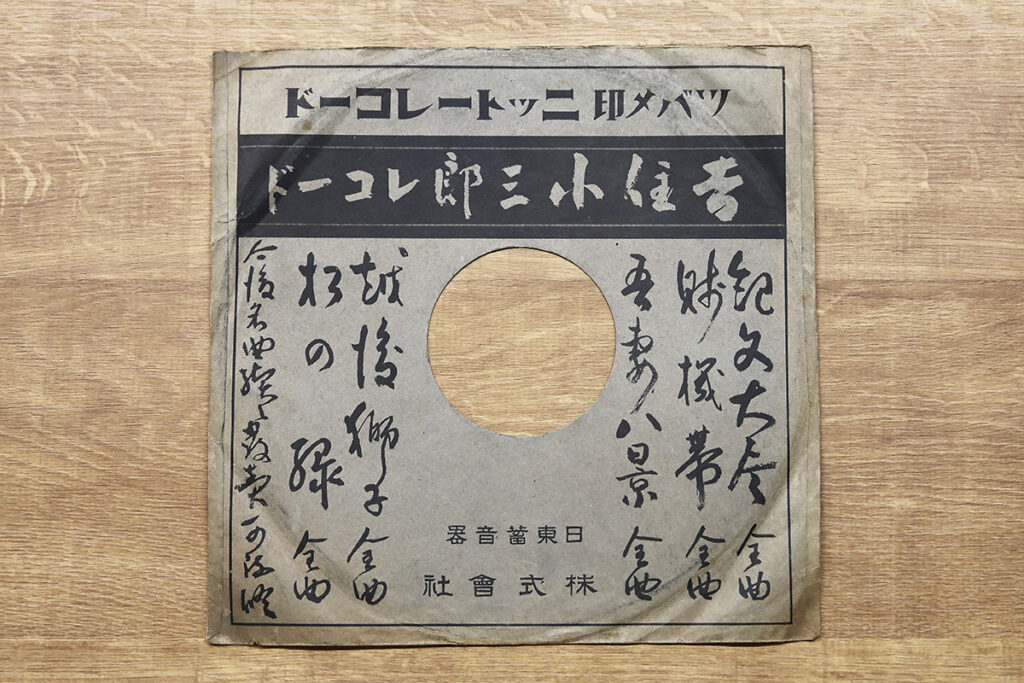

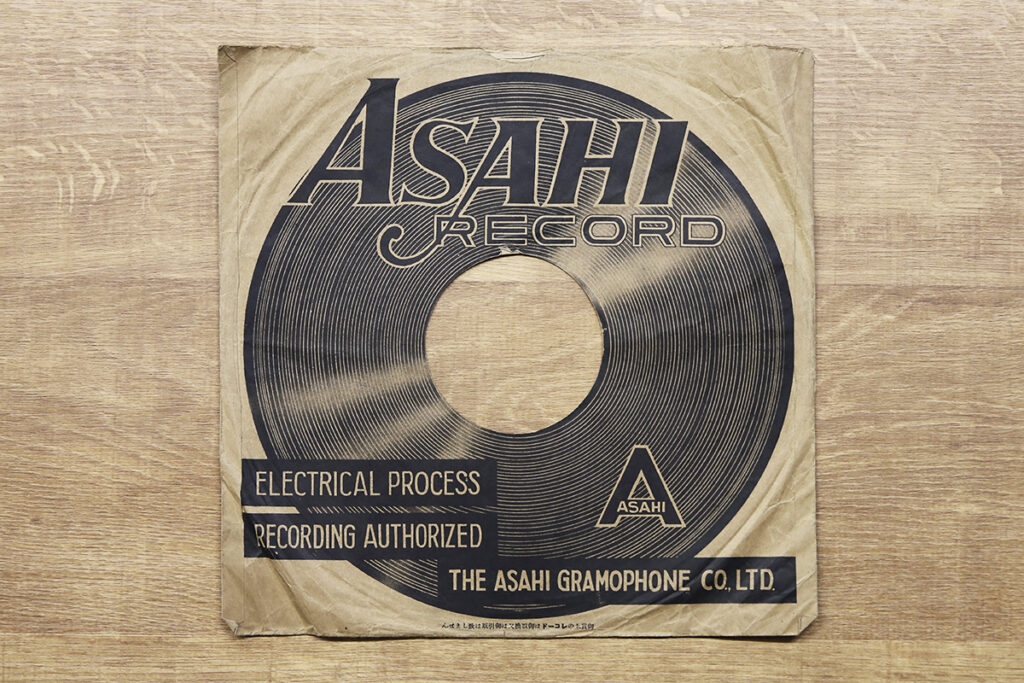

上ヶ島オサムさんのコレクションから蓄音機レコードの袋たちを紹介します。お楽しみください(画像をクリックすると拡大表示されます)

※全ての画像の無断転載を禁じます

(ワシ印レコード)

株式會社日本蓄音器商會

株式會社日本蓄音器商會

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

Viva-tonal RECORD

(東海林太郎)

日本ポリドール蓄音器株式會社

(東洋第一大聲明瞭)

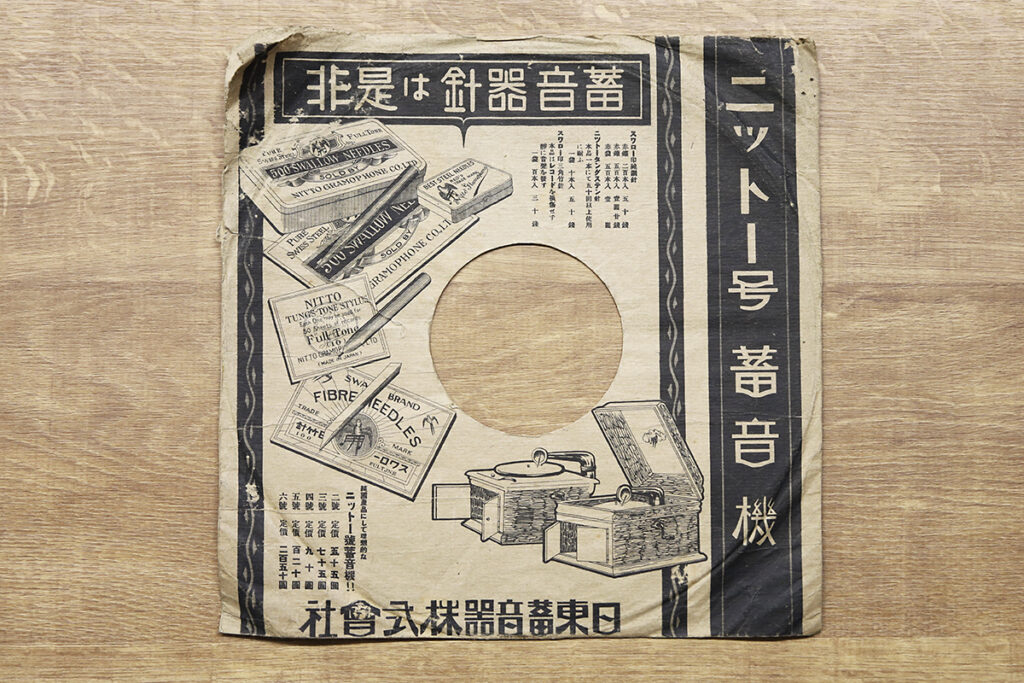

日東蓄音器株式會社

(ニットー号蓄音機)

日東蓄音器株式會社

(吉住小三郎レコード)

日東蓄音器株式會社

株式會社帝國蓄音器商會

株式會社日本蓄音器商會

シヨーワレコード製作所

(富士月子)

コツカ蓄音器レコード合資會社

(徳山 璉)

日本ビクター蓄音器株式會社

Orthophonic Recording

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY of Japan Ltd.

大日本蓄音器株式會社

MADE BY TAIHEI & CO., LTD.

THE ASAHI GRAMOPHONE CO., LTD.

かみがしま・おさむ 紙物収集家。1957年北海道生まれ。東海大学工学部卒。著書に『レトロ包装シール・コレクション』(グラフィック社)、『絵はがきのなかの札幌』(北海道新聞社)、『さっぽろ燐寸ラベルグラフィティー』(亜璃西社)などがある。

バックナンバー