私たちをきっと励ます「老いの実像」

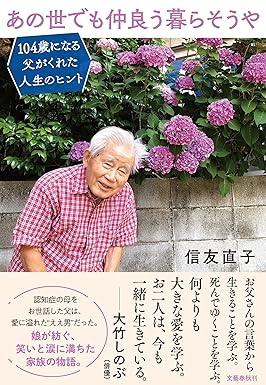

二十万を超える人々が会場に足を運んだ映画『ぼけますから、よろしくお願いします。』、さらにその三年半あまり後に公開された続編『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえりお母さん~』。娘の直子さんが撮った両映画には六十年連れ添った老夫婦の日常と、積み重ねてきた歴史が淡々と映し出されている。

母・文子さんの愛嬌ある笑顔は一度見たら忘れられないほど強烈で、父・良則さんの温顔と並ぶと、何ともいえない味わいがある。とはいえ、登場する夫妻の会話や娘とのやり取りは、どこの家庭でもあるような平凡なものばかり。二つの映画がこれほど多くの人の心をとらえたのはなぜだろうか。

認知症を患った妻と、老老介護する夫の映像をはじめて観たとき、私はあまりにも赤裸々なことに驚いた。他人がここまであからさまに、なんの遠慮もなく、認知症の家族の日常を見てしまってよいのだろうかという戸惑いも覚えた。けれど、ほかでは決して見られない貴重な映像であろうことも同時によく分かった。

直子さんは映画を撮る以前、すでに2000年ごろから、帰省するたびに「遊び感覚」で両親を家庭用ビデオカメラで撮影していたという。カメラが回っているのが当たり前の状況だったからこそ、どこまでも自然体の家族の映像が撮れた。さらに撮影が娘のためになるならばという親心のおかげでもあり、直子さんが自身で監督・撮影・語りを担当してつくり上げた作品は、信友家の人々が文字通り身を削って私たちに示してくれた教えといえる。

第一作で直子さんは認知症と老老介護の問題を、第二作では延命治療や看取りの問題を私たちに投げかけた。〈年をとったら誰がなってもおかしゅうない病気〉と良則さんがいうように、認知症に対する捉え方も変わってきた。九十五歳にしてはじめて家事を始め、懸命に妻の介護をする夫の姿に、人生の先輩として勇気づけられた人は少なくない。いままさに同じ問題を抱えている人、家族や自身の残り時間を意識しながら生きる人々にとって、映画が伝えるメッセージは大きな慰めとなっている。

本書には、〈これも運命よ〉とか、〈わしらは戦争も経験したし……たいがいのことには驚かんのよ。おっ母の面倒をみるくらい大したことじゃない〉〈もうわしも、人に助けてもらわんと暮らされん年になった。自分でも認めんとしょうがない〉といった、良則さんの〝名言〟が多数収められている。人生に対してゆったり構えるこうした態度こそ、「百四歳になる父がくれた人生の最大のヒント」だと思える。良則さんが病床に伏した百一歳の親友を見舞い、〈お互い元気で頑張ろうで。あんたも安気に構えて、わしみたいにのう〉といって必死にはげます場面では、良則さんの胸の内が偲ばれ、苦しくもなる。

意外なことに、ひとり娘の直子さんは「母が認知症になるまでは、父は私にとってあまり興味のある存在ではなかった」と、あるインタビューで率直に述べている。それがいまや、〈実はこんなに愛に溢れた「イイ男」だったとは……〉〈私が撮った父の愛くるしい写真もふんだんに載せました〉というほど、認識と関係性が変わった。

六十代の娘と百歳代の父が見る風景とは、実はまったく違うものかもしれない。それでも良則さんが自分らしい生き方を貫こうとする姿と、折にふれ発せられる味わい深い言葉が、老いるとはどういうことか、そのなかでの人生の喜びとは何なのかを、静かに伝えている。

のぶとも・なおこ 広島県呉市生まれ。父・良則、母・文子のもとで育つ。東京大学文学部卒。テレビ番組の制作会社勤務を経て独立、フリーディレクターとして主にフジテレビでドキュメンタリー番組を多く手掛ける。2009年、自らの乳がんの闘病記録である『おっぱいと東京タワーー私の乳がん日記』でニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞奨励賞などを受賞。2018年に初の劇場公開映画として両親の老老介護の記録『ぼけますから、よろしくお願いします。』を発表し、令和元年度文化庁映画賞と文化記録映画大賞などを受賞。2022年には続編映画も公開した。現在は全国で講演活動を精力的に行っている。

まつなが・ゆいこ 1967年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。千代田区・文京区界隈の中小出版社で週刊美術雑誌、語学書、人文書等の編集部勤務を経て、 2013年より論創社編集長。