第18回 「覚悟決めたら、なんでもできますよ」

月刊誌『高校教育』(学事出版)で240回だから二十年も続いた連載コラムが本年春をもって終了した。本、新聞・雑誌、映画やマンガ、テレビから拾った「名言・名セリフ」を紹介する1ページもので、連載は一部書籍化された。この連載のことは始終頭にあり、これはいい言葉だと思うとすぐメモを取る習慣ができた。短い言葉・文章のなかに、その人の人生が集約されている。

連載がなくなっても、習慣だから今もメモを取る。先日(2月2日)、NHKテレビの「新日本紀行」を途中から見て、これは!と思った言葉だ。1995年1月、阪神淡路を襲った大地震から三十年。もっとも被害が大きい地域だった一つ、長田区のその後と震災体験を伝える。チャルメラを吹きながらラーメン屋台を引く老人がいる。元椅子職人だったが、四十歳で職を失い、運転免許もなく、たどりついたのがラーメン屋台の行商。現在八十代か。

震災で家を失うが、倉庫にあった屋台が無事で、すぐさま瓦礫となった長田をまわった。そこで被災した人たちに無料でラーメンをふるまったという。その老人が四十を過ぎてこの仕事に就いたことを語る言葉にしびれた。

「覚悟決めたら、なんでもできますよ」

炎天下でも仕事をやめない。屋台の上に凍らせたお茶のペットボトルを載せておき、それを飲むのだが、夕方には温かくなっている。それを知って、常連の客が冷えたのを差し入れる。電話で注文を受け、出前もする。全身全霊のラーメン屋だ。

私は今年三月で六十八歳になり、人生もそろそろ終わりに近づきつつあるが、そもそも私に覚悟なんてできているだろうか、と考え、ラーメン屋台を引く老人の言葉に立ち止まってしまったのである。

志ん生とロラン・バルトが同じ本に

家じゅう、本であふれかえった生活をしているが、本当に道具として身近に扱えているのはその一割にも満たない。必要があって、数十本ある本棚の森をさまようこともあるが、つねに使えるのはパソコンを置いた仕事机の半径2メートルぐらいの範囲内だと思われる。

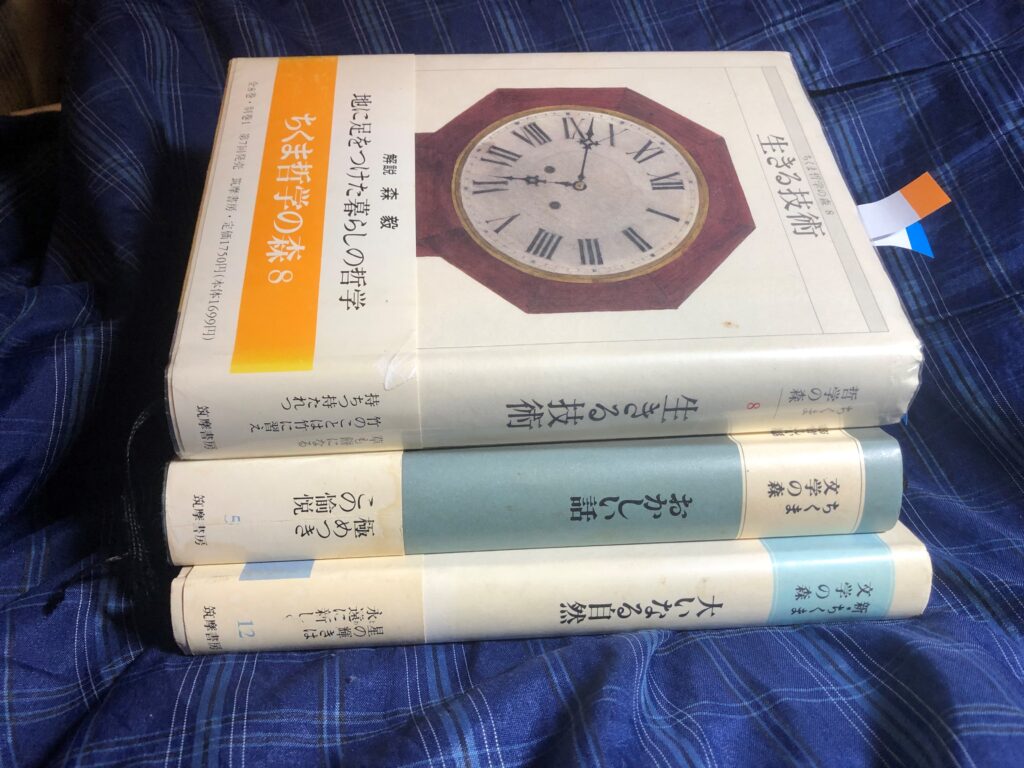

その中でもさらに、使う使わないの頻度の差が生まれてくるが、ときどき開いてみる本もある。いま手元に引き寄せたのは筑摩書房の「ちくま哲学の森」シリーズ全8巻+別館のうちの8巻目で『生きる技術』というタイトルの本。1990年刊。これは先行する「ちくま文学の森」と対になる刊行物である。つまり「ちくま文学の森」はよく売れた(「新」シリーズも作られた)。

テーマ別に古今東西の文章を集めたアンソロジーだが、編者が鶴見俊輔、安野光雅、森毅、井上ひさし、池内紀と、酸いも甘いもかみ分けた風通しのいい自由人たちで、そのセレクトがじつにユニーク。同種のアンソロジーは過去にもたくさん作られたが、たとえば本書の目次には、タゴールに始まり、古今亭志ん生、モラエス、萩原朔太郎、ロラン・バルト、サルトル、老子などの名が見える。いったい、志ん生とロラン・バルトが同じ目次に乗る本なんて、今まであったろうか。

私はこれを通読したことはなく、気ままに二編とか三編をそのつどページをめくって満足する。そして心が柔軟になるのだ。「生きる技術」といえば大層だが、私が日頃、もっともそのことについて考え、時間を要するのが「お金」「食」「仕事」「人との付き合い」であろう。これが「生きる技術」の根本である。この本はそんな人生の基本について、教えるというより気づかせてくれる。

司馬遷『史記』(なんてこれまで触ったこともないが)の「貨殖列伝」で、老子の言葉を伝えている。

「隣どうしの国と国は互いにすぐ見えるところにあって、鶏や犬のなく声がどちらにも聞こえてくるほどであっても、それぞれの住民は自分たちの〔つつましい〕食事で満足し、〔そまつな〕衣服を心地よく感じ、その〔素朴な〕習慣のままの生活でのんびりくらして、自分たちの仕事をたのしみ、年老いて死ぬまで隣国とゆききしようとせぬものだ」

ひと言でくくれば「足るを知る」ということであろうか。私の理想もそれに近い。とくに還暦過ぎてからは、内輪で無理せず生活することが身の丈に合っていると感じるようになった。

萩原朔太郎の「僕の孤独癖について」は昭和11年発表。この詩人は孤独を愛する。「人と人との交際ということは、所詮相互の自己抑制と、利害の妥協関係の上に成立する」が、わがままな詩人にはそれが無理で「ひとりで孤独にいる外はないのである」という。しかし、と、この先に後段があり「それだけまた友が恋しく、稀れに懐かしい友人と逢った時など、恋人のように嬉しく離れがたい」。これも真理であろう。私も一人でいて平気なタイプ。体育会系に多いようだが、祭りの神輿をかつぎ熱狂したり、つねに仲間とつるんでバーベキューという種類の人もいるが、私は御免こうむりたい。疲れてしまうのだ。

「控え目であろう・教えられる信仰にたいしては従順であろう・また自分の考えを述べるにはいつも冷静につつましくしよう」と書くのはモンテーニュ『随想録』。

その規律を破るのは「あのひとりよがりの思いあがった・しつこい・けんか腰の高慢」である。ときどきいますね、こちらの言うことにいちいち反対し、私見をとうとうと述べ、鼻の穴をふくらませる人が。「へえ、知らなかった」「その通りだなあ」「教わって得をしました」とは口が裂けても言わない。私はそういう人に出会うと哀れに思う。コンプレックスの裏返しか、自分を目の前に対する人より大きく見せようとする。大きく見せるといったって、人間なんて、1メートル50センチから2メートル内がほとんどで、地球規模で考えれば誤差の範囲内だろう。

……てなことを、先人たちの言葉に触れ、つれづれに思うのだ。だから、「ちくま哲学の森」の『生きる技術』は「考える技術」を教える本でもある。

「富士塚」熱が再燃してしまった

七、八年前か、一度熱中した「富士塚」巡りを昨年末よりふたたび始めた。神社の境内の片隅にあるミニ富士で、富士登山の代用とする。知らない人も多いと思う。私も上京して初めて知った。神崎宣武『江戸の旅文化』(岩波新書)から祖述すると、背景には霊山としての富士山への信仰がある。「講」というものが町内で作られ、お金を出し合い、代表が何人かで富士登山をする。ただし、実際に頂上まで登るわけではなく、大多数は富士の麓の町・富士吉田にある「富士浅間神社」境内に作られた箱庭式の疑似富士を登ることで済ませていた。

おんな子ども、老人はもともと富士登山は無理で、この「疑似富士」があちこちの神社に作られた。つまりこれが「富士塚」である。江戸時代に大いに流行したが、その後、数を減らし、それでも東京都内に今でも七十はあるか。江戸川区にもっとも集中する。先に神社と書いたが、神社以外にもあり、その形態もさまざま。しかも、年中いつでも登れるのは数少なく、多くは初夏の山開き、正月、祭礼の日など限定されている。この限定がゲーム性を増す、と私などには感じられるわけだ。

私は本物の富士山に登ろうという気はまったくない。私が住む多摩地区では、どうかすると中央線の車窓や、地べたから見える場合もある。富士山が近い。そしてやっぱり美しい。これは眺めるもので、登ったりするのは願い下げにしたい。というわけで、3776メートルをわずか数メートルに圧縮した疑似富士を踏破することになった。これまでに十五ヵ所以上は登頂しただろうか。

最良のテキストは有坂蓉子『ご近所富士山の「謎」 富士塚ご利益散策ガイド』(講談社+α新書)で、私ももっぱらこの本に教えられ、多くを負っている。都心在住の初心者におすすめは渋谷区千駄ヶ谷の「鳩森八幡神社」。街の真ん中によくぞこのようなものを、と初めての人は驚くだろう。頂上へは複数のルートがあり、一合目から表示があり、奥宮へと続く本格的なもの。通年で利用可能というのもありがたい。

昨年末に登頂した品川神社の品川富士も通年開放。富士の溶岩を使った人工山に石碑などが置かれている。それにここは高い。品川神社がもともと石段を登った上にあり、そのまた上だから、公園の滑り台くらいの高さの富士塚と比べたら威容といっていい。また登山道は狭く、足元も悪く、正直私は少しビビった。中腹には「小御嶽神社」という祠があったり見どころも多いのが特徴か。ここを登らずして富士塚を語るなかれ、の観がある。

勢いづいて、2025年の年明けてすぐ、正月(あと山開きと祭礼)しか開放されない練馬区江古田「茅原浅間神社」の江古田富士へ、わざわざそのためだけに出かけていった。駅前の道を挟んで目の前。こんなに駅から至近のパターンは珍しい。社殿のほうは初詣客で長い行列ができていた。私はぺこりとおじぎをして参拝はスルー。奥にある富士塚を目指す。この時期だけ係の人がいて入場制限がされていた。しかしほどなく順番がきて、ごつごつと富士の溶岩が使われた参道を登る。江戸時代創建というから貴重な存在だ。ご利益もありそう。

私が在住する国分寺市から、自転車で巡れる富士塚も数基あり、正月明けにどしどしと攻める。昭島「惣十稲荷」、西立川「浅間神社」、武蔵村山「身禄山仙元神社」、東村山「久米川富士」、立川「金比羅山」などである。昨年購入した電動アシスト自転車が役立ってくれた。

異色は武蔵村山市「身禄山仙元神社」で、検索していて発見した。場所は武蔵村山市中藤3丁目。多摩湖(村山貯水池)外周を走る多摩湖自転車道から少し降りたところ、としか分からない。私の所持する『でか字まっぷ 東京多磨』(昭文社)に神社が記載されていてこれだけが頼り。人跡未踏の山道を登り、なんとか自転車道脇に自転車を停め探索を始めたが、神社の標識がどこにもない。心細い道にあたりをつけて突き進んでいくと、いきなり小さな社に出くわした。ここへ初詣に来る参拝客などいるのだろうか。また、わざわざなんでこんな場所に、という秘境に近い神社である。その脇へさらに心細い登り路が作られてあって、どうにか登り切ると猫の額ほどの開けた場所にそれらしい祠があった。いまは生い茂った樹木が視界を遮るが、おそらくここからご本尊の富士が拝めたのではないか。

よたよたと草深く埋もれた細い道を下り、自転車にまたがり帰途につく。思いがけない遠距離の富士塚巡りとなってしまい、途中でバッテリーの残量がゼロに。電動でなくなった電動自転車のペダルの重いこと、重いこと。真冬に汗かきながら、いい歳をして、私はまたなんでこんなことをやっているのだろうかと思うのだった。 友よ、その答えは風に吹かれている。

タイトル、本文イラスト、写真=筆者

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。