第21回 最も賢い植物、それはつる植物だった

進化論で有名なチャールズ・ダーウィン(1809-1882)が、最後に研究したのがつる植物です。1865年に『よじのぼり植物:その運動と習性』という本を出版しています。

つる植物は、他の植物や物体を利用し、巻き付いて、丈夫な茎を作るエネルギーを節約します。すばやく他の植物の上に覆いかぶさり、太陽の光を独り占めする、最も進化した賢い植物といえます。

雑草としても強力で、クズやカナムグラなどは防除困難で、作物生育を阻害する問題雑草になっています。

カナムグラもホップも左巻き

ビールの殺菌と独特の味を楽しむために添加されるホップは、強靭なつるを持ち、ヨーロッパでは雑草化しており、ダーウィンも詳しく研究しています。

昔、ポーランド南東部の歴史的な農村カジミエシュドルニーを訪問したとき、雑草化しているホップを写した写真を載せておきます。

ポーランドの農村カジミエシュドルニーで撮影

ビールに加える抗菌・苦味成分を含んでいる

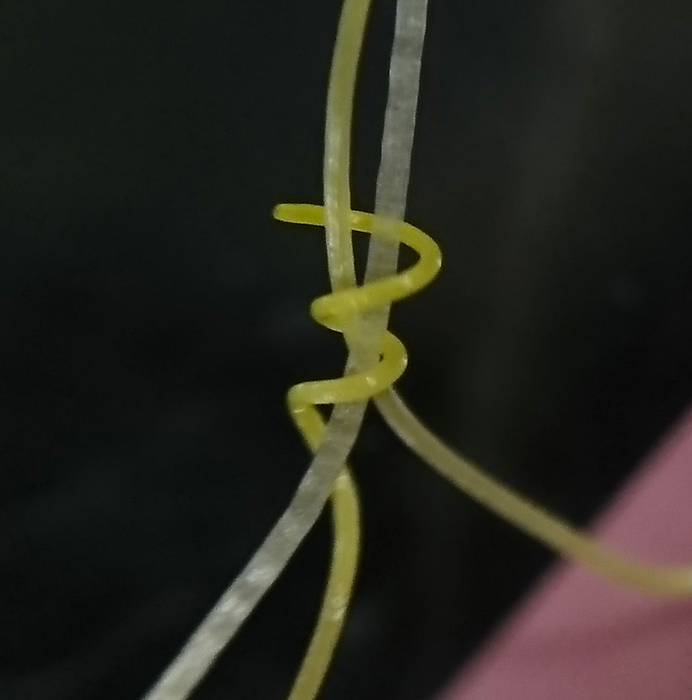

実は、つるの巻き方は混乱しています。右巻きと左巻きがあるのですが、定義が研究者によって異なっているのです。

牧野富太郎(1962-1957)は、「右手で握って親指方向に進むものを右巻き、左手で握って親指方向に進むものを左巻き」と定義しました。

つるを上から観察すると、たしかにそのように見えます。

ところが、スウェーデンの植物学者カール・フォン・リンネ(1707-1778)や遺伝学者の木原均[ひとし](1893-1986)の定義は逆です。江戸時代の貝原益軒(1630-1714)も、『大和本草』で忍冬[すいかずら]は左巻きとしており、リンネや木原均の定義と同じです。

正面から見たつるの斜めの傾きを、「S」「Z」の文字中央部の傾きに見立てた「S巻き」「Z巻き」の表現も提案されています。

自分がつる植物の身になって考えて、つるが巻き付くものに右回りで絡みつくとき右巻き、左回りのとき左巻きと定義するリンネや木原均のほうが分かりやすいと考えます。

この定義はネジの定義とも一致します。またS巻きは左巻き、Z巻きは右巻きとなります。現在の図鑑ではこの定義が多くなっているようです。

おもしろいことに、日本の植物も世界の植物も、この定義でいくと、右巻きが80%、左巻きが20%と右巻きが多いのですが、その理由はまだ解明されていません。

またふつう、同じ属の巻き方は同じことが多いのですが、日本在来種のフジは変わっていて、ヤマフジ、シラフジは右巻きですが、ノダフジ、ナツフジは左巻きです。ツルドクダミ、ツルニンジンは両方あるようです。巻き方には未解明の秘密が多くあるので、若い方にダーウィンの後を継いで研究してほしいものです。

沖縄のウジルカンダも右巻き

葉も果実もクサいが美しい。珍しい左巻き

ダーウィンは大学にも研究所にも属さず、すべての研究を自宅で、独力で行いました。医者だった父の遺産に加え、母と夫人が陶器で財をなしたウェッジウッド家の出身の富豪だったので援助があり、思う存分、研究に打ち込めたようです。

私もダーウィンにならい、自宅近くの川沿いの崖っぷちに立つ築五十年の古びた建物を購入し、「他感作用研究所」と命名、巻き付いて困るクズやアメリカネナシカズラなどの防除の研究を独力で行うのだ!と家族に宣言しています。

資金はわずかなへそくりだけなので、苦戦しています。

外来の寄生植物アメリカネナシカズラ

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。

バックナンバー