時をかけるアン・シャーリー

すごく楽しい局面を「愉快きわまる」と言い、すごく悲しい状態を「絶望のどん底」と形容し、アイスクリームの味を「崇高」と表現せずにおれない人がいたら、その人は『赤毛のアン』のファンに違いない。

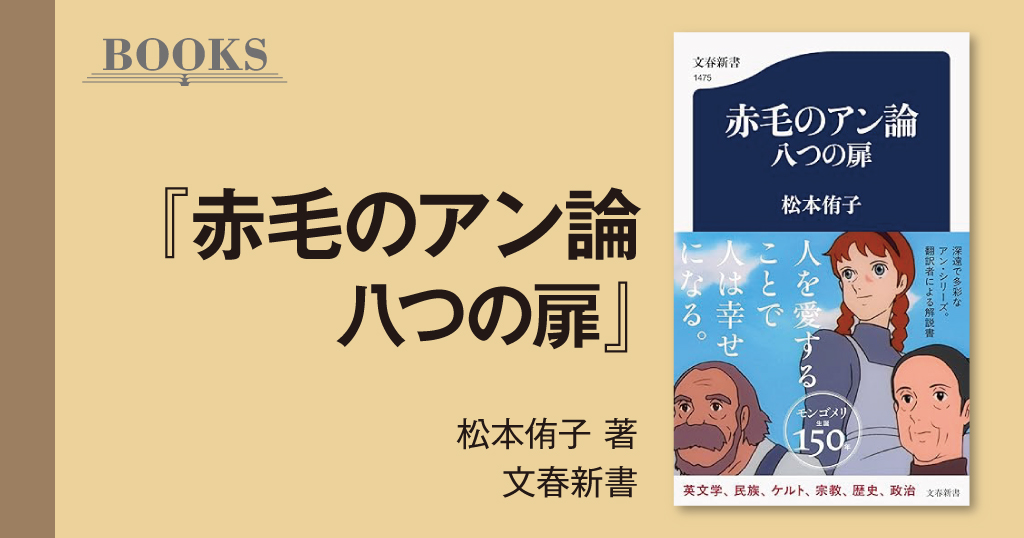

昨年、生誕百五十年となったカナダの作家、L・M・モンゴメリ(1874~1942)の代表作が、『赤毛のアン』にはじまるアン・シリーズである。想像好きの少女アン・シャーリーが、孤児院からプリンス・エドワード島に暮らす老兄妹のもとにひきとられ、成長していく。

戦後、村岡花子訳の刊行を皮切りに、日本に広まったアン・シリーズは、様々な訳者による日本語訳が版を重ね、今なお新たな読者を生み続けている。1979年には高畑勲演出のテレビアニメ『赤毛のアン』(本書帯の絵)が放映された。

2009年にはカナダの作家バッジ・ウィルソンが創作したアンの前日譚を原作とするテレビアニメ『こんにちはアン』が放映された。でもって今年(2025年)の4月からは、シリーズ前期三巻を原作とするテレビアニメ『アン・シャーリー』が放映される。同じネタをこすり過ぎの感もなくはないが、愉快きわまる。日本におけるブーム再々燃の兆しが高まっていると言えよう。

そこへさらに熱を加えるかのような本書は、膨大な注釈つきで全八巻全文訳をなしとげたばかりの著者による、アン・シリーズ全体の解説書である。英文学、キリスト教、カナダの政治など、八つの切り口から物語を掘り下げ、基層となる歴史や文化との、心そそるつながりをレクチャーする。

とりわけ、「主にスコットランド系やアイルランド系のケルト族の物語」として読み解いていく段が興味深かった。アン・シリーズにはアーサー王伝説をはじめ、幾つものケルト文化がちりばめられているという。著者は現地取材をもとに、アンの通う教会には、ケルト文化の象徴でもあるケルト十字が飾られていたはずと類推している。思い出されるのは、ケルト文化が色濃く残るアイルランド育ちの小泉八雲(ハーン)とイェイツが、日本の怪談、能にそれぞれ強く関心を抱いていたことどもだ。ケルト文化と日本文化とは何かと近しい。日本におけるアン人気には、ケルト文化が根深く絡んでいるのかも、と気付かされた。

著者のモンゴメリ熱も読みどころである。たとえばモンゴメリゆかりの、オンタリオ州ノーヴァルの聖パウロ教会には「二十回以上訪問」したそうだ。さらっと書いているけれど、半端ない。モンゴメリの引用した原典を探すべく、あるいは原典の舞台を歩き作品理解を深めるべく、各国を飛び回った著者の研究奮闘記は、最終章(や『赤毛のアンの翻訳物語』など)に詳しい。

これまで私は、第一巻『赤毛のアン』のストーリーしか享受してこなかった。だからアンと言えば十代のイメージだった。が、五十年もの時間が流れるシリーズの後半で、アンはしっかり中年になるし、第一次世界大戦にも直面する。第八巻『アンの娘リラ』は著者いわく「市民も国家総力戦に巻きこまれていく変化を徹底的に描いた戦争文学」とのこと。シリーズを通して読んでみたくなった。

まつもと・ゆうこ 作家・翻訳家。島根県出雲市生まれ、筑波大学社会学類卒業。1987年、『巨食症の明けない夜明け』ですばる文学賞を受賞して作家デビュー。2010年、評伝小説『恋の蛍 山崎富栄と太宰治』(光文社文庫)で新田次郎文学賞を受賞。『みすゞと雅輔』(新潮文庫)、『島燃ゆ 隠岐騒動』(光文社文庫)など多くの著書がある。

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。

バックナンバー